Catalogue

Auction 63

All Artworks (309)

252

Sagert, Horst

(Dramburg 1934 - 2014 Berlin)

Elsa im Brautkleid (Kostümentwurf aus "Der Drache"). Gouache, Silberfarbe sowie Feder u. Pinsel in Tusche auf grauem Bütten. 1965. 29 x 15 cm. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert sowie mit handschriftlichem Text versehen.

Abgebildet in: Horst Sagert. Bühnenbilder und Bilder. Berlin, Staatliche Museen, 1979, S. 17. - 1943 schrieb Jewgeni Schwarz das Drama "Der Drache", eine Parabel über das Zusammenspiel von Tyrannei und unterwürfigem Gehorsam. Im Jahr 1965 brachte Benno Besson das Stück in einer legendären Inszenierung am Deutschen Theater in Berlin auf die Bühne. Das Bühnenbild mit seinen fantasievollen Kulissen und zauberhaften Kostümen stammte von Horst Sagert. Die West-Berliner Zeitschrift "Theater heute" kürte die Aufführung zur Inszenierung des Jahres. - Beigegeben: Derselbe. o.T. (Kleidstudie). Gouache und Bleistift auf Karton. 29,8 x 22,8 cm.

(Dramburg 1934 - 2014 Berlin)

Elsa im Brautkleid (Kostümentwurf aus "Der Drache"). Gouache, Silberfarbe sowie Feder u. Pinsel in Tusche auf grauem Bütten. 1965. 29 x 15 cm. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert sowie mit handschriftlichem Text versehen.

Abgebildet in: Horst Sagert. Bühnenbilder und Bilder. Berlin, Staatliche Museen, 1979, S. 17. - 1943 schrieb Jewgeni Schwarz das Drama "Der Drache", eine Parabel über das Zusammenspiel von Tyrannei und unterwürfigem Gehorsam. Im Jahr 1965 brachte Benno Besson das Stück in einer legendären Inszenierung am Deutschen Theater in Berlin auf die Bühne. Das Bühnenbild mit seinen fantasievollen Kulissen und zauberhaften Kostümen stammte von Horst Sagert. Die West-Berliner Zeitschrift "Theater heute" kürte die Aufführung zur Inszenierung des Jahres. - Beigegeben: Derselbe. o.T. (Kleidstudie). Gouache und Bleistift auf Karton. 29,8 x 22,8 cm.

253

Sax, Ursula

(Backnang 1935 - lebt in Berlin)

Die Bewohner einer großen Stadt. Eisen, geschweißt, mit schwarzer Patina. 1959. 32 x 81 x 11,5 cm.

Sax/Baer 106 - Provenienz: Ab 1965 Sammlung Berthold von Bohlen und Halbach; Privatsammlung Berlin.

(Backnang 1935 - lebt in Berlin)

Die Bewohner einer großen Stadt. Eisen, geschweißt, mit schwarzer Patina. 1959. 32 x 81 x 11,5 cm.

Sax/Baer 106 - Provenienz: Ab 1965 Sammlung Berthold von Bohlen und Halbach; Privatsammlung Berlin.

254

Sax, Ursula

(Backnang 1935 - lebt in Berlin)

Der alte König. Bronze mit schwarzbrauner Patina. 1957. 35,5 x 11 x 11 cm.

Auf der Standfläche signiert (gestempelt) sowie handschriftlich datiert, betitelt u. als "Unikat" bezeichnet.

Sax/Baer 83 - Ausgestellt und abgebildet in: Ursula Sax. Skulpturen. Berlin, Schloss Charlottenburg, Große Orangerie, 1989, Katalog-Nr. 18, ohne Seitenangaben.

(Backnang 1935 - lebt in Berlin)

Der alte König. Bronze mit schwarzbrauner Patina. 1957. 35,5 x 11 x 11 cm.

Auf der Standfläche signiert (gestempelt) sowie handschriftlich datiert, betitelt u. als "Unikat" bezeichnet.

Sax/Baer 83 - Ausgestellt und abgebildet in: Ursula Sax. Skulpturen. Berlin, Schloss Charlottenburg, Große Orangerie, 1989, Katalog-Nr. 18, ohne Seitenangaben.

255

Schad, Robert

(Ravensburg 1953 - lebt in Larians bei Besançon)

Siem. Vierkantstahl, geschweißt. 1998. 42,5 x 23 x 16,5 cm.

Auf der Standfläche signiert, datiert u. nummeriert "6/7".

Provenienz: Vom Vorbesitzer 2001 in der Galerie Georg Nothelfer, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - "Dem Maß meiner Hand entspricht das Maß des Stahls, mit dem ich im Innenraum arbeite. Mit massivem, industriell vorgefertigtem, also handelsüblichem massivem Solid square steel schaffe ich Linien. Wo sich die Stababschnitte treffen, entsteht der Eindruck von körperlicher Gelenkigkeit und möglicher Bewegungsfähigkeit. Meine Linien sind Chiffren meiner eigenen körperlichen Befindlichkeit. Sie umschreiben Raum, sind Seismogramm linearer Verläufe. Die Stahllinie ist Raumzeichnung und beschreibt einen Weg von hier nach dort. Sie ist damit auch Metapher für Lebenszeit von der Geburt bis zum Tod." (robertschad.eu/de/skulpturen/skulptur-im-innenraum, abgerufen 9.8.25)

(Ravensburg 1953 - lebt in Larians bei Besançon)

Siem. Vierkantstahl, geschweißt. 1998. 42,5 x 23 x 16,5 cm.

Auf der Standfläche signiert, datiert u. nummeriert "6/7".

Provenienz: Vom Vorbesitzer 2001 in der Galerie Georg Nothelfer, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - "Dem Maß meiner Hand entspricht das Maß des Stahls, mit dem ich im Innenraum arbeite. Mit massivem, industriell vorgefertigtem, also handelsüblichem massivem Solid square steel schaffe ich Linien. Wo sich die Stababschnitte treffen, entsteht der Eindruck von körperlicher Gelenkigkeit und möglicher Bewegungsfähigkeit. Meine Linien sind Chiffren meiner eigenen körperlichen Befindlichkeit. Sie umschreiben Raum, sind Seismogramm linearer Verläufe. Die Stahllinie ist Raumzeichnung und beschreibt einen Weg von hier nach dort. Sie ist damit auch Metapher für Lebenszeit von der Geburt bis zum Tod." (robertschad.eu/de/skulpturen/skulptur-im-innenraum, abgerufen 9.8.25)

258

Scheiber, Hugó

(1873 Budapest 1950)

Jazztrio. Gouache u. Pastell auf chamoisfarbenem Karton. 50 x 70 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Leichte Lager- und Alterungsspuren.

(1873 Budapest 1950)

Jazztrio. Gouache u. Pastell auf chamoisfarbenem Karton. 50 x 70 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Leichte Lager- und Alterungsspuren.

259

Schiele, Egon

(Tulln 1890 - 1918 Wien)

Selbstporträt. Bronze mit brauner Patina. 1917/80. 27 x 18 x 23 cm.

Mit Namensplakette des Künstlers sowie datiert (1980) u. nummeriert "29/300" (gestempelt).

Kallir S 4 f - Posthumer Guss von 1980 nach einem Modell von 1917. Gegossen von Venturi Arte, Bologna, im Auftrag des Collectors Club, Wien. Mit dem zugehörigen Echtheitszertifikat.

(Tulln 1890 - 1918 Wien)

Selbstporträt. Bronze mit brauner Patina. 1917/80. 27 x 18 x 23 cm.

Mit Namensplakette des Künstlers sowie datiert (1980) u. nummeriert "29/300" (gestempelt).

Kallir S 4 f - Posthumer Guss von 1980 nach einem Modell von 1917. Gegossen von Venturi Arte, Bologna, im Auftrag des Collectors Club, Wien. Mit dem zugehörigen Echtheitszertifikat.

261*

Schlichter, Rudolf

(Calw 1890 - 1955 München)

Der schwarze Jack. Aquarell u. Bleistift auf leichtem Karton. 1916. 41,2 x 54,4 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt. Verso betitelt "Wild-West".

Provenienz: Sammlung Wolf Uecker, Hamburg; Privatsammlung Offenbach. - Ausgestellt in: Rudolf Schlichter. Aquarelle, Zeichnungen und Grafiken der 20er Jahre. Hamburg, Galerie Brockstedt, 1978, Katalog-Nr. 11; Rudolf Schlichter 1890-1955. Berlin, Staatliche Kunsthalle, 1984, Katalog-Nr. 35; Envisioning America. Prints, drawings and photographs by George Grosz and his contemporaries. Cambridge, Busch-Reisinger-Museum u.a., 1990, Katalog-Nr. 11; Rudolf Schlichter. Hamburg, Erotic Art Museum, 1995, Katalog-Nr. 1 sowie in: Rudolf Schlichter. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Tübingen, Kunsthalle u.a., 1997, Katalog-Nr. 12. - Der dadaistische Impuls, Mythen durch Groteske und Ironie zu entlarven, verbindet sich hier mit Schlichters obsessiver May-Rezeption. Der Künstler war, wie Zeitgenossen berichteten, der geradezu "gründlichste Karl May Forscher seiner Zeit" (Carl Zuckmayer), neben Ernst Bloch und Zuckmayer selbst. Auch wenn diese Einschätzung sicherlich überhöht wirkt, zeigt sie doch den außergewöhnlichen Enthusiasmus, mit dem Schlichter den "Radebeuler Phantasten" rezipierte. Angeblich soll er "den ganzen Karl May fast auswendig" gekannt haben. Von dessen Themen begeistert, lebte Schlichter seine existentialistischen Fantasien vollends aus: "Es gab kein Darüber, sondern nur ein Darinstehen in dem schrecklichen Reigen von Lust und Unlust, Mitleid und Grausamkeit, würgendem Ekel und brennender Wollust, im grausigen Spiel von Zeugung und Vernichtung. Mit wollüstigem Fatalismus klammerte ich mich an die Vorstellung, daß ein unerbittliches Naturgesetz uns beherrsche, wogegen sich sträuben, heller Wahnsinn sei. Die ganze Erde schien mir ein brodelnder Orkus hungriger, macht- und lustgieriger, sich vergewaltigender und vernichtender verdammter Wesen." (Schlichter, Tönerne Füße, Berlin 1933/91, S. 52) - Indem der schwarzhaarige Jack eine mit Schnürschuhen gekleidete Frau auf seinem Pferd entführt, inszenierte Schlichter das klassisch antike Thema des Frauen- oder Brautraubs in vorliegendem Aquarell. Die Nähe zur Dada-Bewegung, der Schlichter in Stuttgart und später in Berlin eng verbunden war, prägt die formale Sprache des Blattes. Mit flüchtigen Konturen, skizzenhaften Gesten und bewusst gesetzten Farbflächen wird das Sujet wie eine Collage aus Versatzstücken populärer Kultur und kruder Gewaltbilder montiert. Gerade im Kontext des Ersten Weltkriegs liest sich "Der schwarze Jack" als satirische Spiegelung der realen Kriegsfurie in Europa. Das Aquarell steht somit an der Schnittstelle von Schlichters Wildwest-Obsession, seiner dadaistischen Gesellschaftskritik und seinem künstlerischen Ringen um die Demontage heroischer Narrative. Selbst als Kriegsgegner wurde Schlichter eingezogen und konnte dem Dienst als Munitionsfahrer nur durch einen quälenden Hungerstreik entfliehen. - Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken. Der untere Rand mit leichten Gebrauchs- und Knitterspuren.

(Calw 1890 - 1955 München)

Der schwarze Jack. Aquarell u. Bleistift auf leichtem Karton. 1916. 41,2 x 54,4 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt. Verso betitelt "Wild-West".

Provenienz: Sammlung Wolf Uecker, Hamburg; Privatsammlung Offenbach. - Ausgestellt in: Rudolf Schlichter. Aquarelle, Zeichnungen und Grafiken der 20er Jahre. Hamburg, Galerie Brockstedt, 1978, Katalog-Nr. 11; Rudolf Schlichter 1890-1955. Berlin, Staatliche Kunsthalle, 1984, Katalog-Nr. 35; Envisioning America. Prints, drawings and photographs by George Grosz and his contemporaries. Cambridge, Busch-Reisinger-Museum u.a., 1990, Katalog-Nr. 11; Rudolf Schlichter. Hamburg, Erotic Art Museum, 1995, Katalog-Nr. 1 sowie in: Rudolf Schlichter. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Tübingen, Kunsthalle u.a., 1997, Katalog-Nr. 12. - Der dadaistische Impuls, Mythen durch Groteske und Ironie zu entlarven, verbindet sich hier mit Schlichters obsessiver May-Rezeption. Der Künstler war, wie Zeitgenossen berichteten, der geradezu "gründlichste Karl May Forscher seiner Zeit" (Carl Zuckmayer), neben Ernst Bloch und Zuckmayer selbst. Auch wenn diese Einschätzung sicherlich überhöht wirkt, zeigt sie doch den außergewöhnlichen Enthusiasmus, mit dem Schlichter den "Radebeuler Phantasten" rezipierte. Angeblich soll er "den ganzen Karl May fast auswendig" gekannt haben. Von dessen Themen begeistert, lebte Schlichter seine existentialistischen Fantasien vollends aus: "Es gab kein Darüber, sondern nur ein Darinstehen in dem schrecklichen Reigen von Lust und Unlust, Mitleid und Grausamkeit, würgendem Ekel und brennender Wollust, im grausigen Spiel von Zeugung und Vernichtung. Mit wollüstigem Fatalismus klammerte ich mich an die Vorstellung, daß ein unerbittliches Naturgesetz uns beherrsche, wogegen sich sträuben, heller Wahnsinn sei. Die ganze Erde schien mir ein brodelnder Orkus hungriger, macht- und lustgieriger, sich vergewaltigender und vernichtender verdammter Wesen." (Schlichter, Tönerne Füße, Berlin 1933/91, S. 52) - Indem der schwarzhaarige Jack eine mit Schnürschuhen gekleidete Frau auf seinem Pferd entführt, inszenierte Schlichter das klassisch antike Thema des Frauen- oder Brautraubs in vorliegendem Aquarell. Die Nähe zur Dada-Bewegung, der Schlichter in Stuttgart und später in Berlin eng verbunden war, prägt die formale Sprache des Blattes. Mit flüchtigen Konturen, skizzenhaften Gesten und bewusst gesetzten Farbflächen wird das Sujet wie eine Collage aus Versatzstücken populärer Kultur und kruder Gewaltbilder montiert. Gerade im Kontext des Ersten Weltkriegs liest sich "Der schwarze Jack" als satirische Spiegelung der realen Kriegsfurie in Europa. Das Aquarell steht somit an der Schnittstelle von Schlichters Wildwest-Obsession, seiner dadaistischen Gesellschaftskritik und seinem künstlerischen Ringen um die Demontage heroischer Narrative. Selbst als Kriegsgegner wurde Schlichter eingezogen und konnte dem Dienst als Munitionsfahrer nur durch einen quälenden Hungerstreik entfliehen. - Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken. Der untere Rand mit leichten Gebrauchs- und Knitterspuren.

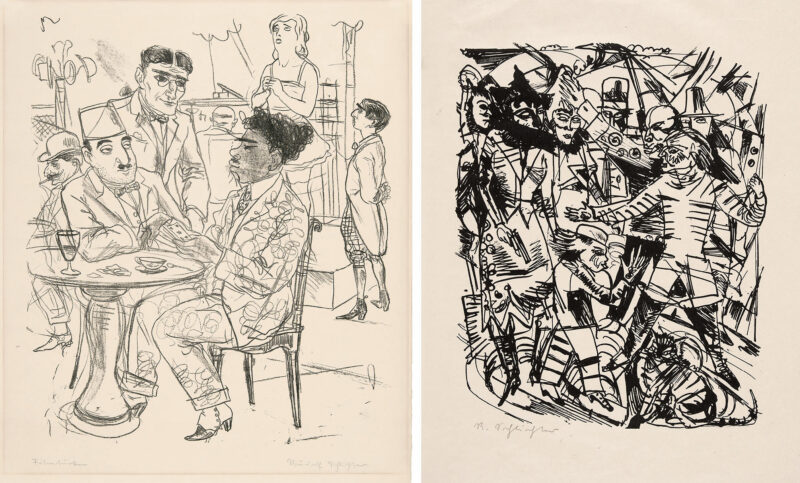

262*

Schlichter, Rudolf

(Calw 1890 - 1955 München)

Filmtürken - o.T. (Im Zirkus). Zwei Blatt Lithographien auf Bütten. Um 1919/20. 52,5 x 44 (59,4 x 50,2) bzw. 26,5 x 21,5 (43 x 29,3) cm.

Jeweils signiert. Blatt 1 betitelt.

Blatt 1 abgebildet in: Rudolf Schlichter. 1890-1955. Berlin, Staatliche Kunsthalle u.a., 1984, Katalog-Nr. 417, S. 41. - Blatt 2 steht vermutlich in Zusammenhang mit der Kohlezeichnung "Die Miss Admiral" von 1919. - Vereinzelte Lager- und Alterungsspuren.

(Calw 1890 - 1955 München)

Filmtürken - o.T. (Im Zirkus). Zwei Blatt Lithographien auf Bütten. Um 1919/20. 52,5 x 44 (59,4 x 50,2) bzw. 26,5 x 21,5 (43 x 29,3) cm.

Jeweils signiert. Blatt 1 betitelt.

Blatt 1 abgebildet in: Rudolf Schlichter. 1890-1955. Berlin, Staatliche Kunsthalle u.a., 1984, Katalog-Nr. 417, S. 41. - Blatt 2 steht vermutlich in Zusammenhang mit der Kohlezeichnung "Die Miss Admiral" von 1919. - Vereinzelte Lager- und Alterungsspuren.

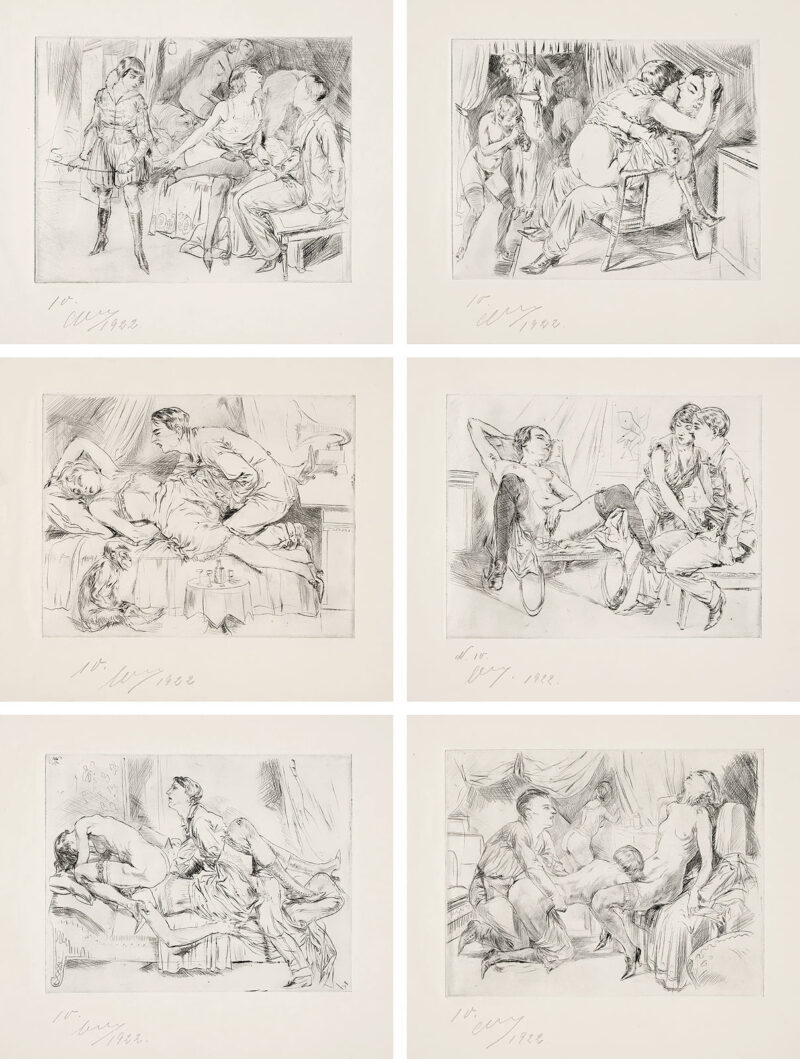

263*

Schlichter, Rudolf

(Calw 1890 - 1955 München)

Liebesvariationen. Folge von sechs Blatt Radierungen auf chamoisfarbenem Bütten. 1922. Jeweils 15,9 x 20,4 (25 x 33) cm u. unter Passepartout.

Jeweils von fremder Hand datiert, nummeriert "10" u. bezeichnet (unleserlich).

Alle Blätter der Folge abgebildet in: Rudolf Schlichter. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Tübingen, Kunsthalle u.a., 1997, S. 34-36. - In Halbleinenkassette (28,5 x 36,5 cm). - Die Blätter mit minimalen Lagerspuren.

(Calw 1890 - 1955 München)

Liebesvariationen. Folge von sechs Blatt Radierungen auf chamoisfarbenem Bütten. 1922. Jeweils 15,9 x 20,4 (25 x 33) cm u. unter Passepartout.

Jeweils von fremder Hand datiert, nummeriert "10" u. bezeichnet (unleserlich).

Alle Blätter der Folge abgebildet in: Rudolf Schlichter. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Tübingen, Kunsthalle u.a., 1997, S. 34-36. - In Halbleinenkassette (28,5 x 36,5 cm). - Die Blätter mit minimalen Lagerspuren.

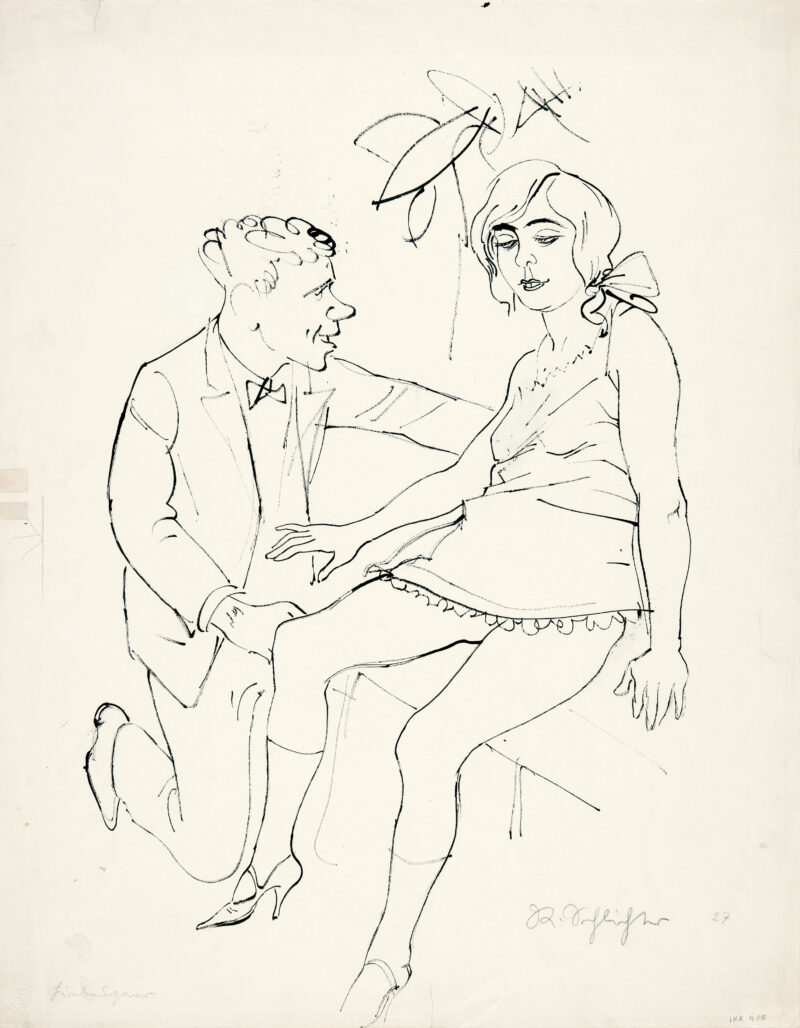

264*

Schlichter, Rudolf

(Calw 1890 - 1955 München)

Liebespaar. Feder in Tusche auf leicht genarbtem Vélin. 1927. 64 x 50 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt. Verso Stempel, dort handschriftlich nummeriert "A X 64".

Provenienz: Privatsammlung Offenbach. - Der Rand mit Einrissen und leichten Knitterspuren. Die linke untere Ecke mit leichten Flecken.

(Calw 1890 - 1955 München)

Liebespaar. Feder in Tusche auf leicht genarbtem Vélin. 1927. 64 x 50 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt. Verso Stempel, dort handschriftlich nummeriert "A X 64".

Provenienz: Privatsammlung Offenbach. - Der Rand mit Einrissen und leichten Knitterspuren. Die linke untere Ecke mit leichten Flecken.

265

Scholz, Georg

(Wolfenbüttel 1890 - 1945 Waldkirch)

Der sentimentale Matrose. Lithographie auf chamoisfarbenem Johannot Bütten. 1921. 15,9 x 22,2 (32,5 x 50,5) cm, unter Passepartout.

Signiert u. betitelt. Verso Sammlerstempel.

Abgebildet in: Georg Scholz. Das druckgrafische Werk. Karlsruhe, Künstlerhaus Galerie, 1982, Katalog-Nr. 51, S. 96. - Der untere volle Rand mit einer leichten Fingerspur.

(Wolfenbüttel 1890 - 1945 Waldkirch)

Der sentimentale Matrose. Lithographie auf chamoisfarbenem Johannot Bütten. 1921. 15,9 x 22,2 (32,5 x 50,5) cm, unter Passepartout.

Signiert u. betitelt. Verso Sammlerstempel.

Abgebildet in: Georg Scholz. Das druckgrafische Werk. Karlsruhe, Künstlerhaus Galerie, 1982, Katalog-Nr. 51, S. 96. - Der untere volle Rand mit einer leichten Fingerspur.

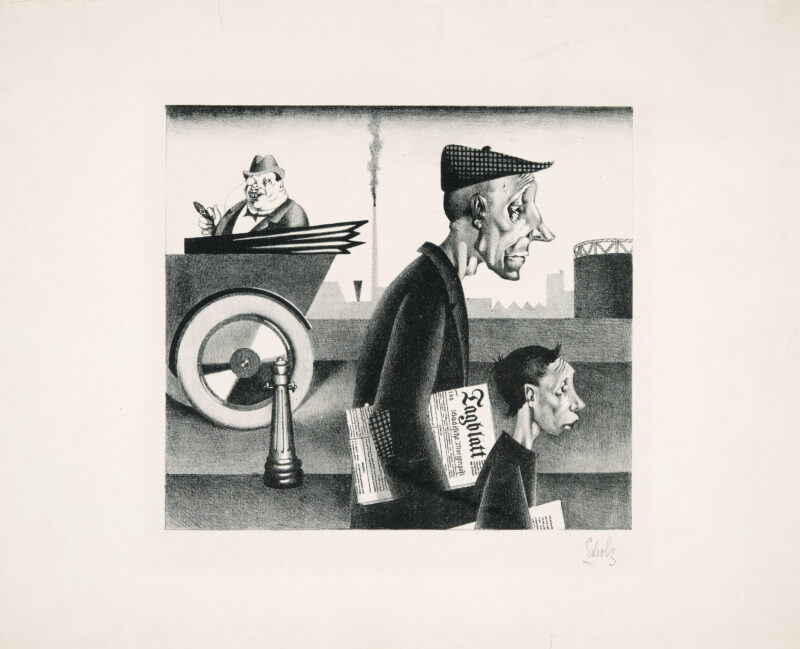

266

Scholz, Georg

(Wolfenbüttel 1890 - 1945 Waldkirch)

Zeitungsträger. Lithographie auf glattem Papier. 1921/23. 20 x 22 (31 x 41) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Mit dem Trockenstempel des Euphorion-Verlags.

Söhn HDO 72716-9 - Blatt 9 aus "Die Schaffenden", IV. Jg., 4. Mappe, 1923, Euphorion-Verlag, Berlin. - Abgebildet in: Georg Scholz. Das druckgrafische Werk. Karlsruhe, Künstlerhaus Galerie, 1982, Katalog-Nr. 52, S. 97. - Der volle Rand mit leichten Lagerspuren und vereinzelten kleinen Einrissen.

(Wolfenbüttel 1890 - 1945 Waldkirch)

Zeitungsträger. Lithographie auf glattem Papier. 1921/23. 20 x 22 (31 x 41) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Mit dem Trockenstempel des Euphorion-Verlags.

Söhn HDO 72716-9 - Blatt 9 aus "Die Schaffenden", IV. Jg., 4. Mappe, 1923, Euphorion-Verlag, Berlin. - Abgebildet in: Georg Scholz. Das druckgrafische Werk. Karlsruhe, Künstlerhaus Galerie, 1982, Katalog-Nr. 52, S. 97. - Der volle Rand mit leichten Lagerspuren und vereinzelten kleinen Einrissen.

267

Schultze, Bernard

(Schneidemühl 1915 - 2005 Köln)

o.T. (Komposition). Mischtechnik (Aquarell, Gouache, Bleistift, schwarze Kreide, Pinsel in Tusche) auf chamoisfarbenem Schoellershammer Karton. 47,8 x 73 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert u. bezeichnet "2/12".

Insgesamt minimal gebräunt.

(Schneidemühl 1915 - 2005 Köln)

o.T. (Komposition). Mischtechnik (Aquarell, Gouache, Bleistift, schwarze Kreide, Pinsel in Tusche) auf chamoisfarbenem Schoellershammer Karton. 47,8 x 73 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert u. bezeichnet "2/12".

Insgesamt minimal gebräunt.

268

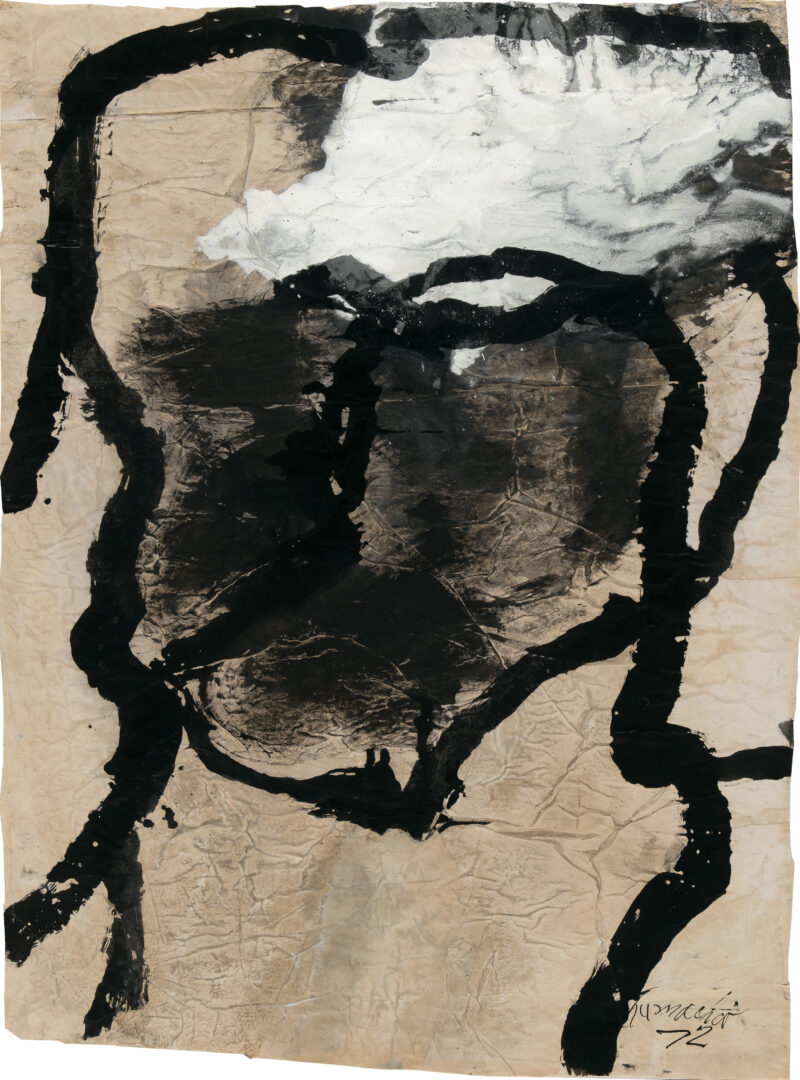

Schumacher, Emil

(Hagen 1912 - 1999 Ibiza)

G-7/1972. Acryl auf collagiertem Packpapier. 1972. 84,5 x 62,8 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Das Werk ist im von Dr. Ulrich Schumacher angelegten Verzeichnis der Emil Schumacher Stiftung, Hagen, unter der Inventarnummer "0/1.891" registriert. Wir danken Herrn Rouven Lotz für die freundlichen Hinweise. - Provenienz: Privatsammlung Bottrop; Galerie Meyer-Ellinger, Frankfurt am Main; Privatsammlung Frankfurt am Main. - Ausgestellt und abgebildet in: Internationale Handzeichnungen I. Köln, Galerie Wilbrand, 1973, S. 198. - Der rechte Blattrand mit einem kleinen Einriss.

(Hagen 1912 - 1999 Ibiza)

G-7/1972. Acryl auf collagiertem Packpapier. 1972. 84,5 x 62,8 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Das Werk ist im von Dr. Ulrich Schumacher angelegten Verzeichnis der Emil Schumacher Stiftung, Hagen, unter der Inventarnummer "0/1.891" registriert. Wir danken Herrn Rouven Lotz für die freundlichen Hinweise. - Provenienz: Privatsammlung Bottrop; Galerie Meyer-Ellinger, Frankfurt am Main; Privatsammlung Frankfurt am Main. - Ausgestellt und abgebildet in: Internationale Handzeichnungen I. Köln, Galerie Wilbrand, 1973, S. 198. - Der rechte Blattrand mit einem kleinen Einriss.

269

Schumacher, Emil

(Hagen 1912 - 1999 Ibiza)

G-90/1987. Tempera, Pinsel in Tusche u. schwarze Kreide auf Vélin. 1987. 25,4 x 33 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Das Werk ist bei der Emil Schumacher Stiftung, Hagen, unter der Nummer "0/5.176" registriert. - Provenienz: Sammlung Prof. Dr. Jens Christian und Angelika Jensen, Kiel/Hamburg (Geschenk des Künstlers anlässlich der Ausstellung in der Kunsthalle Kiel 1987); Privatsammlung Bayern. - In den Kanten fest auf dem Unterlagekarton montiert.

(Hagen 1912 - 1999 Ibiza)

G-90/1987. Tempera, Pinsel in Tusche u. schwarze Kreide auf Vélin. 1987. 25,4 x 33 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Das Werk ist bei der Emil Schumacher Stiftung, Hagen, unter der Nummer "0/5.176" registriert. - Provenienz: Sammlung Prof. Dr. Jens Christian und Angelika Jensen, Kiel/Hamburg (Geschenk des Künstlers anlässlich der Ausstellung in der Kunsthalle Kiel 1987); Privatsammlung Bayern. - In den Kanten fest auf dem Unterlagekarton montiert.

270

Schumacher, Emil

(Hagen 1912 - 1999 Ibiza)

Mit blauen Akzenten. Aquarellierte Radierung auf Büttenkarton. 1958. 44 x 31 (65,5 x 44) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "18/50".

Nicht bei Franzke/Cavadini - Abgebildet in: Albert Schiessel, Emil Schumacher. Die frühe Druckgraphik aus dem Abstracta-Verlag, Freiburg 1987, Abb. 1.

(Hagen 1912 - 1999 Ibiza)

Mit blauen Akzenten. Aquarellierte Radierung auf Büttenkarton. 1958. 44 x 31 (65,5 x 44) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "18/50".

Nicht bei Franzke/Cavadini - Abgebildet in: Albert Schiessel, Emil Schumacher. Die frühe Druckgraphik aus dem Abstracta-Verlag, Freiburg 1987, Abb. 1.

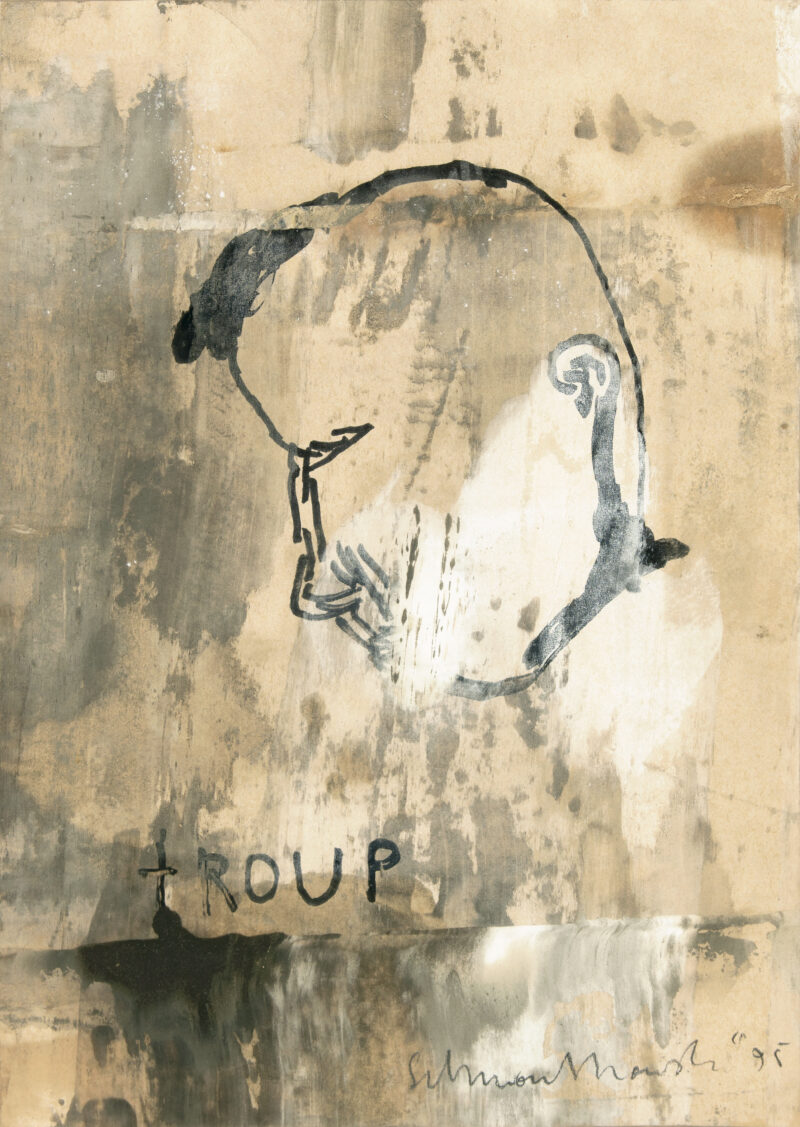

271

Schwontkowski, Norbert

(1949 Bremen 2013)

Troup. Mischtechnik (Tempera, Gouache, Pinsel in Tusche, Faserstift) auf ockerfarbenem Papier. 1995. 29,7 x 21 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt.

Provenienz: Vom Vorbesitzer 2019 in der Galerie Zum Steinernen Kreuz, Bremen, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben).

(1949 Bremen 2013)

Troup. Mischtechnik (Tempera, Gouache, Pinsel in Tusche, Faserstift) auf ockerfarbenem Papier. 1995. 29,7 x 21 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt.

Provenienz: Vom Vorbesitzer 2019 in der Galerie Zum Steinernen Kreuz, Bremen, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben).

272

Sintenis, Renée

(Glatz 1888 - 1965 Berlin)

Der Läufer Nurmi. Bronze mit schwarzbrauner Patina. 1926. 41,5 x 35 x 16 cm.

Signiert u. bezeichnet "Nurmi". Mit dem Gießerstempel "H. Noack Berlin Friedenau".

Buhlmann 48 - Berger/Ladwig/Wenzel-Lent 84 - Das Werk ist dem finnischen Langstreckenläufer Paavo Nurmi (1897-1973) gewidmet, der in den 1920er Jahren als "Der fliegende Finne" Weltruhm erlangte und bei den Olympischen Spielen zwischen 1920 und 1928 insgesamt neun Gold- und drei Silbermedaillen gewann. - Sintenis, die zu den wenigen bedeutenden Bildhauerinnen der Weimarer Republik zählt, interessierte sich schon früh für den menschlichen Körper in Bewegung, wobei ihrem Stil eine ganz eigene Balance zwischen Naturalismus und formaler Reduktion innewohnt. Der Läufer Nurmi ist als Athlet in voller Laufbewegung dargestellt, der linke Fuß in der Luft, der rechte kurz vor dem Aufsetzen - ein Moment größter Dynamik und Anspannung. Die Oberfläche der Plastik wurde mit bewusster Unregelmäßigkeit modelliert: Über die facettenreiche Struktur gleiten Lichtreflexe, die den Eindruck pulsierender Energie und fortwährender Bewegung verstärken. Unterstützt wird dieser Eindruck durch den geschwungenen Linienfluss der Konturen und die markant klare Silhouette. Gleichzeitig verzichtete Sintenis auf eine übersteigerte Betonung der Muskeln. Vielmehr setzt ihre Darstellung auf eine schlanke, sehnige Körperlichkeit, die den Ausdauer- und Rhythmuscharakter des Langstreckenläufers zum Ausdruck bringt. Auch die Physiognomie bleibt vereinfacht, so dass die Figur weniger eine individuelle Persönlichkeit als ein zeitloses Ideal moderner Sportlichkeit verkörpert. - Für diese Plastik wurde Sintenis beim Olympischen Kunstwettbewerb der Spiele von Amsterdam 1928 ausgezeichnet. In ihr verschmelzen die moderne, reduzierte Formensprache der Künstlerin mit der zeittypischen Begeisterung für sportliche Höchstleistungen. Der Läufer Nurmi steht damit exemplarisch für Sintenis' Figuren der 1920er Jahre, in denen sich Körperkraft, Bewegung und innere Spannung zu einer unverwechselbaren künstlerischen Einheit verdichten.

(Glatz 1888 - 1965 Berlin)

Der Läufer Nurmi. Bronze mit schwarzbrauner Patina. 1926. 41,5 x 35 x 16 cm.

Signiert u. bezeichnet "Nurmi". Mit dem Gießerstempel "H. Noack Berlin Friedenau".

Buhlmann 48 - Berger/Ladwig/Wenzel-Lent 84 - Das Werk ist dem finnischen Langstreckenläufer Paavo Nurmi (1897-1973) gewidmet, der in den 1920er Jahren als "Der fliegende Finne" Weltruhm erlangte und bei den Olympischen Spielen zwischen 1920 und 1928 insgesamt neun Gold- und drei Silbermedaillen gewann. - Sintenis, die zu den wenigen bedeutenden Bildhauerinnen der Weimarer Republik zählt, interessierte sich schon früh für den menschlichen Körper in Bewegung, wobei ihrem Stil eine ganz eigene Balance zwischen Naturalismus und formaler Reduktion innewohnt. Der Läufer Nurmi ist als Athlet in voller Laufbewegung dargestellt, der linke Fuß in der Luft, der rechte kurz vor dem Aufsetzen - ein Moment größter Dynamik und Anspannung. Die Oberfläche der Plastik wurde mit bewusster Unregelmäßigkeit modelliert: Über die facettenreiche Struktur gleiten Lichtreflexe, die den Eindruck pulsierender Energie und fortwährender Bewegung verstärken. Unterstützt wird dieser Eindruck durch den geschwungenen Linienfluss der Konturen und die markant klare Silhouette. Gleichzeitig verzichtete Sintenis auf eine übersteigerte Betonung der Muskeln. Vielmehr setzt ihre Darstellung auf eine schlanke, sehnige Körperlichkeit, die den Ausdauer- und Rhythmuscharakter des Langstreckenläufers zum Ausdruck bringt. Auch die Physiognomie bleibt vereinfacht, so dass die Figur weniger eine individuelle Persönlichkeit als ein zeitloses Ideal moderner Sportlichkeit verkörpert. - Für diese Plastik wurde Sintenis beim Olympischen Kunstwettbewerb der Spiele von Amsterdam 1928 ausgezeichnet. In ihr verschmelzen die moderne, reduzierte Formensprache der Künstlerin mit der zeittypischen Begeisterung für sportliche Höchstleistungen. Der Läufer Nurmi steht damit exemplarisch für Sintenis' Figuren der 1920er Jahre, in denen sich Körperkraft, Bewegung und innere Spannung zu einer unverwechselbaren künstlerischen Einheit verdichten.

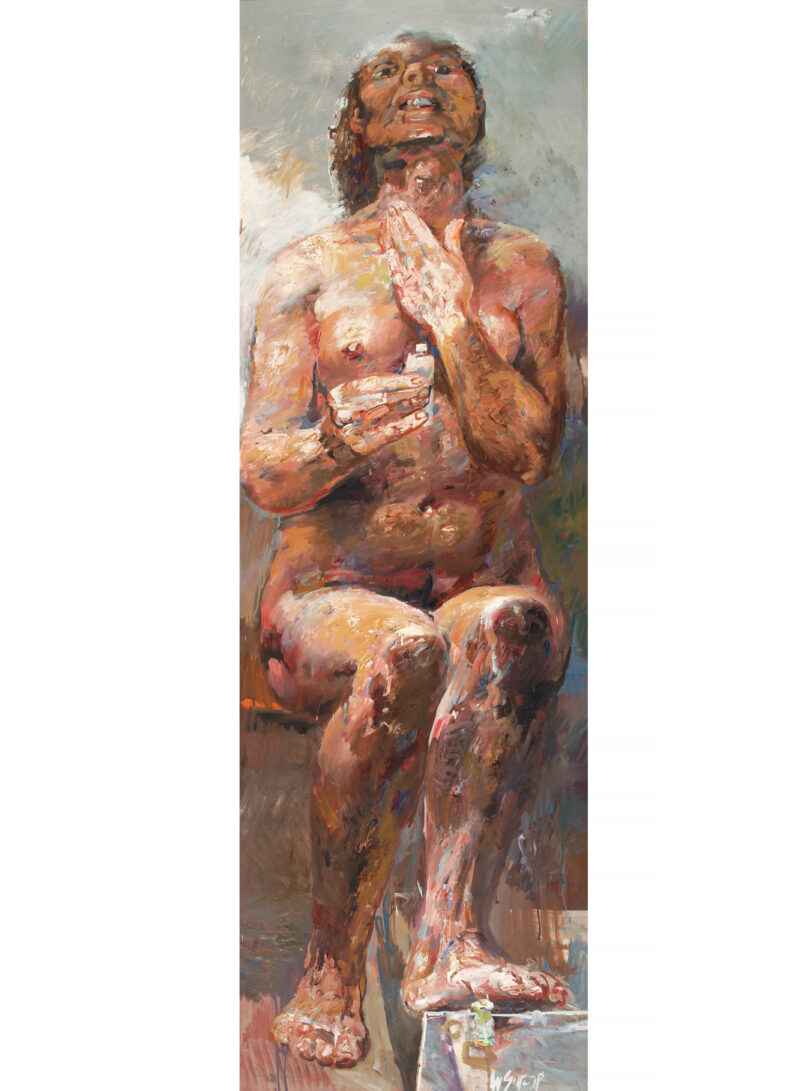

273

Sitte, Willi

(Kratzau 1921 - 2013 Halle an der Saale)

Morgentoilette. Öl auf Hartfaser. 1978. 170,5 x 55,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso datiert u. betitelt.

Ausgestellt in: Willi Sitte 1945 -1982. Berlin (West), Staatliche Kunsthalle, 1982, Katalog-Nr. 270.

(Kratzau 1921 - 2013 Halle an der Saale)

Morgentoilette. Öl auf Hartfaser. 1978. 170,5 x 55,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso datiert u. betitelt.

Ausgestellt in: Willi Sitte 1945 -1982. Berlin (West), Staatliche Kunsthalle, 1982, Katalog-Nr. 270.

274

Sitte, Willi

(Kratzau 1921 - 2013 Halle an der Saale)

Totenklage. Öl auf Hartfaser. 1989. 125,5 x 70,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso datiert u. betitelt.

Abgebildet in: Wolfgang Hütt, Willi Sitte. Gemälde, Bönen 1994, S. 250. - Die rechte obere Ecke mit einer leichten Kratzspur.

(Kratzau 1921 - 2013 Halle an der Saale)

Totenklage. Öl auf Hartfaser. 1989. 125,5 x 70,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso datiert u. betitelt.

Abgebildet in: Wolfgang Hütt, Willi Sitte. Gemälde, Bönen 1994, S. 250. - Die rechte obere Ecke mit einer leichten Kratzspur.

275

Smy, Wolfgang

(Dresden 1952 - lebt in Dresden)

Schneewittchen. Acryl auf Leinwand. 1992. 57 x 67 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso auf dem Rahmen betitelt.

Ausgestellt in: Top in Pop. Dresden, Galerie Döbele, 2000 (verso Etikett). - Der obere Leinwandrand mit zwei leichten Fingerspuren.

(Dresden 1952 - lebt in Dresden)

Schneewittchen. Acryl auf Leinwand. 1992. 57 x 67 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso auf dem Rahmen betitelt.

Ausgestellt in: Top in Pop. Dresden, Galerie Döbele, 2000 (verso Etikett). - Der obere Leinwandrand mit zwei leichten Fingerspuren.

276

Stadler, Toni

(1888 München 1982)

Knabe mit Last. Bronze mit schwarzbrauner Patina. Um 1966/67. 27,7 x 8,5 x 6 cm.

Weczerek 138.

(1888 München 1982)

Knabe mit Last. Bronze mit schwarzbrauner Patina. Um 1966/67. 27,7 x 8,5 x 6 cm.

Weczerek 138.

277

Skarbina, Franz

(1849 Berlin 1910)

Winterliche Straßenszene Berlin. Öl auf Malpappe. Um 1900. 33,7 x 42,8 cm. Gerahmt.

Signiert.

Mit einer Expertise von Dr. Miriam-Esther Owesle, Berlin, vom 28. April 2020 (in Kopie beigegeben). - "Wie ein Ausschnitt aus dem Großstadtleben erscheint uns hierin die dargestellte Szene, in der der Blick des Betrachters über zwei Vordergrundfiguren [...] hinweg auf einen weiten, schneebedeckten Platz gelenkt wird. Dabei zieht den Betrachterblick im Mittelgrund insbesondere eine Straßenbahn an, die das Menschengedränge rings um sie herum sowie weitere Fuhrwerke durch ihr leuchtendes Gelb buchstäblich in den Schatten stellt. [...] Die skizzenhafte Gestaltung, mit der Skarbina einzelne Details lediglich andeutet, gibt die Intention des Künstlers zu erkennen, einen flüchtigen Moment des großstädtischen Lebens festzuhalten und dessen besonderer Atmosphäre Ausdruck zu verleihen. Verweisen einzelne Bildelemente wie das Getriebe der Passanten und das moderne Fortbewegungsmittel der seit Mitte der 1890er Jahre in Berlin mit Oberleitung fahrenden 'Elektrischen' auf die Umtriebigkeit der Millionenmetropole, so scheint das Leben dennoch witterungsbedingt eine Beruhigung zu erfahren." (Dr. Miriam-Esther Owesle 2020) - Stellenweise leichtes Craquelé. Die Rückseite mit handschriftlichem Lexikoneintrag zum Künstler versehen.

(1849 Berlin 1910)

Winterliche Straßenszene Berlin. Öl auf Malpappe. Um 1900. 33,7 x 42,8 cm. Gerahmt.

Signiert.

Mit einer Expertise von Dr. Miriam-Esther Owesle, Berlin, vom 28. April 2020 (in Kopie beigegeben). - "Wie ein Ausschnitt aus dem Großstadtleben erscheint uns hierin die dargestellte Szene, in der der Blick des Betrachters über zwei Vordergrundfiguren [...] hinweg auf einen weiten, schneebedeckten Platz gelenkt wird. Dabei zieht den Betrachterblick im Mittelgrund insbesondere eine Straßenbahn an, die das Menschengedränge rings um sie herum sowie weitere Fuhrwerke durch ihr leuchtendes Gelb buchstäblich in den Schatten stellt. [...] Die skizzenhafte Gestaltung, mit der Skarbina einzelne Details lediglich andeutet, gibt die Intention des Künstlers zu erkennen, einen flüchtigen Moment des großstädtischen Lebens festzuhalten und dessen besonderer Atmosphäre Ausdruck zu verleihen. Verweisen einzelne Bildelemente wie das Getriebe der Passanten und das moderne Fortbewegungsmittel der seit Mitte der 1890er Jahre in Berlin mit Oberleitung fahrenden 'Elektrischen' auf die Umtriebigkeit der Millionenmetropole, so scheint das Leben dennoch witterungsbedingt eine Beruhigung zu erfahren." (Dr. Miriam-Esther Owesle 2020) - Stellenweise leichtes Craquelé. Die Rückseite mit handschriftlichem Lexikoneintrag zum Künstler versehen.

278

Stenner, Hermann

(Bielefeld 1891 - 1914 Ilow)

Aktkomposition. Kohle auf chamoisfarbenem Papier. 1911/12. 22,4 x 27,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Hülsewig-Johen/Peterlein 927 - Gmelin Z 915 - Provenienz: Nachlass Erich Stenner, Bielefeld; Sammlung Hans Georg Gmelin, Hannover; Sammlung Werner Bartling, Hannover; Privatsammlung Bielefeld; Privatsammlung Berlin. - Die oberen Ecken mit Löchlein von Reißzwecken. Vereinzelte kleine Braunflecken.

(Bielefeld 1891 - 1914 Ilow)

Aktkomposition. Kohle auf chamoisfarbenem Papier. 1911/12. 22,4 x 27,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Hülsewig-Johen/Peterlein 927 - Gmelin Z 915 - Provenienz: Nachlass Erich Stenner, Bielefeld; Sammlung Hans Georg Gmelin, Hannover; Sammlung Werner Bartling, Hannover; Privatsammlung Bielefeld; Privatsammlung Berlin. - Die oberen Ecken mit Löchlein von Reißzwecken. Vereinzelte kleine Braunflecken.

279

Staudt, Klaus

(Otterndorf 1932 - lebt in Frankfurt am Main)

Variation gleicher Häufigkeiten. Unikates Wandobjekt. Weiße Polystyrol-Elemente auf drei farblosen Plexiglas-Ebenen in transparentem Plexiglaskasten mit weißer Pressholzrückseite. 1976. 101,3 x 21,2 x 10,4 cm (Objektkasten).

Verso auf einem Etikett signiert sowie mit typografischen Angaben zum Werk versehen.

Enzweiler/Rompza 1/430 - Provenienz: Sammlung M. Thunwald, Stockholm; Privatsammlung Neumarkt. - In "Variation gleicher Häufigkeiten" zeigt sich Staudts präzises Interesse an modularer Ordnung, visueller Logik und der sinnlichen Wirkung mathematischer Systeme. Durch minimale Verschiebungen innerhalb eines strikt rationalen Rasters entfaltet sich ein Spiel von Ordnung und Variation - ein zentrales Prinzip in Staudts Werk seit den 1960er Jahren. - Leichte Alterungsspuren.

(Otterndorf 1932 - lebt in Frankfurt am Main)

Variation gleicher Häufigkeiten. Unikates Wandobjekt. Weiße Polystyrol-Elemente auf drei farblosen Plexiglas-Ebenen in transparentem Plexiglaskasten mit weißer Pressholzrückseite. 1976. 101,3 x 21,2 x 10,4 cm (Objektkasten).

Verso auf einem Etikett signiert sowie mit typografischen Angaben zum Werk versehen.

Enzweiler/Rompza 1/430 - Provenienz: Sammlung M. Thunwald, Stockholm; Privatsammlung Neumarkt. - In "Variation gleicher Häufigkeiten" zeigt sich Staudts präzises Interesse an modularer Ordnung, visueller Logik und der sinnlichen Wirkung mathematischer Systeme. Durch minimale Verschiebungen innerhalb eines strikt rationalen Rasters entfaltet sich ein Spiel von Ordnung und Variation - ein zentrales Prinzip in Staudts Werk seit den 1960er Jahren. - Leichte Alterungsspuren.

281

Steinbrenner, Hans

(1928 Frankfurt am Main 2008)

Komposition (Akrobaten). Bronze mit schwarzer Patina. 1958/2000. 117,5 x 26 x 30 cm.

Auf der Plinthe monogrammiert u. nummeriert "1/6".

Hellweg 113 b - Bei vorliegender Skulptur handelt es sich um einen von Hans Steinbrenner autorisierten Abguss der 1958 aus Pappelholz geschaffenen Skulptur "Akrobaten" (Hellweg 113). Laut Auskunft von Hans Steinbrenner wurden insgesamt nur 5 von insgesamt 6 geplanten Exemplaren gegossen. - Provenienz: Seit 2000 Privatsammlung Frankfurt am Main.

(1928 Frankfurt am Main 2008)

Komposition (Akrobaten). Bronze mit schwarzer Patina. 1958/2000. 117,5 x 26 x 30 cm.

Auf der Plinthe monogrammiert u. nummeriert "1/6".

Hellweg 113 b - Bei vorliegender Skulptur handelt es sich um einen von Hans Steinbrenner autorisierten Abguss der 1958 aus Pappelholz geschaffenen Skulptur "Akrobaten" (Hellweg 113). Laut Auskunft von Hans Steinbrenner wurden insgesamt nur 5 von insgesamt 6 geplanten Exemplaren gegossen. - Provenienz: Seit 2000 Privatsammlung Frankfurt am Main.

282

Strempel, Horst

(Beuthen 1904 - 1975 Berlin)

Die Gier II (Entzweiung). Öl auf Hartfaser. 1947. 61 x 81,5 cm. Gerahmt.

Signiert. Verso signiert, datiert "1946/47" u. betitelt "Die Gier" sowie mit der Katalog-Nr. "22" versehen.

Saure 228 - Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben. - Ausgestellt in: Der Mensch unserer Tage. Berlin, Kunstamt Wilmersdorf, 1947; Das Leben heutzutage. Berlin, Rathaus Tiergarten, Amt für Kunst, 1948 sowie in: Horst Strempel. Arbeiten aus den Jahren 1926 bis 1959. Berlin, Kunstamt Tiergarten im Haus am Lützowplatz, 1959, Katalog-Nr. 28. - Vereinzelte winzige Farbverluste.

(Beuthen 1904 - 1975 Berlin)

Die Gier II (Entzweiung). Öl auf Hartfaser. 1947. 61 x 81,5 cm. Gerahmt.

Signiert. Verso signiert, datiert "1946/47" u. betitelt "Die Gier" sowie mit der Katalog-Nr. "22" versehen.

Saure 228 - Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben. - Ausgestellt in: Der Mensch unserer Tage. Berlin, Kunstamt Wilmersdorf, 1947; Das Leben heutzutage. Berlin, Rathaus Tiergarten, Amt für Kunst, 1948 sowie in: Horst Strempel. Arbeiten aus den Jahren 1926 bis 1959. Berlin, Kunstamt Tiergarten im Haus am Lützowplatz, 1959, Katalog-Nr. 28. - Vereinzelte winzige Farbverluste.

283

Strempel, Horst

(Beuthen 1904 - 1975 Berlin)

Diskussion. Öl auf Leinwand. 1974. 140 x 98 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert "47/74". Verso signiert, datiert u. mit der Anmerkung "Original vernichtet, nicht zu restaurieren" sowie mit der Katalog-Nr. "24" versehen.

Saure 644 - Bei vorliegendem Werk handelt es sich um eine eigens vom Künstler angefertigte Neufassung der Arbeit von 1947 (Saure 225). - Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben. - Ausgestellt in: Horst Strempel. Ölbilder. Berlin, Kunstamt Tiergarten im Haus am Lützowplatz, 1977, Katalog-Nr. 65. - Vereinzelte kleine Retuschen.

(Beuthen 1904 - 1975 Berlin)

Diskussion. Öl auf Leinwand. 1974. 140 x 98 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert "47/74". Verso signiert, datiert u. mit der Anmerkung "Original vernichtet, nicht zu restaurieren" sowie mit der Katalog-Nr. "24" versehen.

Saure 644 - Bei vorliegendem Werk handelt es sich um eine eigens vom Künstler angefertigte Neufassung der Arbeit von 1947 (Saure 225). - Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben. - Ausgestellt in: Horst Strempel. Ölbilder. Berlin, Kunstamt Tiergarten im Haus am Lützowplatz, 1977, Katalog-Nr. 65. - Vereinzelte kleine Retuschen.

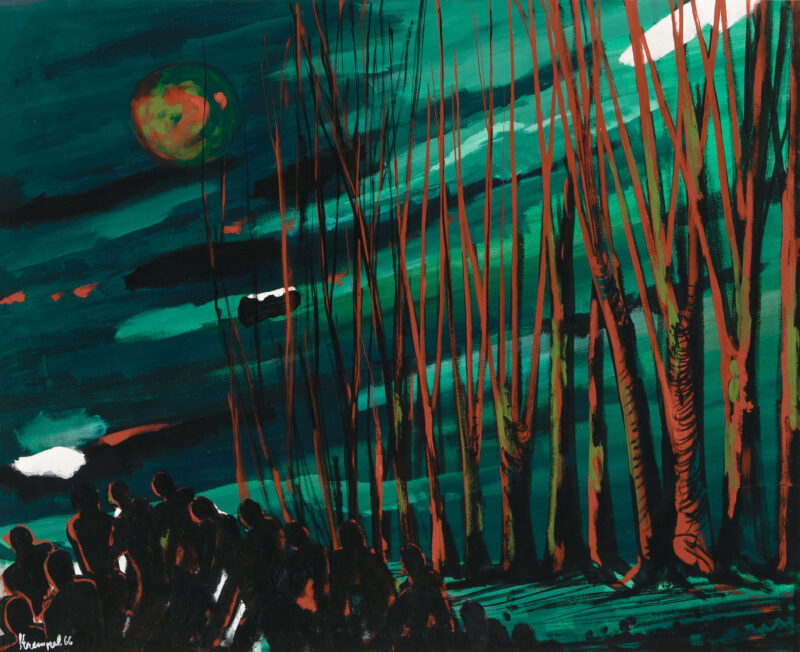

284

Strempel, Horst

(Beuthen 1904 - 1975 Berlin)

Die Angst. Öl auf Leinwand. 1966. 90 x 110 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso signiert sowie mit der Katalog-Nr. "129" versehen.

Saure 596 - Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben. - Ausgestellt in: Horst Strempel. Ölbilder. Berlin, Kunstamt Tiergarten im Haus am Lützowplatz, 1977, Katalog-Nr. 58. - Eine fachmännisch restaurierte Läsur.

(Beuthen 1904 - 1975 Berlin)

Die Angst. Öl auf Leinwand. 1966. 90 x 110 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso signiert sowie mit der Katalog-Nr. "129" versehen.

Saure 596 - Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben. - Ausgestellt in: Horst Strempel. Ölbilder. Berlin, Kunstamt Tiergarten im Haus am Lützowplatz, 1977, Katalog-Nr. 58. - Eine fachmännisch restaurierte Läsur.

285

Stötzer, Werner

(Sonneberg 1931 - 2010 Altlangsow)

Große Stürzende. Bronze mit dunkelbrauner Patina. 1970. 59 x 12 x 11 cm. Auf Steinsockel (21 x 10 x 10 cm).

Ausgestellt und abgebildet in: Werner Stötzer. Plastik und Zeichnung. Ravensburg, Galerie Döbele, 1984, Katalog-Nr. 12, S. 52-53 sowie in: Werner Stötzer. Seine Lehrer, seine Schüler. Berlin, Galerie im Körnerpark/Bildhauergalerie Messer-Ladwig, 1989, Katalog-Nr. 282, S. 41. - Der Sockel mit leichten Läsuren.

(Sonneberg 1931 - 2010 Altlangsow)

Große Stürzende. Bronze mit dunkelbrauner Patina. 1970. 59 x 12 x 11 cm. Auf Steinsockel (21 x 10 x 10 cm).

Ausgestellt und abgebildet in: Werner Stötzer. Plastik und Zeichnung. Ravensburg, Galerie Döbele, 1984, Katalog-Nr. 12, S. 52-53 sowie in: Werner Stötzer. Seine Lehrer, seine Schüler. Berlin, Galerie im Körnerpark/Bildhauergalerie Messer-Ladwig, 1989, Katalog-Nr. 282, S. 41. - Der Sockel mit leichten Läsuren.