Katalog

Auktion 63

Alle Werke (309)

127

Janssen, Horst

(1929 Hamburg 1995)

April-Ernst. Bleistift auf Bütten. 1972. 33,5 x 46,5 cm, im Passepartout freigestellt.

Monogrammiert, datiert (1. 4 72) u. mit Widmung versehen.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Selbstbildnis, Hamburg, St. Gertrude, 1994, Abb. 98. - Das Papier mit leichten Lagerspuren.

(1929 Hamburg 1995)

April-Ernst. Bleistift auf Bütten. 1972. 33,5 x 46,5 cm, im Passepartout freigestellt.

Monogrammiert, datiert (1. 4 72) u. mit Widmung versehen.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Selbstbildnis, Hamburg, St. Gertrude, 1994, Abb. 98. - Das Papier mit leichten Lagerspuren.

128

Janssen, Horst

(1929 Hamburg 1995)

das grüne Band. Farb- u. Bleistift auf Papier. 1971. 42 x 23 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert, datiert (10 8 71) u. betitelt.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Selbstbildnis, Hamburg, St. Gertrude, 1994, Abb. 281. - Das Papier mit leichten Lagerspuren.

(1929 Hamburg 1995)

das grüne Band. Farb- u. Bleistift auf Papier. 1971. 42 x 23 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert, datiert (10 8 71) u. betitelt.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Selbstbildnis, Hamburg, St. Gertrude, 1994, Abb. 281. - Das Papier mit leichten Lagerspuren.

129

Janssen, Horst

(1929 Hamburg 1995)

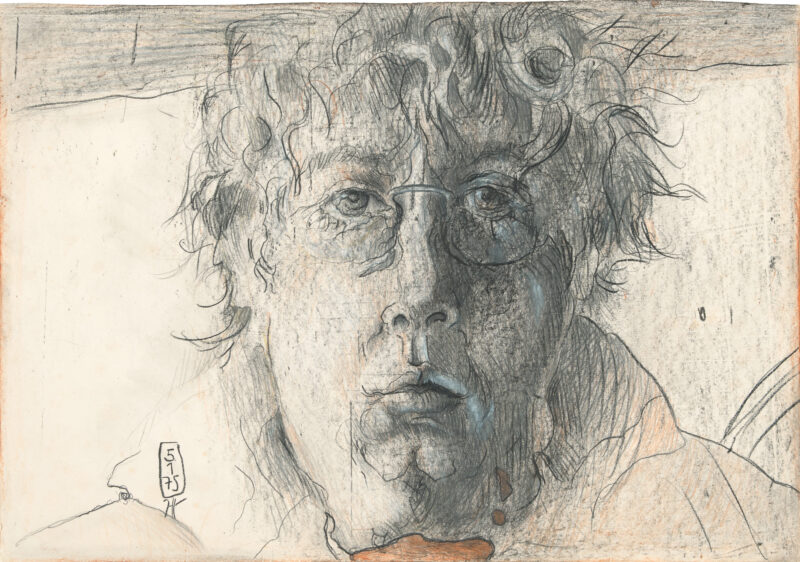

Unter der Markise (Selbst). Farb- u. Bleistift auf chamoisfarbenem Papier. 1975. 34 x 48,7 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert u. datiert (5 1 75).

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Selbstbildnis, Hamburg, St. Gertrude, 1994, Abb. 117. - Das Papier mit vereinzelten leichten Stockflecken.

(1929 Hamburg 1995)

Unter der Markise (Selbst). Farb- u. Bleistift auf chamoisfarbenem Papier. 1975. 34 x 48,7 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert u. datiert (5 1 75).

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Selbstbildnis, Hamburg, St. Gertrude, 1994, Abb. 117. - Das Papier mit vereinzelten leichten Stockflecken.

130

Janssen, Horst

(1929 Hamburg 1995)

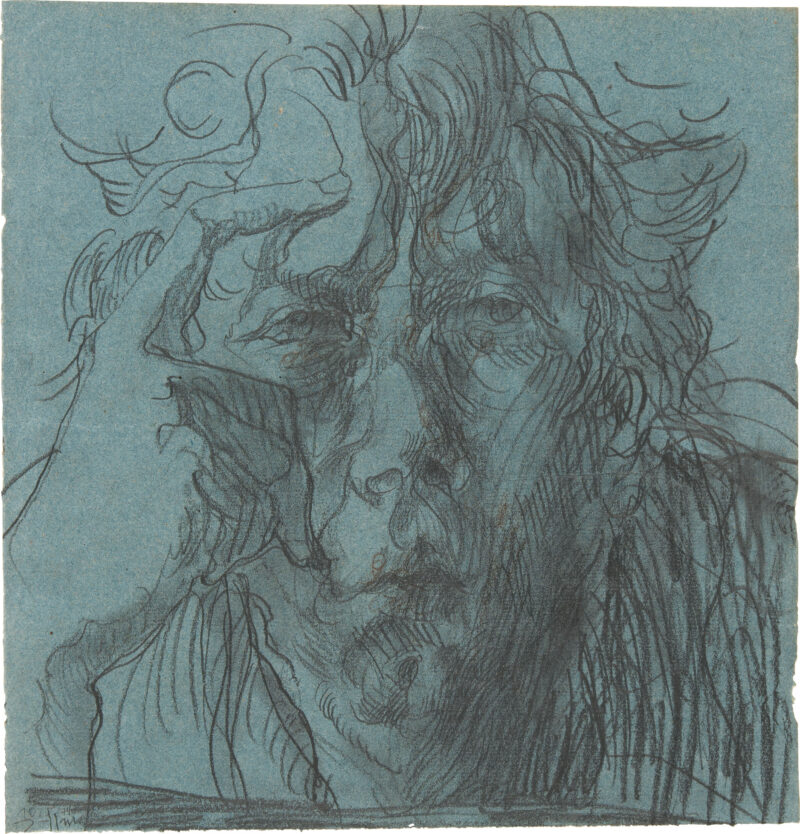

Auf Blau (Selbst). Graphit u. schwarzer Stift auf blauem Bütten. 1974. 35,3 x 33,8 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert u. datiert (10.5.74). Verso Handstudie.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Selbstbildnis, Hamburg, St. Gertrude, 1994, Abb. 71.

(1929 Hamburg 1995)

Auf Blau (Selbst). Graphit u. schwarzer Stift auf blauem Bütten. 1974. 35,3 x 33,8 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert u. datiert (10.5.74). Verso Handstudie.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Selbstbildnis, Hamburg, St. Gertrude, 1994, Abb. 71.

131

Janssen, Horst

(1929 Hamburg 1995)

Fauske. Aquarell, Farbstift u. Graphit auf chamoisfarbenem Büttenkarton. 1972. 38 x 56,5 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert u. datiert (27 2 72).

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Ausgestellt und abgebildet in: Horst Janssen. Hannover, Kestner-Gesellschaft, 1973, Katalog-Nr. 45 sowie abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Landschaften, Hamburg, St. Gertrude, 1989, Abb. 90.

(1929 Hamburg 1995)

Fauske. Aquarell, Farbstift u. Graphit auf chamoisfarbenem Büttenkarton. 1972. 38 x 56,5 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert u. datiert (27 2 72).

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Ausgestellt und abgebildet in: Horst Janssen. Hannover, Kestner-Gesellschaft, 1973, Katalog-Nr. 45 sowie abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Landschaften, Hamburg, St. Gertrude, 1989, Abb. 90.

132

Janssen, Horst

(1929 Hamburg 1995)

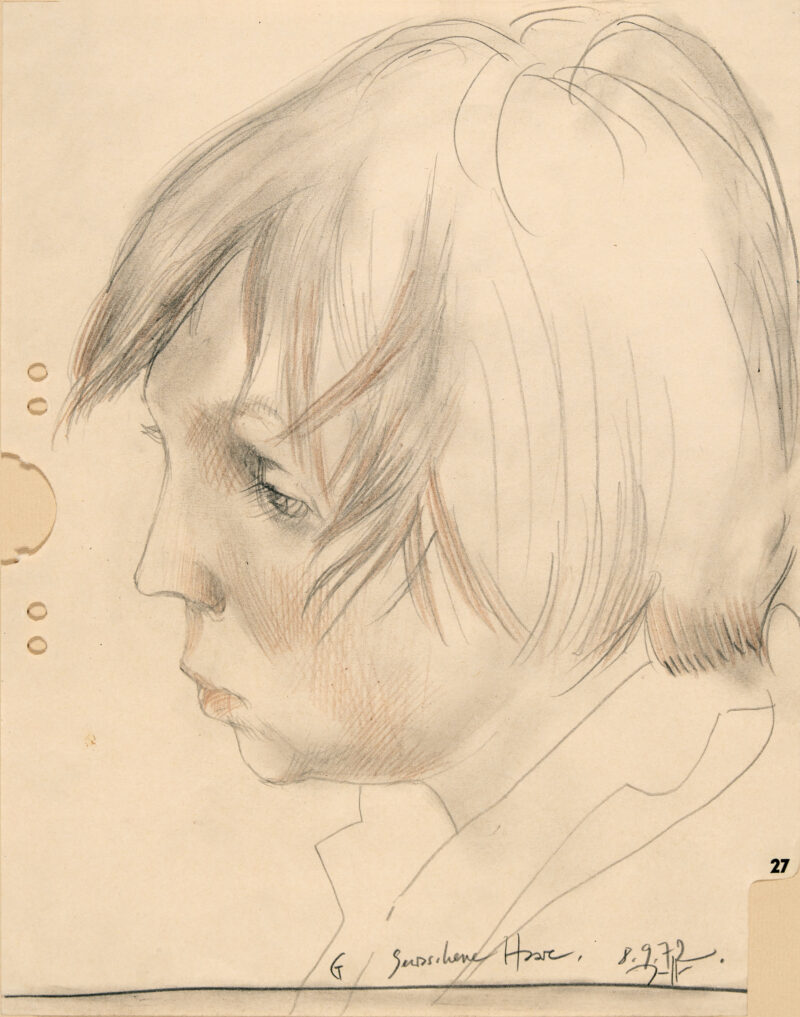

G Gewaschene Haare (Gesche). Farb- u. Bleistift auf Registertrennblatt. 1972. 29,7 x 23,5 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert, datiert (8.9.72) u. betitelt.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Ausgestellt und abgebildet in: Horst Janssen. Hannover, Kestner-Gesellschaft, 1973, Katalog-Nr. 53 sowie abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Frauenbildnisse, Hamburg, St. Gertrude, 1988, Abb. 142. - Das Papier mit leichten Lagerspuren. In den Ecken fest auf der Unterlage montiert.

(1929 Hamburg 1995)

G Gewaschene Haare (Gesche). Farb- u. Bleistift auf Registertrennblatt. 1972. 29,7 x 23,5 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert, datiert (8.9.72) u. betitelt.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Ausgestellt und abgebildet in: Horst Janssen. Hannover, Kestner-Gesellschaft, 1973, Katalog-Nr. 53 sowie abgebildet in: Dierk Lemcke (Hrsg.), Horst Janssen. Frauenbildnisse, Hamburg, St. Gertrude, 1988, Abb. 142. - Das Papier mit leichten Lagerspuren. In den Ecken fest auf der Unterlage montiert.

134

Janssen, Horst

(1929 Hamburg 1995)

Ankunft (zu Guardi). Aquarell über Feder u. Pinsel in Tusche auf gräulichem Bütten. 1981. 20,5 x 34,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (22.6.81), betitelt u. mit Widmung versehen.

In den Kanten fest auf dem Unterlagekarton montiert.

(1929 Hamburg 1995)

Ankunft (zu Guardi). Aquarell über Feder u. Pinsel in Tusche auf gräulichem Bütten. 1981. 20,5 x 34,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (22.6.81), betitelt u. mit Widmung versehen.

In den Kanten fest auf dem Unterlagekarton montiert.

135

Janssen, Horst

(1929 Hamburg 1995)

Nachtwache. Radierung auf festem Büttenkarton. 1958. 59,4 x 40 (70 x 50) cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert u. als "P[robedruck]" bezeichnet.

Brockstedt R 45 - Vogel 169 - Druck außerhalb der Auflage von 20 Exemplaren.

(1929 Hamburg 1995)

Nachtwache. Radierung auf festem Büttenkarton. 1958. 59,4 x 40 (70 x 50) cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert u. als "P[robedruck]" bezeichnet.

Brockstedt R 45 - Vogel 169 - Druck außerhalb der Auflage von 20 Exemplaren.

136

Janssen, Horst

(1929 Hamburg 1995)

Beerdigung. Farbholzschnitt auf chamoisfarbenem Japan. 1957. 47,5 x 55,6 (59,2 x 67) cm.

Signiert, datiert u. nummeriert "15/25".

Vogel 65 - Brockstedt H 32.

(1929 Hamburg 1995)

Beerdigung. Farbholzschnitt auf chamoisfarbenem Japan. 1957. 47,5 x 55,6 (59,2 x 67) cm.

Signiert, datiert u. nummeriert "15/25".

Vogel 65 - Brockstedt H 32.

137

Janssen, Horst

(1929 Hamburg 1995)

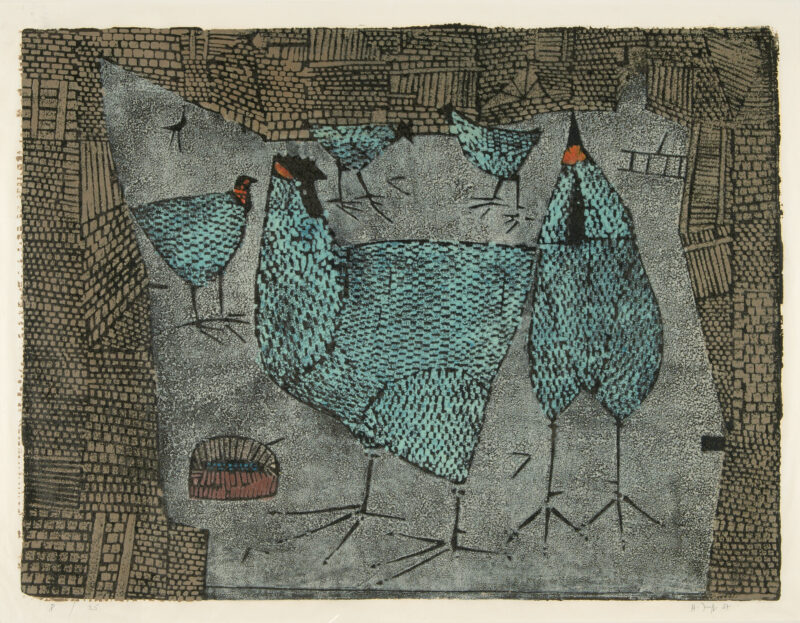

Hühner. Farbholzschnitt auf Japan. 1957. 47,5 x 63,5 (62 x 93,2) cm, unter Passepartout.

Signiert, datiert u. nummeriert "8/25".

Vogel 64 - Brockstedt H 13 - Vereinzelte Atelierspuren. Der volle Rand knitterspurig sowie unten mit zwei winzigen Einrissen.

(1929 Hamburg 1995)

Hühner. Farbholzschnitt auf Japan. 1957. 47,5 x 63,5 (62 x 93,2) cm, unter Passepartout.

Signiert, datiert u. nummeriert "8/25".

Vogel 64 - Brockstedt H 13 - Vereinzelte Atelierspuren. Der volle Rand knitterspurig sowie unten mit zwei winzigen Einrissen.

138

Jüchser, Hans

(Chemnitz 1894 - 1977 Dresden)

Knabenbildnis. Öl auf Leinwand. 1929. 75,5 × 47,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso auf dem Keilrahmen signiert.

Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben. - Beim Dargestellten handelt es sich um den Sohn des Künstlers, Jürgen Jüchser, der aus seiner ersten Ehe mit Paula Jüchser hervorging. - Leichtes Craquelé. Vereinzelte winzige Farbverluste.

(Chemnitz 1894 - 1977 Dresden)

Knabenbildnis. Öl auf Leinwand. 1929. 75,5 × 47,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso auf dem Keilrahmen signiert.

Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben. - Beim Dargestellten handelt es sich um den Sohn des Künstlers, Jürgen Jüchser, der aus seiner ersten Ehe mit Paula Jüchser hervorging. - Leichtes Craquelé. Vereinzelte winzige Farbverluste.

139

Jüchser, Hans

(Chemnitz 1894 - 1977 Dresden)

o.T. (Tischstilleben). Öl u. Gouache auf Karton. 31,7 x 43,8 cm, unter Passepartout.

Verso Kohlezeichnung zum selben Thema, dort von Helga Jüchser am 1.12.1998 autorisiert.

Stellenweise winzige Farbverluste.

(Chemnitz 1894 - 1977 Dresden)

o.T. (Tischstilleben). Öl u. Gouache auf Karton. 31,7 x 43,8 cm, unter Passepartout.

Verso Kohlezeichnung zum selben Thema, dort von Helga Jüchser am 1.12.1998 autorisiert.

Stellenweise winzige Farbverluste.

140

Jochims, Raimer

(Kiel 1935 - lebt in Maintal-Hochstadt)

Domenico Veneziano. Wandobjekt. Acryl u. Gouache auf Spanplatte. 1984. 114 x 140 x 3 cm.

Verso signiert, datiert, betitelt u. mit Werknummer "84/17" sowie Angaben zur Technik versehen.

Jochims ließ sich für diese Arbeit vom Oeuvre des italienischen Renaissancemalers Domenico Veneziano inspirieren. Dafür formte er eine Spanplatte, übersäte sie mit zahlreichen Farbspuren (Acryl-Farbcode 114 - 138) und bedeckte sie mit einer feinen Schicht in Gouache.

(Kiel 1935 - lebt in Maintal-Hochstadt)

Domenico Veneziano. Wandobjekt. Acryl u. Gouache auf Spanplatte. 1984. 114 x 140 x 3 cm.

Verso signiert, datiert, betitelt u. mit Werknummer "84/17" sowie Angaben zur Technik versehen.

Jochims ließ sich für diese Arbeit vom Oeuvre des italienischen Renaissancemalers Domenico Veneziano inspirieren. Dafür formte er eine Spanplatte, übersäte sie mit zahlreichen Farbspuren (Acryl-Farbcode 114 - 138) und bedeckte sie mit einer feinen Schicht in Gouache.

141

Kanovitz, Howard

(Fall River 1929 - 2009 New York City)

Next Exit. Pastell auf Karton auf Leinwand. 1982. 101,5 x 81,5 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso signiert, datiert, betitelt u. mit Angaben zur Technik versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen.

(Fall River 1929 - 2009 New York City)

Next Exit. Pastell auf Karton auf Leinwand. 1982. 101,5 x 81,5 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso signiert, datiert, betitelt u. mit Angaben zur Technik versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen.

142

Kanoldt, Alexander

(Karlsruhe 1881 - 1939 Berlin)

Stilleben mit Agave und Krug (Stilleben VII 1926). Öl auf Leinwand. 1926. 90,8 x 71 cm. Gerahmt.

Signiert. Verso auf dem alten Keilrahmen signiert, datiert u. betitelt.

Koch 26.9 - Provenienz: Sammlung Alexander Peltzer; Nachkommen Alexander Peltzer, Kopenhagen; Galerie Gunzenhauser, München; Scheringa Museum voor Realisme, Spanbroek, Holland; Kunstsammlung Schweiz; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Ausgestellt in: 51. Ausstellung der Berliner Secession, Berlin 1926, Katalog-Nr. 79. - Abgebildet in: Katalog der Galerie Gunzenhauser 1983/84, S. 99; Weltkunst 54, 1984, S. 14; Kristina Heide, Form und Ikonographie des Stillebens in der Malerei der Neuen Sachlichkeit, Weimar 1998, S. 115, Abb. 317; Kunstpreis-Jahrbuch 58, Bd.1, 2003, S. 239; Emila Ansenk u.a., Schilders van een andere werkelijkheid: in de collectie van het Scheringa Museum voor Realisme. Zwolle 2006, S. 63; Elke Fegert, Alexander Kanoldt und das Stilleben der Neuen Sachlichkeit, Hamburg 2008, S. 361 f., Abb. 76; Belia van der Giessen, Niewe Realisme, Scheringa Museum, Zwolle 2010, S. 88. - Alexander Kanoldts "Stilleben mit Agave und Krug" ist ein Schlüsselwerk der Neuen Sachlichkeit und ein Paradebeispiel für die sachlich-nüchterne Bildauffassung, die diese künstlerische Strömung in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre prägte. So schrieb auch Gustav Hartlaub zur Vorbereitung der epochalen und namensprägenden Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim 1925 an den Sammler Hugo Borst in Stuttgart: "Die städtische Kunsthalle bereitet eine umfassende Ausstellung nachexpressionistischer Malerei vor, die am 7. Juni eröffnet werden und bis Ende August dauern soll. Mit im Mittelpunkt dieser Schau soll die Kunst Alexander Kanoldts stehen." (in: Alexander Kanoldt. Freiburg, Museum für Neue Kunst, 1987, S. 202) Als die Ausstellung schließlich eröffnet wurde, war Kanoldt mit fünfzehn Werken der am häufigsten vertretene Künstler und ein wichtiger Vertreter der sogenannten "klassischen" Richtung: diszipliniert, introspektiv, der Wirklichkeit zugewandt, aber frei von politischer Zuspitzung. - Vor dunklem Grund und einem tiefblauen Hintergrund sind Alltagsobjekte zu einer sorgfältig komponierten Szene stiller Konzentration arrangiert: eine Agave, ein Gummibaum, ein schlichter Krug, ein gelber Vorhang und ein hölzerner Tisch. Die Darstellung verzichtet auf jedes narrative Element. Stattdessen liegt der Fokus auf geometrischer Klarheit, nüchterner Lichtführung und präziser Modulation der Formen. - Besonders bemerkenswert ist die Wahl der Pflanzen. Immergrüne Arten wie Agaven, Gummibäume oder Sansevierien waren in den 1920er Jahren ein beliebtes Motiv neusachlicher Künstler. In einer Zeit sozialer Umbrüche und politischer Unsicherheit entsprach ihre langlebige, formstabile Erscheinung dem Ideal von Dauer, Klarheit und Beständigkeit. In Kanoldts Bild erscheint die Agave wie eine plastische Figur: streng, ruhig, eindrucksvoll. - Alles zusammen "gibt solchem Bilde eine Angehaltenheit des Atems, die den Alltagsdingen wundersame Fremdheit leiht. Diese Reglosigkeit und Windstille des Lebens kann etwas Feierliches, beinahe Abgründiges haben" (Franz Roh, Alexander Kanoldt, in: Der Kunstwart, Heft 7, 39. Jg., 1926, S. 56). Das meisterlich eingesetzte Kräfteverhältnis der Farben, die Neutralität und Klarheit der Betrachtung und die Schlichtheit der Dinge erzeugen einen magischen Realismus, der den Blick befreien und die Sinne beflügeln kann. - Vereinzelte winzige Retuschen. Die Ränder doubliert.

(Karlsruhe 1881 - 1939 Berlin)

Stilleben mit Agave und Krug (Stilleben VII 1926). Öl auf Leinwand. 1926. 90,8 x 71 cm. Gerahmt.

Signiert. Verso auf dem alten Keilrahmen signiert, datiert u. betitelt.

Koch 26.9 - Provenienz: Sammlung Alexander Peltzer; Nachkommen Alexander Peltzer, Kopenhagen; Galerie Gunzenhauser, München; Scheringa Museum voor Realisme, Spanbroek, Holland; Kunstsammlung Schweiz; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Ausgestellt in: 51. Ausstellung der Berliner Secession, Berlin 1926, Katalog-Nr. 79. - Abgebildet in: Katalog der Galerie Gunzenhauser 1983/84, S. 99; Weltkunst 54, 1984, S. 14; Kristina Heide, Form und Ikonographie des Stillebens in der Malerei der Neuen Sachlichkeit, Weimar 1998, S. 115, Abb. 317; Kunstpreis-Jahrbuch 58, Bd.1, 2003, S. 239; Emila Ansenk u.a., Schilders van een andere werkelijkheid: in de collectie van het Scheringa Museum voor Realisme. Zwolle 2006, S. 63; Elke Fegert, Alexander Kanoldt und das Stilleben der Neuen Sachlichkeit, Hamburg 2008, S. 361 f., Abb. 76; Belia van der Giessen, Niewe Realisme, Scheringa Museum, Zwolle 2010, S. 88. - Alexander Kanoldts "Stilleben mit Agave und Krug" ist ein Schlüsselwerk der Neuen Sachlichkeit und ein Paradebeispiel für die sachlich-nüchterne Bildauffassung, die diese künstlerische Strömung in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre prägte. So schrieb auch Gustav Hartlaub zur Vorbereitung der epochalen und namensprägenden Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim 1925 an den Sammler Hugo Borst in Stuttgart: "Die städtische Kunsthalle bereitet eine umfassende Ausstellung nachexpressionistischer Malerei vor, die am 7. Juni eröffnet werden und bis Ende August dauern soll. Mit im Mittelpunkt dieser Schau soll die Kunst Alexander Kanoldts stehen." (in: Alexander Kanoldt. Freiburg, Museum für Neue Kunst, 1987, S. 202) Als die Ausstellung schließlich eröffnet wurde, war Kanoldt mit fünfzehn Werken der am häufigsten vertretene Künstler und ein wichtiger Vertreter der sogenannten "klassischen" Richtung: diszipliniert, introspektiv, der Wirklichkeit zugewandt, aber frei von politischer Zuspitzung. - Vor dunklem Grund und einem tiefblauen Hintergrund sind Alltagsobjekte zu einer sorgfältig komponierten Szene stiller Konzentration arrangiert: eine Agave, ein Gummibaum, ein schlichter Krug, ein gelber Vorhang und ein hölzerner Tisch. Die Darstellung verzichtet auf jedes narrative Element. Stattdessen liegt der Fokus auf geometrischer Klarheit, nüchterner Lichtführung und präziser Modulation der Formen. - Besonders bemerkenswert ist die Wahl der Pflanzen. Immergrüne Arten wie Agaven, Gummibäume oder Sansevierien waren in den 1920er Jahren ein beliebtes Motiv neusachlicher Künstler. In einer Zeit sozialer Umbrüche und politischer Unsicherheit entsprach ihre langlebige, formstabile Erscheinung dem Ideal von Dauer, Klarheit und Beständigkeit. In Kanoldts Bild erscheint die Agave wie eine plastische Figur: streng, ruhig, eindrucksvoll. - Alles zusammen "gibt solchem Bilde eine Angehaltenheit des Atems, die den Alltagsdingen wundersame Fremdheit leiht. Diese Reglosigkeit und Windstille des Lebens kann etwas Feierliches, beinahe Abgründiges haben" (Franz Roh, Alexander Kanoldt, in: Der Kunstwart, Heft 7, 39. Jg., 1926, S. 56). Das meisterlich eingesetzte Kräfteverhältnis der Farben, die Neutralität und Klarheit der Betrachtung und die Schlichtheit der Dinge erzeugen einen magischen Realismus, der den Blick befreien und die Sinne beflügeln kann. - Vereinzelte winzige Retuschen. Die Ränder doubliert.

143

Kaus, Max

(1891 Berlin 1977)

Vier Akte. Radierung auf JW Zanders Bütten. 1924. 44,6 x 34 (57 x 45) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (22) u. nummeriert "R 1/25".

Krause R 1924/1 - Provenienz: Privatsammlung Norddeutschland; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Ausgestellt und abgebildet in: Max Kaus. Druckgraphik. Holzschnitt, Radierung, Lithographie, Siebdruck. Berlin, Brücke-Museum, 1997, Katalog-Nr. 20, S. 66. - Die Blattränder minimal fingerspurig. Die oberen Ecken jeweils mit einer Knitterspur. Vereinzelte winzige Stockflecken.

(1891 Berlin 1977)

Vier Akte. Radierung auf JW Zanders Bütten. 1924. 44,6 x 34 (57 x 45) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (22) u. nummeriert "R 1/25".

Krause R 1924/1 - Provenienz: Privatsammlung Norddeutschland; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Ausgestellt und abgebildet in: Max Kaus. Druckgraphik. Holzschnitt, Radierung, Lithographie, Siebdruck. Berlin, Brücke-Museum, 1997, Katalog-Nr. 20, S. 66. - Die Blattränder minimal fingerspurig. Die oberen Ecken jeweils mit einer Knitterspur. Vereinzelte winzige Stockflecken.

144

Kesting, Edmund

(Dresden 1892 - 1970 Birkenwerder)

o.T. (Abstrakte Komposition). Mischtechnik (Aquarell, Tempera u. Farbkreide) auf Karton. 1927. 30,9 x 40,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso signiert, datiert u. bezeichnet "Sturm Ausstellung".

Stellenweise winzige Farbverluste. Die oberen Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

(Dresden 1892 - 1970 Birkenwerder)

o.T. (Abstrakte Komposition). Mischtechnik (Aquarell, Tempera u. Farbkreide) auf Karton. 1927. 30,9 x 40,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso signiert, datiert u. bezeichnet "Sturm Ausstellung".

Stellenweise winzige Farbverluste. Die oberen Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

145

Kesting, Edmund

(Dresden 1892 - 1970 Birkenwerder)

Windmühle. Linolschnitt auf Pergamin. 1922. 26,2 x 38,1 (30,3 x 41) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. als "Linoschnitt Handdruck" bezeichnet.

Lehmann 65 - Leicht unregelmäßig gebräunt. Die obere Blattkante mit einem kleinen Einriss sowie die linke untere Ecke minimal knitterspurig.

(Dresden 1892 - 1970 Birkenwerder)

Windmühle. Linolschnitt auf Pergamin. 1922. 26,2 x 38,1 (30,3 x 41) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. als "Linoschnitt Handdruck" bezeichnet.

Lehmann 65 - Leicht unregelmäßig gebräunt. Die obere Blattkante mit einem kleinen Einriss sowie die linke untere Ecke minimal knitterspurig.

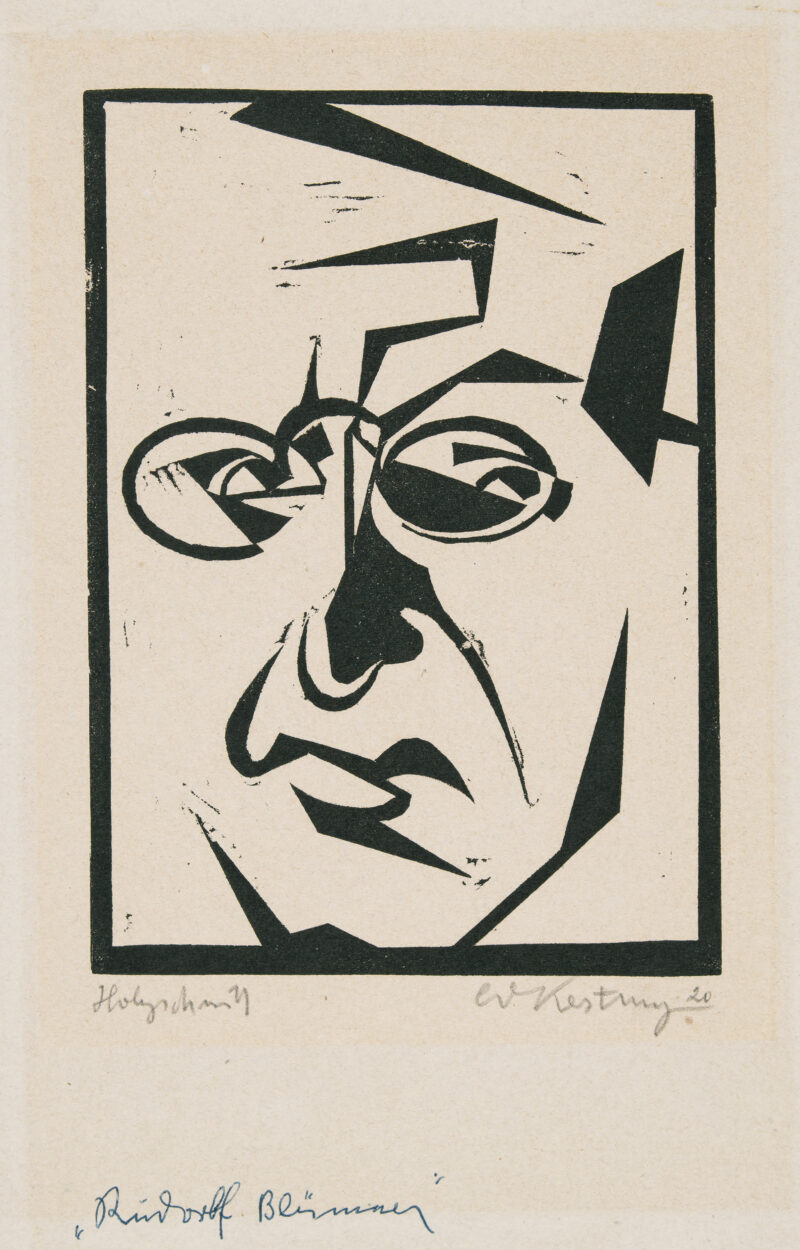

146

Kesting, Edmund

(Dresden 1892 - 1970 Birkenwerder)

Bildnis Dr. Rudolf Blümner. Holzschnitt auf grauem Maschinenbütten. 1926. 21,4 x 15,4 (31 x 20,4) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (20), betitelt "Rudolf Blümner" u. bezeichnet "Holzschnitt".

Lehmann 66 - Leicht unregelmäßig gebräunt.

(Dresden 1892 - 1970 Birkenwerder)

Bildnis Dr. Rudolf Blümner. Holzschnitt auf grauem Maschinenbütten. 1926. 21,4 x 15,4 (31 x 20,4) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (20), betitelt "Rudolf Blümner" u. bezeichnet "Holzschnitt".

Lehmann 66 - Leicht unregelmäßig gebräunt.

147

Kever, Gerard

(Kohlscheid 1956 - lebt in Köln)

Esser. Dispersionsfarbe auf leichtem Karton. 1983. 59 x 42 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Verso signiert, datiert (März 1983), betitelt u. mit Widmung versehen.

Vereinzelte winzige Farbverluste.

(Kohlscheid 1956 - lebt in Köln)

Esser. Dispersionsfarbe auf leichtem Karton. 1983. 59 x 42 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Verso signiert, datiert (März 1983), betitelt u. mit Widmung versehen.

Vereinzelte winzige Farbverluste.

148

Kinder, Hans

(1900 Dresden 1986)

Madonna. Acryl auf festem Vélin. 1973. 100 x 70 cm. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso betitelt sowie mit dem Nachlaßstempel des Künstlers versehen.

Der obere Rand mit einem kleinen Einriss und Knitterspuren.

(1900 Dresden 1986)

Madonna. Acryl auf festem Vélin. 1973. 100 x 70 cm. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso betitelt sowie mit dem Nachlaßstempel des Künstlers versehen.

Der obere Rand mit einem kleinen Einriss und Knitterspuren.

149

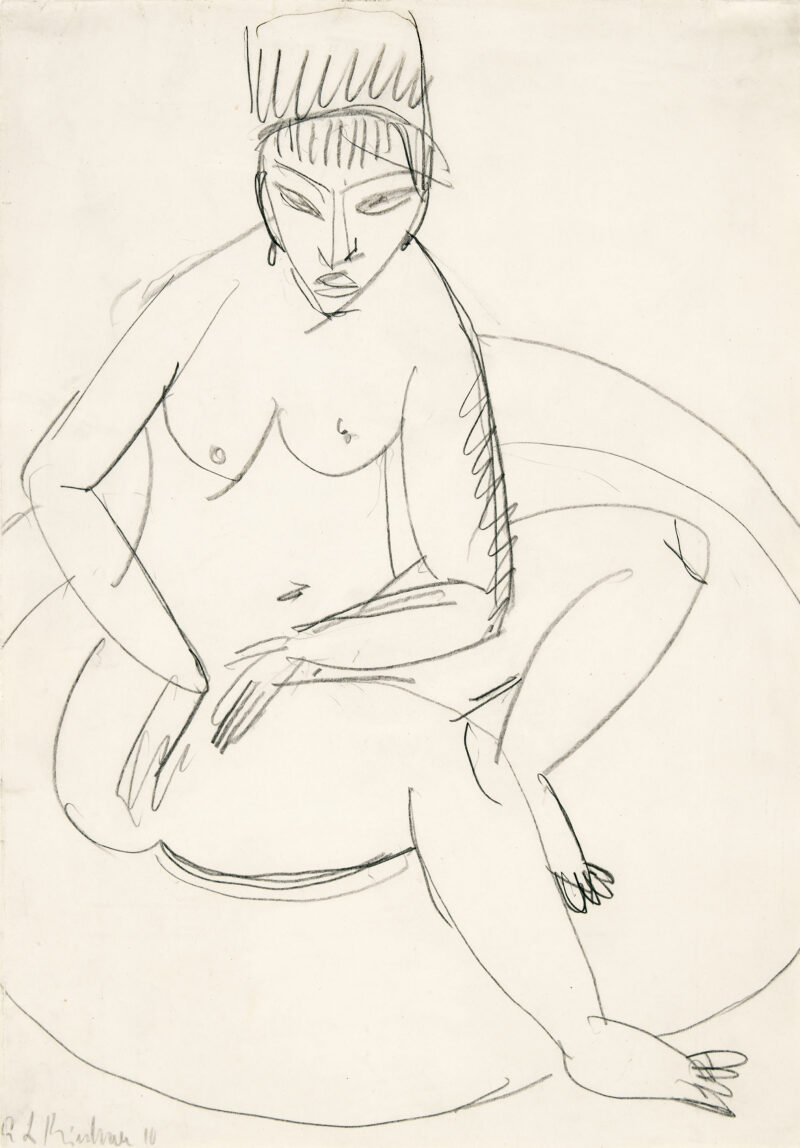

Kirchner, Ernst Ludwig

(Aschaffenburg 1880 - 1938 Frauenkirch bei Davos)

Sitzende nackte Gerda. Bleistift auf Papier. 1910/12. 49,4 x 34,7 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert (10).

Die vorliegende Arbeit ist im Ernst-Ludwig-Kirchner-Archiv, Bern, verzeichnet und wurde dort auf 1912 datiert. - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1993 in der Samuelis Baumgarte Galerie, Bielefeld, erworben (Echtheitszertifikat der Galerie in Kopie beigegeben). - Ausgestellt und abgebildet in: E. L. Kirchner. Brücke. Campione bei Lugano, R. N. Ketterer, 1964, Katalog-Nr. 62, S. 78 sowie in: Ernst Ludwig Kirchner. Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen, Graphiken. Bielefeld und Art Cologne, Samuelis Baumgarte Galerie, 1993, ohne Seitenangaben. - Die Nachtclubtänzerin Gerda Schilling war in Berlin Kirchners Muse und Schwester seiner späteren Lebensgefährtin Erna. Beide lernte der Künstler kurz nach seinem Umzug 1911 in Berlin kennen und verewigte sie in zahlreichen Werken. - Vereinzelte kleine, größtenteils fachmännisch restaurierte Randläsuren. Minimal stockfleckig.

(Aschaffenburg 1880 - 1938 Frauenkirch bei Davos)

Sitzende nackte Gerda. Bleistift auf Papier. 1910/12. 49,4 x 34,7 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert (10).

Die vorliegende Arbeit ist im Ernst-Ludwig-Kirchner-Archiv, Bern, verzeichnet und wurde dort auf 1912 datiert. - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1993 in der Samuelis Baumgarte Galerie, Bielefeld, erworben (Echtheitszertifikat der Galerie in Kopie beigegeben). - Ausgestellt und abgebildet in: E. L. Kirchner. Brücke. Campione bei Lugano, R. N. Ketterer, 1964, Katalog-Nr. 62, S. 78 sowie in: Ernst Ludwig Kirchner. Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen, Graphiken. Bielefeld und Art Cologne, Samuelis Baumgarte Galerie, 1993, ohne Seitenangaben. - Die Nachtclubtänzerin Gerda Schilling war in Berlin Kirchners Muse und Schwester seiner späteren Lebensgefährtin Erna. Beide lernte der Künstler kurz nach seinem Umzug 1911 in Berlin kennen und verewigte sie in zahlreichen Werken. - Vereinzelte kleine, größtenteils fachmännisch restaurierte Randläsuren. Minimal stockfleckig.

150*

Kirchner, Ernst Ludwig

(Aschaffenburg 1880 - 1938 Frauenkirch bei Davos)

Bauernjunge mit Pfeil. Aquarell u. Pinsel in Tusche über Bleistift auf leichtem Karton. Um 1925/30. 41 x 30,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Verso mit dem Basler Nachlaßstempel des Künstler (Lugt 1570b) u. der Registriernummer versehen.

Provenienz: Villa Grisebach Auktionen, Berlin. Nr. 22, 30.11.1991, Lot 179; Privatsammlung Hessen. - Das Motiv des Bogenschützen spielt im Spätwerk Kirchners eine zentrale Rolle und tritt insbesondere in den 1920er und frühen 1930er Jahren wiederholt auf - sowohl in Zeichnungen, Aquarellen als auch in Gemälden. Für Kirchner war der Bogenschütze weit mehr als nur ein sportlicher oder mythologischer Figurentyp: Er wurde zum symbolischen Träger existenzieller Spannungen, zum Ausdruck einer inneren wie äußeren Zielsuche. Nach seinem Rückzug in die Schweizer Berge setzte sich Kirchner intensiv mit Fragen der Identität, Männlichkeit und psychischen Verletzlichkeit auseinander - Themen, die sich auch in diesem Werk widerspiegeln. Die Verbindung von klar konturierten Formen, expressivem Farbauftrag und existenzieller Thematik steht exemplarisch für diese Schaffensphase und zeigt Kirchners Versuch, eine neue, innere Realität zu formulieren, in der sich sein Stil zunehmend vom expressiven Realismus der "Brücke"-Jahre zu einer abstrakteren, symbolisch verdichteten Bildsprache entwickelte. - Die Blattkanten mit minimalen Lagerspuren.

(Aschaffenburg 1880 - 1938 Frauenkirch bei Davos)

Bauernjunge mit Pfeil. Aquarell u. Pinsel in Tusche über Bleistift auf leichtem Karton. Um 1925/30. 41 x 30,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Verso mit dem Basler Nachlaßstempel des Künstler (Lugt 1570b) u. der Registriernummer versehen.

Provenienz: Villa Grisebach Auktionen, Berlin. Nr. 22, 30.11.1991, Lot 179; Privatsammlung Hessen. - Das Motiv des Bogenschützen spielt im Spätwerk Kirchners eine zentrale Rolle und tritt insbesondere in den 1920er und frühen 1930er Jahren wiederholt auf - sowohl in Zeichnungen, Aquarellen als auch in Gemälden. Für Kirchner war der Bogenschütze weit mehr als nur ein sportlicher oder mythologischer Figurentyp: Er wurde zum symbolischen Träger existenzieller Spannungen, zum Ausdruck einer inneren wie äußeren Zielsuche. Nach seinem Rückzug in die Schweizer Berge setzte sich Kirchner intensiv mit Fragen der Identität, Männlichkeit und psychischen Verletzlichkeit auseinander - Themen, die sich auch in diesem Werk widerspiegeln. Die Verbindung von klar konturierten Formen, expressivem Farbauftrag und existenzieller Thematik steht exemplarisch für diese Schaffensphase und zeigt Kirchners Versuch, eine neue, innere Realität zu formulieren, in der sich sein Stil zunehmend vom expressiven Realismus der "Brücke"-Jahre zu einer abstrakteren, symbolisch verdichteten Bildsprache entwickelte. - Die Blattkanten mit minimalen Lagerspuren.

151

Klein, César

(Hamburg 1876 - 1954 Pansdorf bei Lübeck)

Zwei Frauen. Gouache auf strukturiertem Papier. 1927. 25 x 34,5 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Pfefferkorn 130 - Fest auf dem Unterlagekarton montiert. - Minimale Lager- und Alterungsspuren.

(Hamburg 1876 - 1954 Pansdorf bei Lübeck)

Zwei Frauen. Gouache auf strukturiertem Papier. 1927. 25 x 34,5 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Pfefferkorn 130 - Fest auf dem Unterlagekarton montiert. - Minimale Lager- und Alterungsspuren.

152

Klein, César

(Hamburg 1876 - 1954 Pansdorf bei Lübeck)

o.T. (Maskerade). Gouache u. Bleistift auf festem Karton. Um 1928. 21,8 x 17,1 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Nicht bei Pfefferkorn - Die Authentizität der Arbeit wurde von Herrn Dr. Matthias Esche, César Klein Archiv, Mölln, bestätigt. - In den Ecken fest auf der Unterlage montiert. Die unteren Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

(Hamburg 1876 - 1954 Pansdorf bei Lübeck)

o.T. (Maskerade). Gouache u. Bleistift auf festem Karton. Um 1928. 21,8 x 17,1 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Nicht bei Pfefferkorn - Die Authentizität der Arbeit wurde von Herrn Dr. Matthias Esche, César Klein Archiv, Mölln, bestätigt. - In den Ecken fest auf der Unterlage montiert. Die unteren Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

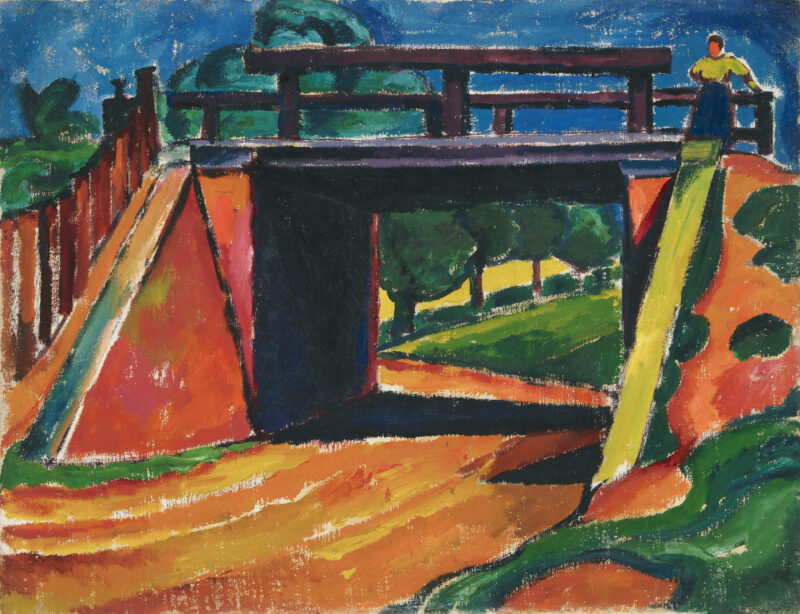

153

Klein, César

(Hamburg 1876 - 1954 Pansdorf bei Lübeck)

o.T. (Italienische Landschaft mit Brücke). Öl auf Leinwand. Um 1911. 50,5 x 65,5 cm. Gerahmt.

Nicht bei Pfefferkorn - Das Gemälde lag Herrn Dr. Matthias Esche, César Klein Archiv, Mölln, im Original vor und wurde von ihm als authentische Arbeit von César Klein bestätigt. - Provenienz: Privatsammlung Berlin. - Im Zuge einer restauratorischen Untersuchung im Sommer 2024 wurde unterhalb des Gemäldes "Adam und Eva" die ungerahmte Leinwand des vorliegenden, um 1911 entstandenen Bildes aufgefunden. Seine expressionistische Farb- und Formgebung mag den Vorbesitzer dazu bewegt haben, es unterhalb der traditioneller gehaltenen Arbeit zu verstecken, denn César Klein war 1933 das Lehramt an den Vereinigten Staatsschulen entzogen worden. Zudem wurden seine Bilder 1937 im Zuge der Aktion "Entartete Kunst" beschlagnahmt. - Auf neuem Keilrahmen montiert und gerahmt. Stellenweise leichte Farbverluste. Vereinzelte kleine Retuschen.

(Hamburg 1876 - 1954 Pansdorf bei Lübeck)

o.T. (Italienische Landschaft mit Brücke). Öl auf Leinwand. Um 1911. 50,5 x 65,5 cm. Gerahmt.

Nicht bei Pfefferkorn - Das Gemälde lag Herrn Dr. Matthias Esche, César Klein Archiv, Mölln, im Original vor und wurde von ihm als authentische Arbeit von César Klein bestätigt. - Provenienz: Privatsammlung Berlin. - Im Zuge einer restauratorischen Untersuchung im Sommer 2024 wurde unterhalb des Gemäldes "Adam und Eva" die ungerahmte Leinwand des vorliegenden, um 1911 entstandenen Bildes aufgefunden. Seine expressionistische Farb- und Formgebung mag den Vorbesitzer dazu bewegt haben, es unterhalb der traditioneller gehaltenen Arbeit zu verstecken, denn César Klein war 1933 das Lehramt an den Vereinigten Staatsschulen entzogen worden. Zudem wurden seine Bilder 1937 im Zuge der Aktion "Entartete Kunst" beschlagnahmt. - Auf neuem Keilrahmen montiert und gerahmt. Stellenweise leichte Farbverluste. Vereinzelte kleine Retuschen.

154

Knebel, Konrad

(Leipzig 1932 - 2025 Berlin)

Weißenseer Grundstück. Öl auf Leinwand. 1996. 55 x 70,3 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

Arendt 96/8 - Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben.

(Leipzig 1932 - 2025 Berlin)

Weißenseer Grundstück. Öl auf Leinwand. 1996. 55 x 70,3 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

Arendt 96/8 - Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben.

155

Knebel, Konrad

(Leipzig 1932 - 2025 Berlin)

Hagenauer Straße. Öl auf Leinwand. 1987. 69,8 x 73 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso auf dem Keilrahmen signiert, datiert u. betitelt.

Arendt 87/6 - Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben.

(Leipzig 1932 - 2025 Berlin)

Hagenauer Straße. Öl auf Leinwand. 1987. 69,8 x 73 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso auf dem Keilrahmen signiert, datiert u. betitelt.

Arendt 87/6 - Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben.

156

Köthe, Fritz

(1916 Berlin 2005)

B (Brigitte Bardot). Öl u. Tempera auf Leinwand. 1970. 60 x 50 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso signiert, datiert u. betitelt.

Zwerina 37_1970_Oel - Ohff S. 231.

(1916 Berlin 2005)

B (Brigitte Bardot). Öl u. Tempera auf Leinwand. 1970. 60 x 50 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso signiert, datiert u. betitelt.

Zwerina 37_1970_Oel - Ohff S. 231.

157

Köthe, Fritz

(1916 Berlin 2005)

Kicker. Öl u. Tempera auf Leinwand. 1971. 100 x 75 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso signiert, datiert u. betitelt.

Zwerina 21_1971_Oel - Ohff S. 232, Abb. 93 - Abgebildet in: Heinz Ohff/Wolfgang Sauré, Fritz Köthe. Das Malerische Werk 1963-1980, Köln 1979, Abb. 35.

(1916 Berlin 2005)

Kicker. Öl u. Tempera auf Leinwand. 1971. 100 x 75 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso signiert, datiert u. betitelt.

Zwerina 21_1971_Oel - Ohff S. 232, Abb. 93 - Abgebildet in: Heinz Ohff/Wolfgang Sauré, Fritz Köthe. Das Malerische Werk 1963-1980, Köln 1979, Abb. 35.