Katalog

Auktion 63

Alle Werke (309)

189

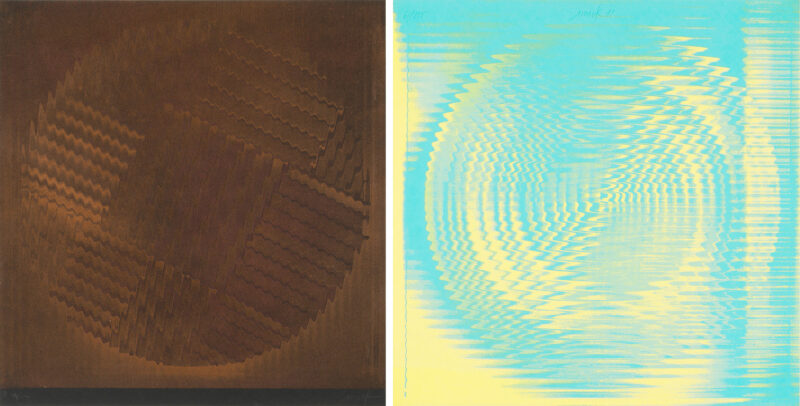

Mack, Heinz

(Lollar 1931 - lebt in Mönchengladbach)

Nacht-Sonne - Blauer Rotor. Zwei Blatt Farbsiebdrucke auf schwarzem bzw. weißem Karton. 1972. 46 x 45,8 (48 x 45,8) bzw. 59,8 x 60 cm (Darstellung u. Blatt). Jeweils im Passepartout freigestellt u. unter Glas gerahmt.

Jeweils signiert u. nummeriert "II 120/300" bzw. "61/100". Blatt 2 zusätzlich datiert (71).

Mack 103 bzw. 118.

(Lollar 1931 - lebt in Mönchengladbach)

Nacht-Sonne - Blauer Rotor. Zwei Blatt Farbsiebdrucke auf schwarzem bzw. weißem Karton. 1972. 46 x 45,8 (48 x 45,8) bzw. 59,8 x 60 cm (Darstellung u. Blatt). Jeweils im Passepartout freigestellt u. unter Glas gerahmt.

Jeweils signiert u. nummeriert "II 120/300" bzw. "61/100". Blatt 2 zusätzlich datiert (71).

Mack 103 bzw. 118.

190

Mangold, Josef

(1884 Köln 1937)

Blumenstilleben. Öl auf Holz. Um 1930. 41 x 31,5 cm. Gerahmt.

Signiert. Verso Stempel "Dr. Fr. Schoenfeld & Co., Düsseldorf / Malfarben u. Maltuchfabrik".

Provenienz: Sammlung Hanns Koerfer, Köln (verso Sammlerstempel), danach in Familienbesitz; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Randretuschen sowie minimales Craquelé.

(1884 Köln 1937)

Blumenstilleben. Öl auf Holz. Um 1930. 41 x 31,5 cm. Gerahmt.

Signiert. Verso Stempel "Dr. Fr. Schoenfeld & Co., Düsseldorf / Malfarben u. Maltuchfabrik".

Provenienz: Sammlung Hanns Koerfer, Köln (verso Sammlerstempel), danach in Familienbesitz; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Randretuschen sowie minimales Craquelé.

191

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Marionette. Öl auf Leinwand. 1979. 65 x 81 cm. Gerahmt.

Signiert.

Ausgestellt in: Marwan. Bagdad, Museum of Modern Art, 1980 (verso Etikett, Katalog ohne Abbildung). - Marwan Kassab-Bachi, bekannt unter dem Mononym Marwan, entwickelte in den 1960er bis 1980er Jahren eine unverwechselbare figurative Bildsprache, die sich zwischen expressiver Subjektivität und existenzieller Tiefe bewegt. Charakteristisch für Marwan ist das Gesicht als zentraler Ausdrucksort der Psyche. Neben seinem zentralen Thema der "Kopflandschaften" entwickelte der Künstler zwischen 1978 und 1983 seine Marionettenbilder. - Auch unser Gemälde von 1979 verdeutlicht eindrucksvoll Marwans Beschäftigung mit der Marionette als Projektionsfläche seelischer Zustände. Ihr Gesicht ist leicht fragmentiert und dennoch voller Spannung. Ihr Antlitz wirkt verzerrt und ist zugleich der Punkt, an dem sich das Auge des Betrachters festhält. Mit dieser aufgelösten Physiognomie gelingt es Marwan eine emotionale Intensität zu vermitteln, die parallel dazu in eine tiefe innere Versenkung führt. Für viele spiegeln diese fragilen, fremdbestimmt wirkenden Puppen existenzielle Erfahrungen des in Berlin lebenden syrischen Künstlers wider. Sie sehen darin Metaphern für Entwurzelung und Entfremdung im Exil. - Marwan war ein zentraler Akteur der sogenannten Berliner Schule der figurativen Malerei, hatte jedoch aufgrund seiner arabischen Wurzeln stets eine transkulturelle Perspektive. Seine Werke sind geprägt von einem tiefen Dialog zwischen westlicher Maltradition und arabischer Sensibilität. Besonders auffällig ist, dass seine Figuren und Gesichter sich aus der Farbe heraus entwickeln, nicht umgekehrt. Der Körper entsteht weniger durch zeichnerische Kontur als vielmehr durch das Zusammenspiel von Farbmassen, die sich übereinanderlegen, ineinanderfließen und an manchen Stellen regelrecht verflechten. Dabei herrscht eine intensive Farbdramaturgie: tiefe, dunkle Rot-, Orange- und Brauntöne wechseln sich ab mit aufbrechenden, teils grellen Farbflecken in Blau und Weiß. Diese Setzungen erzeugen Spannungen im Bildgefüge, alles bleibt in einem Zustand der Auflösung und Formwerdung zugleich. Fast könnte man von einer malerischen Psychologie sprechen: Die Farbe wird zur Trägerin innerer Zustände, zur Projektionsfläche von Schmerz, Verlorenheit und Fragilität. - Der Verzicht auf klassische Kompositionsprinzipien zugunsten eines prozesshaften, spontanen und nahezu eruptiv wirkenden Malgestus, der dennoch eine innere Geschlossenheit bewahrt, bewirkt, dass unsere Marionette nicht als dargestellte Figur, sondern wie aus der Farbe heraus geboren erscheint. In der dichten, körperhaften Malweise lösen sich die Grenzen zwischen Figur und Farbe auf, sodass der Bildgegenstand zu einem expressiven, fast abstrakten Bildzeichen wird, das wiederum Assoziationen an orientalische Landschaften weckt.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Marionette. Öl auf Leinwand. 1979. 65 x 81 cm. Gerahmt.

Signiert.

Ausgestellt in: Marwan. Bagdad, Museum of Modern Art, 1980 (verso Etikett, Katalog ohne Abbildung). - Marwan Kassab-Bachi, bekannt unter dem Mononym Marwan, entwickelte in den 1960er bis 1980er Jahren eine unverwechselbare figurative Bildsprache, die sich zwischen expressiver Subjektivität und existenzieller Tiefe bewegt. Charakteristisch für Marwan ist das Gesicht als zentraler Ausdrucksort der Psyche. Neben seinem zentralen Thema der "Kopflandschaften" entwickelte der Künstler zwischen 1978 und 1983 seine Marionettenbilder. - Auch unser Gemälde von 1979 verdeutlicht eindrucksvoll Marwans Beschäftigung mit der Marionette als Projektionsfläche seelischer Zustände. Ihr Gesicht ist leicht fragmentiert und dennoch voller Spannung. Ihr Antlitz wirkt verzerrt und ist zugleich der Punkt, an dem sich das Auge des Betrachters festhält. Mit dieser aufgelösten Physiognomie gelingt es Marwan eine emotionale Intensität zu vermitteln, die parallel dazu in eine tiefe innere Versenkung führt. Für viele spiegeln diese fragilen, fremdbestimmt wirkenden Puppen existenzielle Erfahrungen des in Berlin lebenden syrischen Künstlers wider. Sie sehen darin Metaphern für Entwurzelung und Entfremdung im Exil. - Marwan war ein zentraler Akteur der sogenannten Berliner Schule der figurativen Malerei, hatte jedoch aufgrund seiner arabischen Wurzeln stets eine transkulturelle Perspektive. Seine Werke sind geprägt von einem tiefen Dialog zwischen westlicher Maltradition und arabischer Sensibilität. Besonders auffällig ist, dass seine Figuren und Gesichter sich aus der Farbe heraus entwickeln, nicht umgekehrt. Der Körper entsteht weniger durch zeichnerische Kontur als vielmehr durch das Zusammenspiel von Farbmassen, die sich übereinanderlegen, ineinanderfließen und an manchen Stellen regelrecht verflechten. Dabei herrscht eine intensive Farbdramaturgie: tiefe, dunkle Rot-, Orange- und Brauntöne wechseln sich ab mit aufbrechenden, teils grellen Farbflecken in Blau und Weiß. Diese Setzungen erzeugen Spannungen im Bildgefüge, alles bleibt in einem Zustand der Auflösung und Formwerdung zugleich. Fast könnte man von einer malerischen Psychologie sprechen: Die Farbe wird zur Trägerin innerer Zustände, zur Projektionsfläche von Schmerz, Verlorenheit und Fragilität. - Der Verzicht auf klassische Kompositionsprinzipien zugunsten eines prozesshaften, spontanen und nahezu eruptiv wirkenden Malgestus, der dennoch eine innere Geschlossenheit bewahrt, bewirkt, dass unsere Marionette nicht als dargestellte Figur, sondern wie aus der Farbe heraus geboren erscheint. In der dichten, körperhaften Malweise lösen sich die Grenzen zwischen Figur und Farbe auf, sodass der Bildgegenstand zu einem expressiven, fast abstrakten Bildzeichen wird, das wiederum Assoziationen an orientalische Landschaften weckt.

192

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Tee, Apfel und Brot. Aquarell über Bleistift auf Büttenkarton. 1982. 24,8 x 29,5 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (2.12.82), betitelt u. mit Widmung versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Tee, Apfel und Brot. Aquarell über Bleistift auf Büttenkarton. 1982. 24,8 x 29,5 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (2.12.82), betitelt u. mit Widmung versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen.

193

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Früchtestilleben). Öl auf Leinwand. 1977. 38 x 55 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Früchtestilleben). Öl auf Leinwand. 1977. 38 x 55 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

194

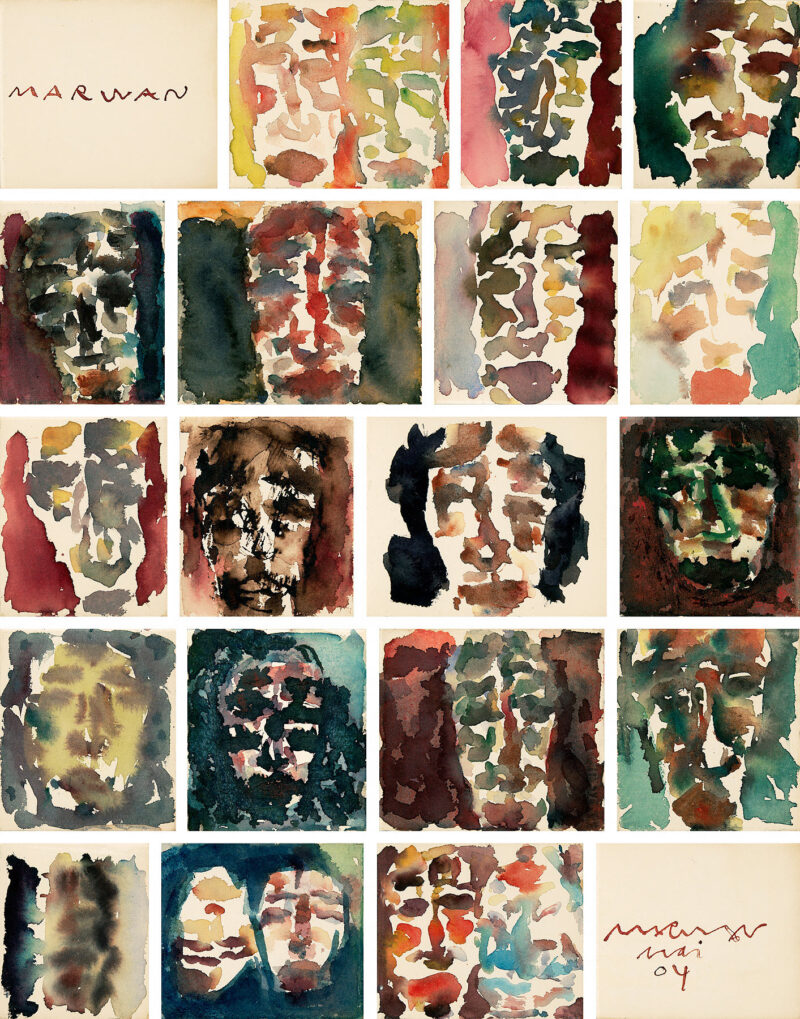

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Köpfe. Kleines Künstlerbuch. 22 Blatt mit 18 Aquarellen, einem Titelblatt u. einer Signaturseite auf Büttenkarton. 2004. In Halbleineneinband. 7,8 x 9,7 cm.

Eine Seite signiert u. datiert (Mai 04).

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen, überreicht am 25-11-04 (Zettel beiliegend).

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Köpfe. Kleines Künstlerbuch. 22 Blatt mit 18 Aquarellen, einem Titelblatt u. einer Signaturseite auf Büttenkarton. 2004. In Halbleineneinband. 7,8 x 9,7 cm.

Eine Seite signiert u. datiert (Mai 04).

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen, überreicht am 25-11-04 (Zettel beiliegend).

195

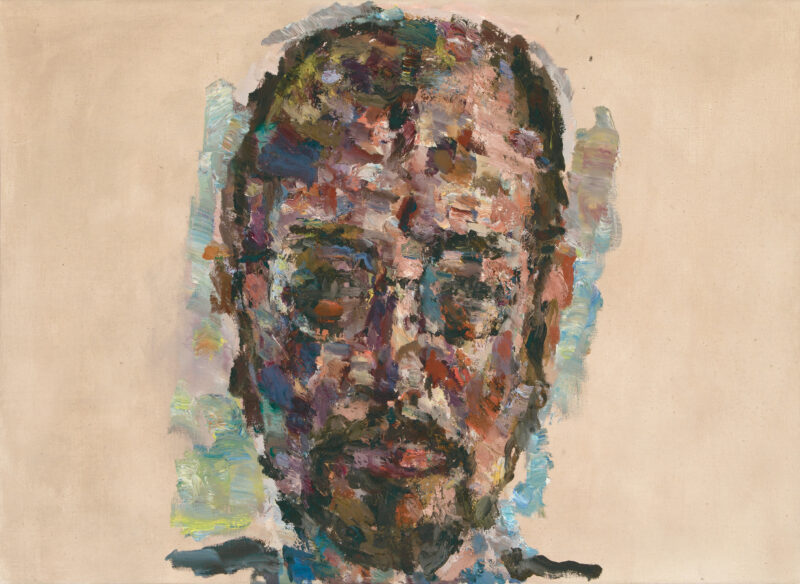

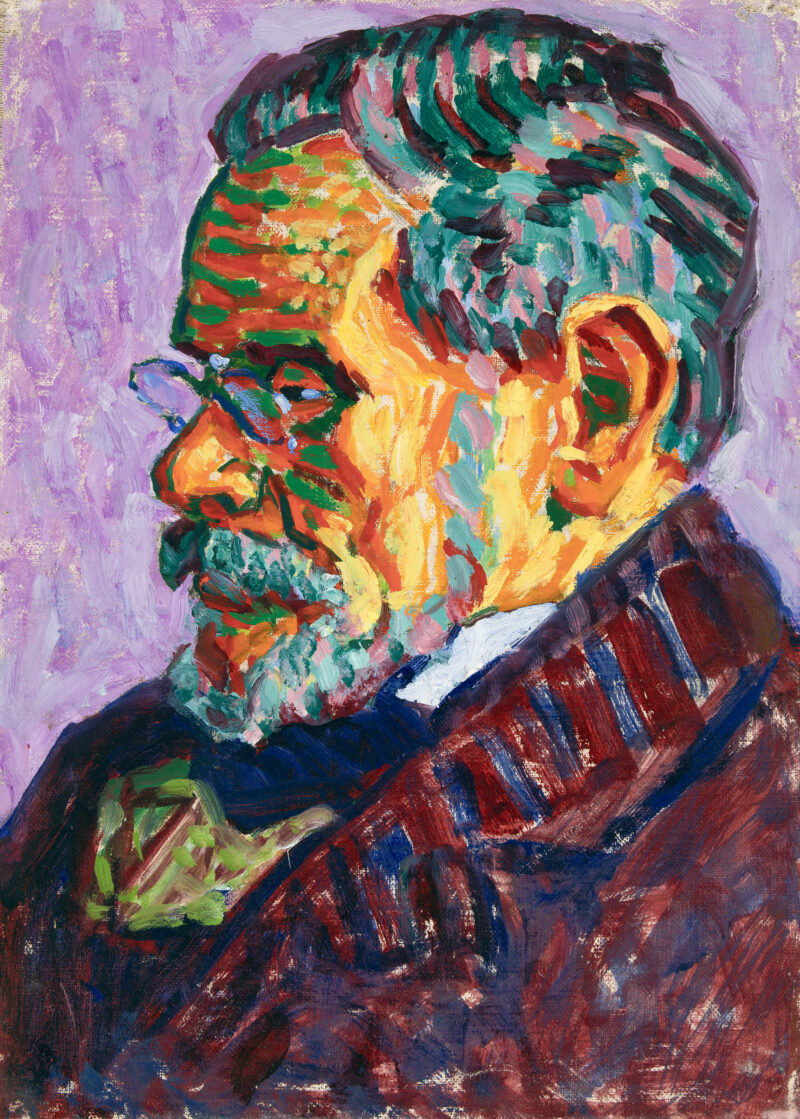

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Porträt Merkert (2. Fassung). Öl auf Leinwand. 1996-98. 73 x 100 cm. Gerahmt.

Verso signiert, dreifach datiert (96-97, 27-11-98, 23-12-98) u. mit Widmung versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Ausgestellt und abgebildet in: Marwan. Beirut, New Waterfront Exhibition Center, 2005, S. 21.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Porträt Merkert (2. Fassung). Öl auf Leinwand. 1996-98. 73 x 100 cm. Gerahmt.

Verso signiert, dreifach datiert (96-97, 27-11-98, 23-12-98) u. mit Widmung versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Ausgestellt und abgebildet in: Marwan. Beirut, New Waterfront Exhibition Center, 2005, S. 21.

196

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Köpfe). Drei kleine Gemälde, davon zwei beidseitig bemalt. Öl auf Holz. Um 2001. 5 x 7,5 bzw. 11 x 8,3 cm. Jeweils im Künstlerrahmen.

Ein Werk verso signiert, datiert (12-10-01) u. mit Widmung versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Köpfe). Drei kleine Gemälde, davon zwei beidseitig bemalt. Öl auf Holz. Um 2001. 5 x 7,5 bzw. 11 x 8,3 cm. Jeweils im Künstlerrahmen.

Ein Werk verso signiert, datiert (12-10-01) u. mit Widmung versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen.

197

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Kopf). Aquarell über schwarzer Kreide auf Bütten. 1985. 58 x 45,7 cm. Unter Glas gerahmt.

Recto u. verso signiert u. datiert. Verso zusätzlich mit Widmung vom 16.12.1985 versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Insgesamt leicht gebräunt. Technikbedingt minimal gewellt.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Kopf). Aquarell über schwarzer Kreide auf Bütten. 1985. 58 x 45,7 cm. Unter Glas gerahmt.

Recto u. verso signiert u. datiert. Verso zusätzlich mit Widmung vom 16.12.1985 versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Insgesamt leicht gebräunt. Technikbedingt minimal gewellt.

198

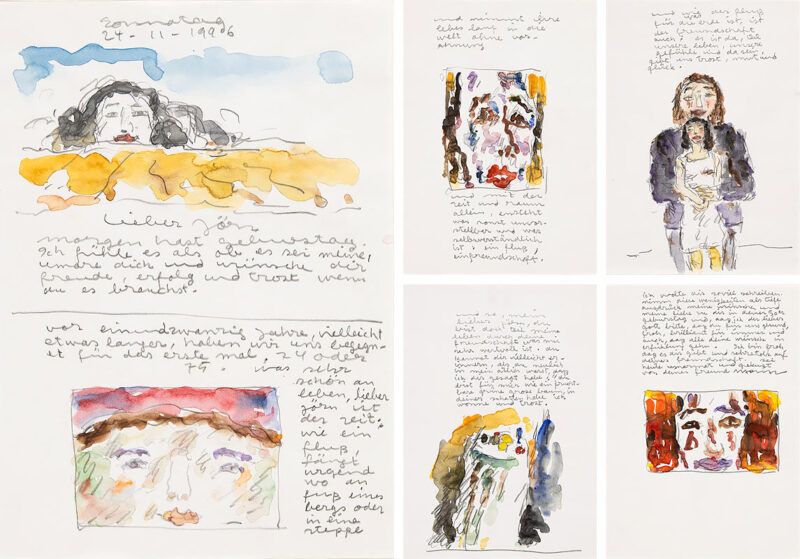

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Brief des Künstlers an Jörn Merkert. Fünf Blatt. Aquarell u. Bleistift sowie handschriftlicher Text auf Papier. 1996. 29,7 x 21 cm.

Blatt 1 datiert (Sonntag, 24-11-1996), Blatt 5 signiert.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Brief des Künstlers an Jörn Merkert. Fünf Blatt. Aquarell u. Bleistift sowie handschriftlicher Text auf Papier. 1996. 29,7 x 21 cm.

Blatt 1 datiert (Sonntag, 24-11-1996), Blatt 5 signiert.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen.

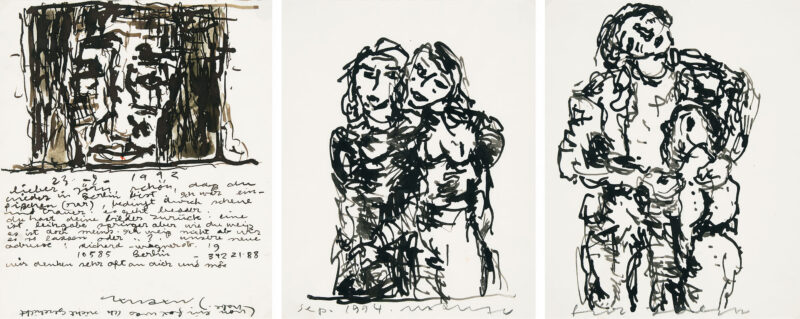

199

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Kopf mit Brief - Liebespaar - Mann mit Kind). Drei Blatt Tuschpinselzeichnungen, davon eine aquarelliert, auf Papier. 1992-95. Jeweils 25,3 x 21,2 cm u. unter Glas gerahmt.

Jeweils, teils verso, signiert u. datiert. Blatt 3 mit Widmung versehen.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Kopf mit Brief - Liebespaar - Mann mit Kind). Drei Blatt Tuschpinselzeichnungen, davon eine aquarelliert, auf Papier. 1992-95. Jeweils 25,3 x 21,2 cm u. unter Glas gerahmt.

Jeweils, teils verso, signiert u. datiert. Blatt 3 mit Widmung versehen.

200

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Drei Köpfe). Aquarell über Bleistift auf Büttenkarton. 1990. 27,5 x 54 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Verso signiert u. datiert (22-12-90).

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Mit zwei vertikalen Falzspuren.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Drei Köpfe). Aquarell über Bleistift auf Büttenkarton. 1990. 27,5 x 54 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Verso signiert u. datiert (22-12-90).

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Mit zwei vertikalen Falzspuren.

201

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Figur mit Decke). Öl über Lithographie auf leichtem chamoisfarbenen Karton. 1970. 49 x 33,2 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Vom Künstler eigenhändig überarbeitete Original-Lithographie, deren Nummerierung "27/29" sich auf die ursprünglich zweiteilige größere Grafik vor der Übermalung bezieht (vgl. Jörn Merkert, Marwan. Ein syrischer Maler in Berlin. Werke in der Sammlung der Berlinischen Galerie, Berlin 2001, Katalog-Nr. 109). - Die rechte untere Ecke mit einer kleinen Knickspur.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Figur mit Decke). Öl über Lithographie auf leichtem chamoisfarbenen Karton. 1970. 49 x 33,2 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Vom Künstler eigenhändig überarbeitete Original-Lithographie, deren Nummerierung "27/29" sich auf die ursprünglich zweiteilige größere Grafik vor der Übermalung bezieht (vgl. Jörn Merkert, Marwan. Ein syrischer Maler in Berlin. Werke in der Sammlung der Berlinischen Galerie, Berlin 2001, Katalog-Nr. 109). - Die rechte untere Ecke mit einer kleinen Knickspur.

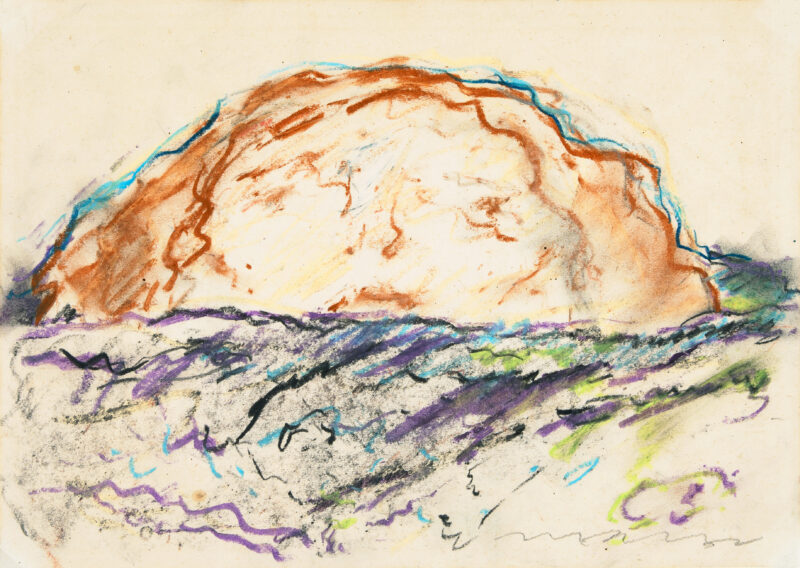

202

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Kopf im Bett). Ölkreide u. Pastell auf Papier. Um 1972. 21,3 x 29,7 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Insgesamt leicht gebräunt.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

o.T. (Kopf im Bett). Ölkreide u. Pastell auf Papier. Um 1972. 21,3 x 29,7 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Insgesamt leicht gebräunt.

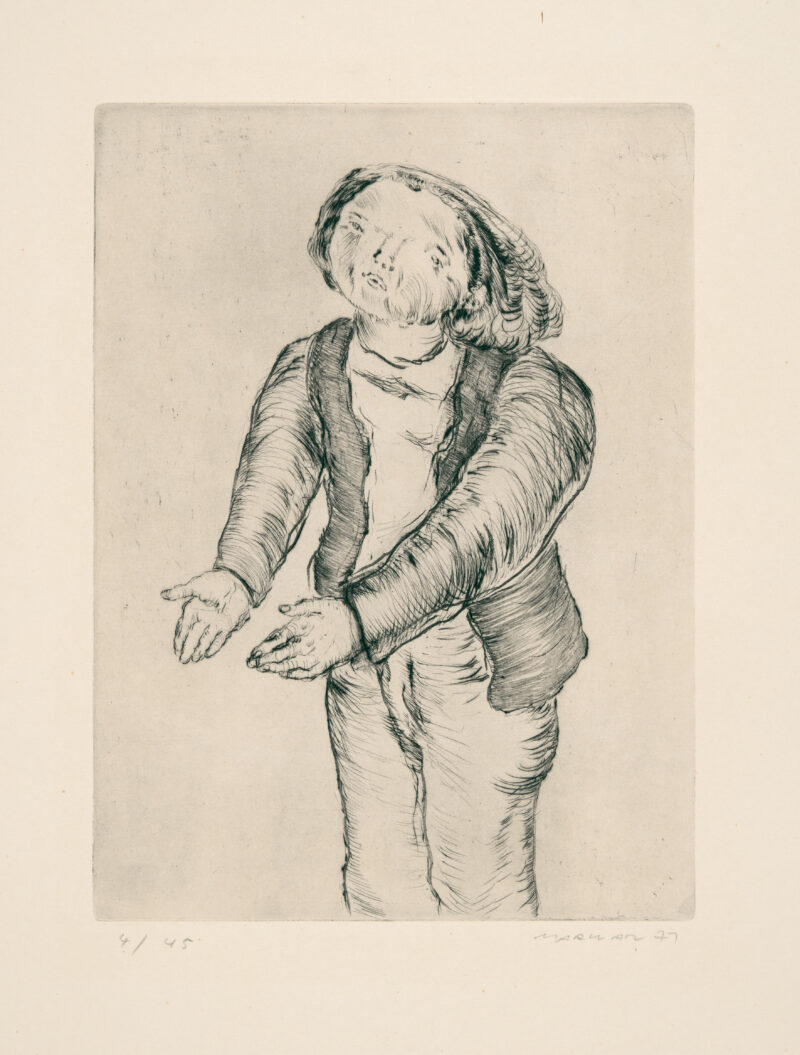

203

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Junge mit ausgestreckten Armen. Radierung auf chamoisfarbenem Vélin. 1971. 32,5 x 23,9 (59,6 x 48,7) cm.

Signiert, datiert u. nummeriert "4/45".

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Vgl. Jörn Merkert, Marwan. Ein syrischer Maler in Berlin. Werke in der Sammlung der Berlinischen Galerie, Berlin 2001, Katalog-Nr. 115, S. 155. - Lagerspuren.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Junge mit ausgestreckten Armen. Radierung auf chamoisfarbenem Vélin. 1971. 32,5 x 23,9 (59,6 x 48,7) cm.

Signiert, datiert u. nummeriert "4/45".

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Vgl. Jörn Merkert, Marwan. Ein syrischer Maler in Berlin. Werke in der Sammlung der Berlinischen Galerie, Berlin 2001, Katalog-Nr. 115, S. 155. - Lagerspuren.

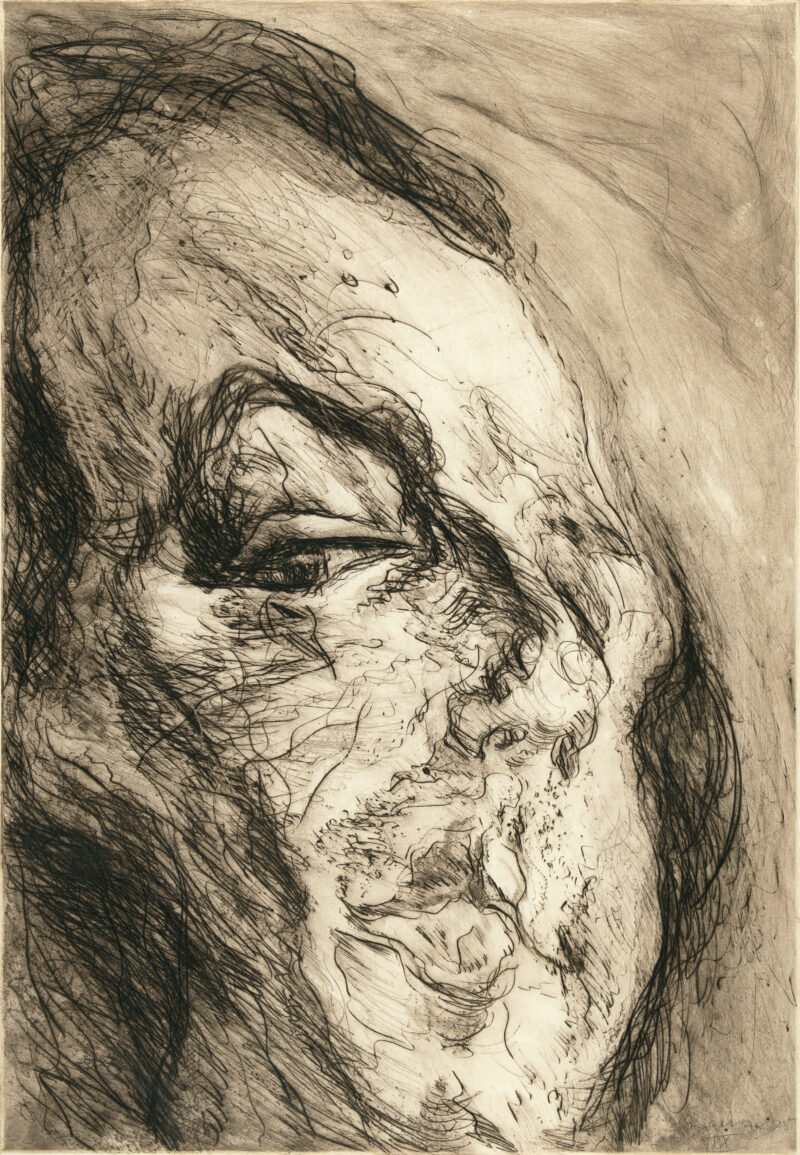

204

Marwan

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Kopf. Radierung auf Büttenkarton. 1975. 99,5 x 69,2 cm (Darstellung u. Blatt). Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. nummeriert "IIX".

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Vgl. Jörn Merkert, Marwan. Ein syrischer Maler in Berlin. Werke in der Sammlung der Berlinischen Galerie, Berlin 2001, Katalog-Nr. 150, S. 126.

(Damaskus 1934 - 2016 Berlin)

Kopf. Radierung auf Büttenkarton. 1975. 99,5 x 69,2 cm (Darstellung u. Blatt). Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. nummeriert "IIX".

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Vgl. Jörn Merkert, Marwan. Ein syrischer Maler in Berlin. Werke in der Sammlung der Berlinischen Galerie, Berlin 2001, Katalog-Nr. 150, S. 126.

205

Marcks, Gerhard

(Berlin 1889 - 1981 Burgbrohl)

Soldanelle. Bronze mit goldbrauner Patina. 1945/50. 57 x 70 x 40 cm.

Auf der Plinthe monogrammiert. Mit dem Gießerstempel "Rich. Barth Bln. Mariendorf".

Rudloff 461.

(Berlin 1889 - 1981 Burgbrohl)

Soldanelle. Bronze mit goldbrauner Patina. 1945/50. 57 x 70 x 40 cm.

Auf der Plinthe monogrammiert. Mit dem Gießerstempel "Rich. Barth Bln. Mariendorf".

Rudloff 461.

206

Massias, Georg

(1906 - gefallen um 1945)

Selbstbildnis vor Vogelkäfig. Öl auf Pressholz. Um 1936-40. 54,7 x 39 cm. Gerahmt.

Signiert. Auf einem Etikett signiert, handschriftlich betitelt u. mit der Adresse des Künstlers versehen (beigegeben).

In dunklem Anzug mit Fliege, konzentriert und nachdenklich zugleich, zeigt sich der Künstler vor einem schlichten weiß lackierten Vogelkäfig. Es ist, als führe er ein Zwiegespräch mit seinem Ziervogel, ein farbenprächtiger Reisfink, dessen Haltung unmissverständlich erkennen lässt, dass dieser nicht die Absicht hat, die gewonnene Freiheit aufzugeben und in den Käfig zurückzukehren. - Angesichts der Jahre 1935 bis 1940, in denen das NS-Regime seine Macht festigte und das gesellschaftliche Leben Schritt für Schritt gleichschaltete, gewinnt diese Szenerie eine stille, aber eindringliche Symbolkraft. Der Blick des Malers ist nicht - wie meist bei Künstlerselbstbildnissen - auf den Betrachter gerichtet, sondern ruht auf seinem Vogel, der zur Allegorie des freien Geistes wird, der sich nicht beugen will. - Diese Spannung setzt sich fort in einem leicht zu übersehenden Detail. So spiegeln sich in den feinen Brillengläsern des Künstlers deutlich erkennbar Fassaden von Häusern wider. Es sind städtische Wände, vermutlich Berliner Mietshäuser, wie sie das Lebensumfeld der 1930er Jahre prägten. Gleichsam als Gegenbild zum Innenraum, dessen Abgeriegeltheit sich in der geschlossenen Tür und dem im Schloss steckenden Schlüssel subtil verdichtet, stehen sie für das "Draußen" - das Sichtbare und doch wohl ungreifbar Entfernte. - Über den Künstler Georg Massias ist leider so gut wie nichts bekannt. Geboren am 18.10.1906 und wohl im Zweiten Weltkrieg gefallen, belegen Einschreibeverzeichnisse vom Wintersemester 1923/24 bis zum Sommersemester 1929 sein Studium an den Vereinigten Staatsschulen für Freie und Angewandte Kunst in Berlin in der Klasse von Emil Orlik. Ein dem Gemälde beigefügtes handschriftliches Etikett verrät, dass Massias im Stadtteil Prenzlauer Berg, Bötzowstraße 54, wohnte, in der Zwischenkriegszeit Heimat zahlreicher Intellektueller und Künstler. Kleidung und Brille deuten auf eine kultivierte Persönlichkeit hin. Das dunkelbraune, wenn auch leicht gelichtete Haar sowie das glatte, faltenfreie Gesicht sprechen für ein Lebensalter zwischen 30 und 35 Jahren. Daraus lässt sich schließen, dass Georg Massias das vorliegende "Selbstbildnis vor Vogelkäfig" vermutlich zwischen 1936 und 1940 geschaffen hat. - Die nahezu emailartige Malweise, die distanzierte, objekthafte Beobachtung der Gegenstände sowie die akkurate, bis ins kleinste Detail ausgeführte Darstellung verorten das Werk stilistisch eindeutig im Umfeld der Neuen Sachlichkeit. In seiner formalen Strenge, psychologischen Geschlossenheit und symbolischen Tiefendimension stellt es ein bemerkenswertes Beispiel für das Künstlerselbstbildnis im Deutschland der 1930er Jahre dar und ist zugleich rares Zeugnis eines bislang kaum dokumentierten Einzelgängers innerhalb dieser Strömung. - Vereinzelte kleine Farbverluste. Minimales Craquelé.

(1906 - gefallen um 1945)

Selbstbildnis vor Vogelkäfig. Öl auf Pressholz. Um 1936-40. 54,7 x 39 cm. Gerahmt.

Signiert. Auf einem Etikett signiert, handschriftlich betitelt u. mit der Adresse des Künstlers versehen (beigegeben).

In dunklem Anzug mit Fliege, konzentriert und nachdenklich zugleich, zeigt sich der Künstler vor einem schlichten weiß lackierten Vogelkäfig. Es ist, als führe er ein Zwiegespräch mit seinem Ziervogel, ein farbenprächtiger Reisfink, dessen Haltung unmissverständlich erkennen lässt, dass dieser nicht die Absicht hat, die gewonnene Freiheit aufzugeben und in den Käfig zurückzukehren. - Angesichts der Jahre 1935 bis 1940, in denen das NS-Regime seine Macht festigte und das gesellschaftliche Leben Schritt für Schritt gleichschaltete, gewinnt diese Szenerie eine stille, aber eindringliche Symbolkraft. Der Blick des Malers ist nicht - wie meist bei Künstlerselbstbildnissen - auf den Betrachter gerichtet, sondern ruht auf seinem Vogel, der zur Allegorie des freien Geistes wird, der sich nicht beugen will. - Diese Spannung setzt sich fort in einem leicht zu übersehenden Detail. So spiegeln sich in den feinen Brillengläsern des Künstlers deutlich erkennbar Fassaden von Häusern wider. Es sind städtische Wände, vermutlich Berliner Mietshäuser, wie sie das Lebensumfeld der 1930er Jahre prägten. Gleichsam als Gegenbild zum Innenraum, dessen Abgeriegeltheit sich in der geschlossenen Tür und dem im Schloss steckenden Schlüssel subtil verdichtet, stehen sie für das "Draußen" - das Sichtbare und doch wohl ungreifbar Entfernte. - Über den Künstler Georg Massias ist leider so gut wie nichts bekannt. Geboren am 18.10.1906 und wohl im Zweiten Weltkrieg gefallen, belegen Einschreibeverzeichnisse vom Wintersemester 1923/24 bis zum Sommersemester 1929 sein Studium an den Vereinigten Staatsschulen für Freie und Angewandte Kunst in Berlin in der Klasse von Emil Orlik. Ein dem Gemälde beigefügtes handschriftliches Etikett verrät, dass Massias im Stadtteil Prenzlauer Berg, Bötzowstraße 54, wohnte, in der Zwischenkriegszeit Heimat zahlreicher Intellektueller und Künstler. Kleidung und Brille deuten auf eine kultivierte Persönlichkeit hin. Das dunkelbraune, wenn auch leicht gelichtete Haar sowie das glatte, faltenfreie Gesicht sprechen für ein Lebensalter zwischen 30 und 35 Jahren. Daraus lässt sich schließen, dass Georg Massias das vorliegende "Selbstbildnis vor Vogelkäfig" vermutlich zwischen 1936 und 1940 geschaffen hat. - Die nahezu emailartige Malweise, die distanzierte, objekthafte Beobachtung der Gegenstände sowie die akkurate, bis ins kleinste Detail ausgeführte Darstellung verorten das Werk stilistisch eindeutig im Umfeld der Neuen Sachlichkeit. In seiner formalen Strenge, psychologischen Geschlossenheit und symbolischen Tiefendimension stellt es ein bemerkenswertes Beispiel für das Künstlerselbstbildnis im Deutschland der 1930er Jahre dar und ist zugleich rares Zeugnis eines bislang kaum dokumentierten Einzelgängers innerhalb dieser Strömung. - Vereinzelte kleine Farbverluste. Minimales Craquelé.

207

Matschinsky-Denninghoff, Brigitte und Martin

(1923 Berlin 2011 bzw. Grötzingen 1921 - 2020 Berlin)

Garten 2. Messing u. Zinn. 1994. 60 x 22 x 19 cm. Auf Steinsockel (12 x 12 x 2,5 cm).

Auf der Standfläche monogrammiert, datiert u. auf einem Etikett betitelt.

Nicht mehr bei Schwarz - Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen.

(1923 Berlin 2011 bzw. Grötzingen 1921 - 2020 Berlin)

Garten 2. Messing u. Zinn. 1994. 60 x 22 x 19 cm. Auf Steinsockel (12 x 12 x 2,5 cm).

Auf der Standfläche monogrammiert, datiert u. auf einem Etikett betitelt.

Nicht mehr bei Schwarz - Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen.

208

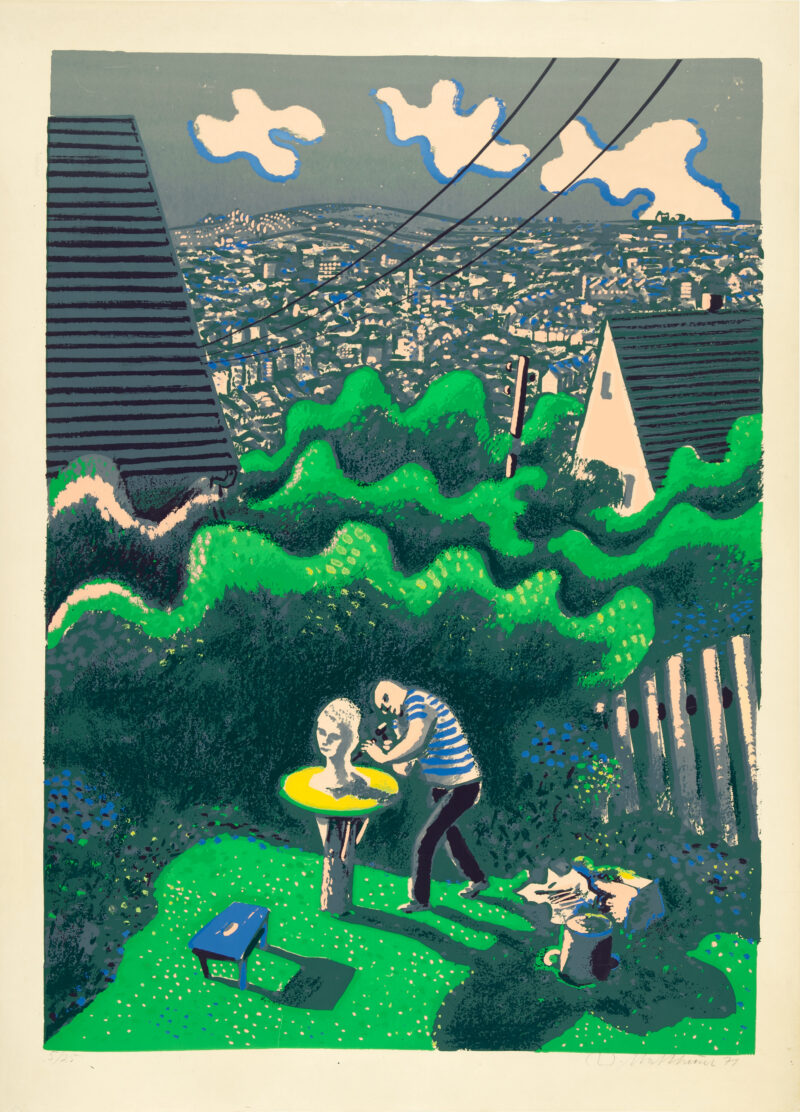

Mattheuer, Wolfgang

(Reichenbach 1927 - 2004 Leipzig)

Der Bildhauer. Farbsiebdruck auf gelblichem Karton. 1971. 67,2 x 48,5 (75 x 54,4) cm.

Signiert, datiert u. nummeriert "5/25".

Koch/Arendt 181 - Lagerspuren. Die untere linke Ecke mit einer kleinen fachmännisch hinterlegten Läsur.

(Reichenbach 1927 - 2004 Leipzig)

Der Bildhauer. Farbsiebdruck auf gelblichem Karton. 1971. 67,2 x 48,5 (75 x 54,4) cm.

Signiert, datiert u. nummeriert "5/25".

Koch/Arendt 181 - Lagerspuren. Die untere linke Ecke mit einer kleinen fachmännisch hinterlegten Läsur.

209

Menzel, Adolph von

(Breslau 1815 - 1905 Berlin)

o.T. (Gewandstudie). Farbige u. schwarze Kreide auf braunem Karton. 23,3 x 9 cm, im Passepartout freigestellt.

Verso Nachlaßstempel des Künstlers.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Die Blattränder mit vereinzelten Löchlein von Reißzwecken. Fixiert.

(Breslau 1815 - 1905 Berlin)

o.T. (Gewandstudie). Farbige u. schwarze Kreide auf braunem Karton. 23,3 x 9 cm, im Passepartout freigestellt.

Verso Nachlaßstempel des Künstlers.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Die Blattränder mit vereinzelten Löchlein von Reißzwecken. Fixiert.

210

Metzkes, Robert

(Pirna 1954 - lebt in Berlin)

Serenade. Terracotta, farbig engobiert. 2017. 26,5 x 25 x 15 cm.

Auf der Rückseite monogrammiert, datiert u. nummeriert "IV/VIII".

(Pirna 1954 - lebt in Berlin)

Serenade. Terracotta, farbig engobiert. 2017. 26,5 x 25 x 15 cm.

Auf der Rückseite monogrammiert, datiert u. nummeriert "IV/VIII".

211

Metzkes, Harald

(Bautzen 1929 - lebt in Wegendorf bei Berlin)

Mädchen im Schlafzimmer. Öl auf Leinwand. 1982. 40,5 x 50,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

(Bautzen 1929 - lebt in Wegendorf bei Berlin)

Mädchen im Schlafzimmer. Öl auf Leinwand. 1982. 40,5 x 50,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

212

Metzkes, Harald

(Bautzen 1929 - lebt in Wegendorf bei Berlin)

o.T. (Sitzender weiblicher Akt). Öl auf Leinwand. 1980. 70,5 x 60,5 cm. Gerahmt.

Recto u. verso signiert u. datiert.

(Bautzen 1929 - lebt in Wegendorf bei Berlin)

o.T. (Sitzender weiblicher Akt). Öl auf Leinwand. 1980. 70,5 x 60,5 cm. Gerahmt.

Recto u. verso signiert u. datiert.

213

Metzinger, Jean

(Nantes 1883 - 1956 Paris)

Nature morte. Öl auf Leinwand. 1946. 46 x 55,5 cm. Gerahmt.

Signiert.

Mittelmann AM-46-003 - Mit einer Authentizitätsbestätigung von Alexander Mittelmann vom 17. Dezember 2020. - Provenienz: Galerie Rive Gauche, Paris; Niveau Gallery, New York; Sammlung Lee Ault, New York; Sammlung Theodore Schempp, New York; 1962 Privatsammlung; 1980 Sammlung John L. Strauss (durch Erbfolge); James Goodman Gallery, New York; Privatsammlung Kanada; Privatsammlung; seit 2010 Privatsammlung Baden-Württemberg. - Ausgestellt in: Jean Metzinger. Un Maître du Cubisme. Paris, Galerie Rive Gauche, 1951; University of Chicago, The David and Alfred Smart Gallery, 1980 (verso Ausstellungsetikett). - Jean Metzinger, Mitbegründer des Kubismus und Theoretiker der Bewegung, blieb zeitlebens dem analytischen Blick auf die Dinge verpflichtet. In unserem Stilleben wird die Welt nicht dargestellt, sondern neu gebaut - als geistige Konstruktion aus Farbe, Fläche und Form. Das Bild steht somit exemplarisch für den Weg, den Metzinger nach dem Ersten Weltkrieg einschlug: eine Rückbesinnung auf das Klassische, ohne die ihm innewohnende radikale Freiheit der Moderne preiszugeben. - Typisch für Metzinger ist der kontrollierte Umgang mit Farbe: Erdige Rot- und Brauntöne, kontrastiert durch scharf gesetztes Schwarz, werden ergänzt durch lebendiges Grün und leuchtendes Gelb. Auf den ersten Blick zeigt das Stilleben eine klassische Anordnung: Früchte, eine Karaffe, Gläser, ein Korb. Doch Metzinger zerlegt die Gegenstände in flächige, geometrisch gefasste Formen, die sich zu einer rhythmischen, beinahe musikalischen Komposition zusammenzufügen scheinen und so ihre stoffliche Schwere zugunsten einer fast tänzerischen Dynamik innerhalb des Bildraums verlieren. Dadurch erhebt Metzinger das Stilleben nicht nur zum Sinnbild einer formalen Neudefinition der Wirklichkeit, sondern auch zu einem stillen Triumph des Geistes über das bloß Sichtbare - durchdacht, harmonisch und zeitlos modern. - Die Leinwand doubliert. Craquelé.

(Nantes 1883 - 1956 Paris)

Nature morte. Öl auf Leinwand. 1946. 46 x 55,5 cm. Gerahmt.

Signiert.

Mittelmann AM-46-003 - Mit einer Authentizitätsbestätigung von Alexander Mittelmann vom 17. Dezember 2020. - Provenienz: Galerie Rive Gauche, Paris; Niveau Gallery, New York; Sammlung Lee Ault, New York; Sammlung Theodore Schempp, New York; 1962 Privatsammlung; 1980 Sammlung John L. Strauss (durch Erbfolge); James Goodman Gallery, New York; Privatsammlung Kanada; Privatsammlung; seit 2010 Privatsammlung Baden-Württemberg. - Ausgestellt in: Jean Metzinger. Un Maître du Cubisme. Paris, Galerie Rive Gauche, 1951; University of Chicago, The David and Alfred Smart Gallery, 1980 (verso Ausstellungsetikett). - Jean Metzinger, Mitbegründer des Kubismus und Theoretiker der Bewegung, blieb zeitlebens dem analytischen Blick auf die Dinge verpflichtet. In unserem Stilleben wird die Welt nicht dargestellt, sondern neu gebaut - als geistige Konstruktion aus Farbe, Fläche und Form. Das Bild steht somit exemplarisch für den Weg, den Metzinger nach dem Ersten Weltkrieg einschlug: eine Rückbesinnung auf das Klassische, ohne die ihm innewohnende radikale Freiheit der Moderne preiszugeben. - Typisch für Metzinger ist der kontrollierte Umgang mit Farbe: Erdige Rot- und Brauntöne, kontrastiert durch scharf gesetztes Schwarz, werden ergänzt durch lebendiges Grün und leuchtendes Gelb. Auf den ersten Blick zeigt das Stilleben eine klassische Anordnung: Früchte, eine Karaffe, Gläser, ein Korb. Doch Metzinger zerlegt die Gegenstände in flächige, geometrisch gefasste Formen, die sich zu einer rhythmischen, beinahe musikalischen Komposition zusammenzufügen scheinen und so ihre stoffliche Schwere zugunsten einer fast tänzerischen Dynamik innerhalb des Bildraums verlieren. Dadurch erhebt Metzinger das Stilleben nicht nur zum Sinnbild einer formalen Neudefinition der Wirklichkeit, sondern auch zu einem stillen Triumph des Geistes über das bloß Sichtbare - durchdacht, harmonisch und zeitlos modern. - Die Leinwand doubliert. Craquelé.

214

Michaelson, Hans

(Hettstedt 1872 - 1954 Guayaquil, Ecuador)

o.T. (Papageientulpen). Öl auf Leinwand. Um 1914. 65 x 45,5 cm. Gerahmt.

Verso Nachlaßstempel.

Ausgestellt und abgebildet in: Hans Michaelson. Gemälde, Zeichnungen. Bietigheim-Bissingen, Galerie Bayer, 2008, S. 62. - Leichtes Craquelé.

(Hettstedt 1872 - 1954 Guayaquil, Ecuador)

o.T. (Papageientulpen). Öl auf Leinwand. Um 1914. 65 x 45,5 cm. Gerahmt.

Verso Nachlaßstempel.

Ausgestellt und abgebildet in: Hans Michaelson. Gemälde, Zeichnungen. Bietigheim-Bissingen, Galerie Bayer, 2008, S. 62. - Leichtes Craquelé.

215

Michaelson, Hans

(Hettstedt 1872 - 1954 Guayaquil, Ecuador)

Männerbildnis. Öl auf Leinwand. Um 1913. 38 x 28 cm. Gerahmt.

Verso Nachlaßstempel.

Ausgestellt in: Hans Michaelson. Berlin, Dr. Irene Lehr Kunsthandel, 2008, Katalog-Nr. 21 sowie ausgestellt und abgebildet in: Hans Michaelson. Gemälde, Zeichnungen. Bietigheim-Bissingen, Galerie Bayer, 2008, S. 79. - Minimales Craquelé.

(Hettstedt 1872 - 1954 Guayaquil, Ecuador)

Männerbildnis. Öl auf Leinwand. Um 1913. 38 x 28 cm. Gerahmt.

Verso Nachlaßstempel.

Ausgestellt in: Hans Michaelson. Berlin, Dr. Irene Lehr Kunsthandel, 2008, Katalog-Nr. 21 sowie ausgestellt und abgebildet in: Hans Michaelson. Gemälde, Zeichnungen. Bietigheim-Bissingen, Galerie Bayer, 2008, S. 79. - Minimales Craquelé.

216

Middendorf, Helmut

(Dinklage 1953 - lebt in Berlin u. Athen)

Melancholie. Gouache auf leichtem Karton. 1982/83. 140 x 109 cm. Unter Glas gerahmt.

Zweifach signiert u. datiert (82 bzw. 83) sowie betitelt.

Die Blattkanten mit Löchlein von Reißzwecken sowie zwei kleinen Einrissen.

(Dinklage 1953 - lebt in Berlin u. Athen)

Melancholie. Gouache auf leichtem Karton. 1982/83. 140 x 109 cm. Unter Glas gerahmt.

Zweifach signiert u. datiert (82 bzw. 83) sowie betitelt.

Die Blattkanten mit Löchlein von Reißzwecken sowie zwei kleinen Einrissen.

217

Morgner, Michael

(Chemnitz 1942 - lebt in Einsiedel)

Schreitender. Tuschlavage u. Asphaltlack mit Schablone u. Prägung auf Büttenkarton. 1994. 122,5 x 123 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

(Chemnitz 1942 - lebt in Einsiedel)

Schreitender. Tuschlavage u. Asphaltlack mit Schablone u. Prägung auf Büttenkarton. 1994. 122,5 x 123 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

218

Muche, Georg

(Querfurt in Sachsen 1895 - 1986 Lindau)

o.T. (Abstrakte Komposition). Öl auf Leinwand. 1916. 52,5 x 70 cm. Gerahmt.

Verso weiteres vollwertiges Ölgemälde "o.T. (Stilleben)" von 1924, dort signiert.

Droste M 34 (Vorderseite) und M 93 (Rückseite) - Provenienz: Sammlung Ludwig Steinfeld, Schlüchtern; Ubu Gallery, New York; Privatsammlung Europa; Privatsammlung Hessen. - Ausgestellt und abgebildet in: Georg Muche. Sturm und Bauhauszeit. Das künstlerische Werk 1912-1927. Berlin, Bauhaus-Archiv, 1980/81, S. 89 und 118 sowie abgebildet in: Hans M. Wingler, Das Bauhaus 1919-1933. Weimar, Dessau, Berlin. Köln 1962, S. 240 (Rückseite); Hans M. Wingler, Das Bauhaus 1919-1933. Weimar, Dessau, Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937, Köln 1968/75, S. 260 (Rückseite). - In einer Zeit gesellschaftlicher und politischer Umbrüche suchte Georg Muche nach neuen Ausdrucksformen jenseits der gegenständlichen Darstellung. 1916 war er Mitglied der Künstlergruppe um die Galerie "Der Sturm" von Herwarth Walden in Berlin. In diesem experimentellen Umfeld, das unter dem Einfluss des Expressionismus und des Futurismus stand, entwickelte er eine Bildsprache, die sowohl vom musikalischen als auch vom spirituellen Denken inspiriert war. So wird die Vorderseite unserer beidseitig bemalten Leinwand von intensiven Farbverläufen und dynamischen Formen durchzogen. Vertikale Linien, scharfkantige Flächen und weich verschwimmende Farbzonen in leuchtendem Rot, Grün, Gelb und Blau überlagern sich und erzeugen eine Spannung, die sowohl zwischen Bewegung und Ruhe als auch zwischen Struktur und Auflösung schwingt. In einer Phase des Umbruchs, in der sich viele Künstler von der sichtbaren Realität abwandten, um neue geistige Ordnungen zu erkunden, lässt sich unsere Komposition von 1916 als ein visuelles Echo auf die Krisenzeit des Ersten Weltkriegs verstehen. - Seit 1919 lehrte Muche am Staatlichen Bauhaus in Weimar. Ein markantes Beispiel für die gestalterische Klarheit und konstruktive Strenge, die diese einflussreiche Kunstschule in den 1920er Jahren prägten, ist das Stilleben auf der Rückseite unserer Leinwand. Trotz seiner Gegenständlichkeit - ein Tisch mit Gläsern und einer Kanne vor einem Fenster - ist die Darstellung von klaren geometrischen Formen bestimmt. Die Objekte sind reduziert, fragmentiert und überlagert, die Perspektive bewusst gebrochen. Besonders auffällig ist der differenzierte Einsatz pastoser Farbflächen, wie auf der Kanne, die mit den glatten Bereichen des Hintergrunds kontrastieren. - Beide Seiten unseres Gemäldes veranschaulichen so auf eindrucksvolle Weise die künstlerische Entwicklung Georg Muches. Vom visionären Ausdruck der frühen Abstraktion bis hin zur disziplinierten Formensprache der Bauhaus-Moderne zeugt es von einem Künstler, der die stilistischen Umbrüche seiner Zeit nicht nur begleitete, sondern auch mitgestaltete und dabei ein Werk hinterließ, das bis heute durch seine Tiefe, Vielfalt und gestalterische Kraft beeindruckt. - Stellenweise leichtes Craquelé. Eine Retusche am oberen Bildrand.

(Querfurt in Sachsen 1895 - 1986 Lindau)

o.T. (Abstrakte Komposition). Öl auf Leinwand. 1916. 52,5 x 70 cm. Gerahmt.

Verso weiteres vollwertiges Ölgemälde "o.T. (Stilleben)" von 1924, dort signiert.

Droste M 34 (Vorderseite) und M 93 (Rückseite) - Provenienz: Sammlung Ludwig Steinfeld, Schlüchtern; Ubu Gallery, New York; Privatsammlung Europa; Privatsammlung Hessen. - Ausgestellt und abgebildet in: Georg Muche. Sturm und Bauhauszeit. Das künstlerische Werk 1912-1927. Berlin, Bauhaus-Archiv, 1980/81, S. 89 und 118 sowie abgebildet in: Hans M. Wingler, Das Bauhaus 1919-1933. Weimar, Dessau, Berlin. Köln 1962, S. 240 (Rückseite); Hans M. Wingler, Das Bauhaus 1919-1933. Weimar, Dessau, Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937, Köln 1968/75, S. 260 (Rückseite). - In einer Zeit gesellschaftlicher und politischer Umbrüche suchte Georg Muche nach neuen Ausdrucksformen jenseits der gegenständlichen Darstellung. 1916 war er Mitglied der Künstlergruppe um die Galerie "Der Sturm" von Herwarth Walden in Berlin. In diesem experimentellen Umfeld, das unter dem Einfluss des Expressionismus und des Futurismus stand, entwickelte er eine Bildsprache, die sowohl vom musikalischen als auch vom spirituellen Denken inspiriert war. So wird die Vorderseite unserer beidseitig bemalten Leinwand von intensiven Farbverläufen und dynamischen Formen durchzogen. Vertikale Linien, scharfkantige Flächen und weich verschwimmende Farbzonen in leuchtendem Rot, Grün, Gelb und Blau überlagern sich und erzeugen eine Spannung, die sowohl zwischen Bewegung und Ruhe als auch zwischen Struktur und Auflösung schwingt. In einer Phase des Umbruchs, in der sich viele Künstler von der sichtbaren Realität abwandten, um neue geistige Ordnungen zu erkunden, lässt sich unsere Komposition von 1916 als ein visuelles Echo auf die Krisenzeit des Ersten Weltkriegs verstehen. - Seit 1919 lehrte Muche am Staatlichen Bauhaus in Weimar. Ein markantes Beispiel für die gestalterische Klarheit und konstruktive Strenge, die diese einflussreiche Kunstschule in den 1920er Jahren prägten, ist das Stilleben auf der Rückseite unserer Leinwand. Trotz seiner Gegenständlichkeit - ein Tisch mit Gläsern und einer Kanne vor einem Fenster - ist die Darstellung von klaren geometrischen Formen bestimmt. Die Objekte sind reduziert, fragmentiert und überlagert, die Perspektive bewusst gebrochen. Besonders auffällig ist der differenzierte Einsatz pastoser Farbflächen, wie auf der Kanne, die mit den glatten Bereichen des Hintergrunds kontrastieren. - Beide Seiten unseres Gemäldes veranschaulichen so auf eindrucksvolle Weise die künstlerische Entwicklung Georg Muches. Vom visionären Ausdruck der frühen Abstraktion bis hin zur disziplinierten Formensprache der Bauhaus-Moderne zeugt es von einem Künstler, der die stilistischen Umbrüche seiner Zeit nicht nur begleitete, sondern auch mitgestaltete und dabei ein Werk hinterließ, das bis heute durch seine Tiefe, Vielfalt und gestalterische Kraft beeindruckt. - Stellenweise leichtes Craquelé. Eine Retusche am oberen Bildrand.