Katalog

Auktion 63

Alle Werke (309)

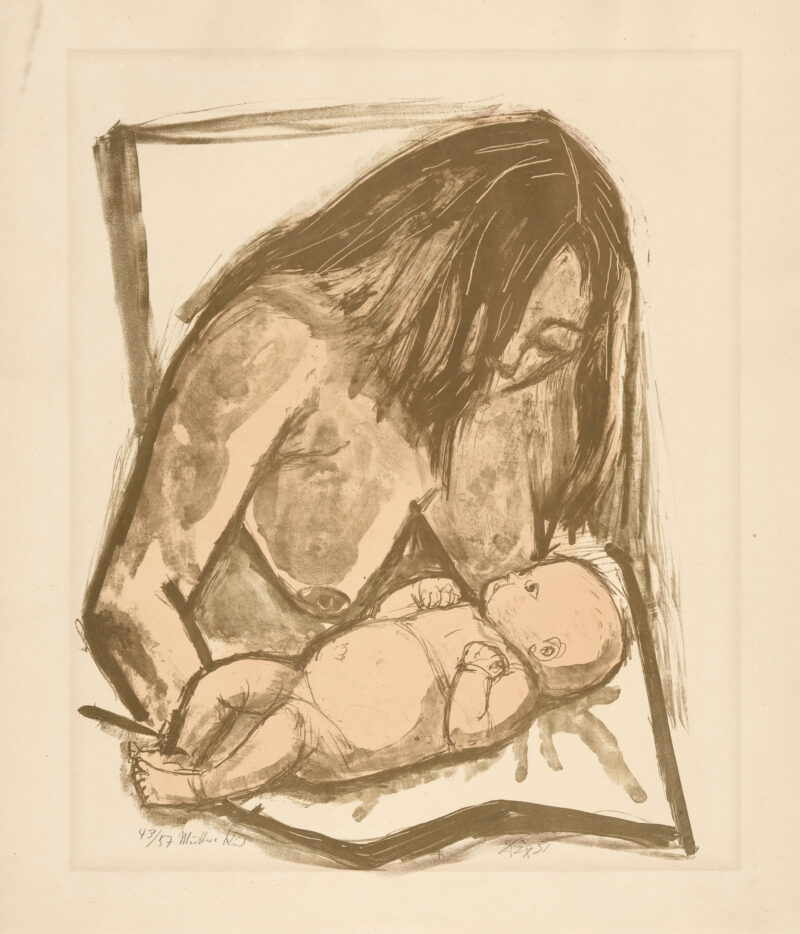

64

Dix, Otto

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Mutter mit Kind. Farblithographie auf Papier. 1951. 57 x 45 (70 x 60) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. nummeriert "43/57".

Karsch 193 b - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1973 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Leichte Lager - und Alterungsspuren.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Mutter mit Kind. Farblithographie auf Papier. 1951. 57 x 45 (70 x 60) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. nummeriert "43/57".

Karsch 193 b - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1973 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Leichte Lager - und Alterungsspuren.

65

Dix, Otto

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Mädchen mit Katze I. Farblithographie auf chamoisfarbenem Van Gelder Zonen Maschinenbütten. 1956. 55 x 39 (65,5 x 44,7) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, betitelt u. nummeriert "12/45".

Karsch 215/II A - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1972 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Im Passepartoutausschnitt gebräunt sowie vereinzelte winzige Stockflecken.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Mädchen mit Katze I. Farblithographie auf chamoisfarbenem Van Gelder Zonen Maschinenbütten. 1956. 55 x 39 (65,5 x 44,7) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, betitelt u. nummeriert "12/45".

Karsch 215/II A - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1972 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Im Passepartoutausschnitt gebräunt sowie vereinzelte winzige Stockflecken.

66

Dix, Otto

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Hafenarbeiter mit Kind. Farblithographie auf BFK Rives Bütten. 1968. 71 x 53,5 (76 x 56) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. nummeriert "7/80". Mit dem Trockenstempel der Erker-Presse, St. Gallen.

Karsch 327/II - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1972 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Im Passepartoutausschnitt minimal gebräunt.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Hafenarbeiter mit Kind. Farblithographie auf BFK Rives Bütten. 1968. 71 x 53,5 (76 x 56) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. nummeriert "7/80". Mit dem Trockenstempel der Erker-Presse, St. Gallen.

Karsch 327/II - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1972 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Im Passepartoutausschnitt minimal gebräunt.

67

Dix, Otto

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Saul und David. Farblithographie auf Van Gelder Zonen Maschinenbütten. 1958. 55,5 x 44 (65 x 53) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. nummeriert "22/76".

Karsch 228 A - Leichte Lager- und Alterungsspuren.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Saul und David. Farblithographie auf Van Gelder Zonen Maschinenbütten. 1958. 55,5 x 44 (65 x 53) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. nummeriert "22/76".

Karsch 228 A - Leichte Lager- und Alterungsspuren.

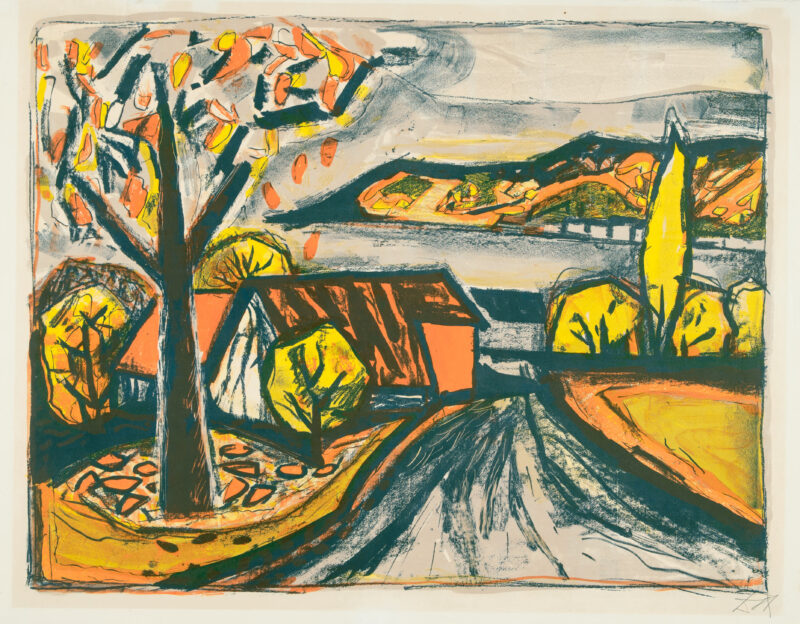

68

Dix, Otto

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Hemmenhofen. Farblithographie auf chamoisfarbenem Maschinenbütten. 1954. 49 x 63,5 (54 x 74,6) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Karsch 211/II B - Im Passepartoutausschnitt leicht gebräunt sowie vereinzelte winzige Stockflecken.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Hemmenhofen. Farblithographie auf chamoisfarbenem Maschinenbütten. 1954. 49 x 63,5 (54 x 74,6) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Karsch 211/II B - Im Passepartoutausschnitt leicht gebräunt sowie vereinzelte winzige Stockflecken.

69

Dorsch, Ferdinand

(Fünfkirchen 1875 - 1938 Dresden)

Davos. Öl auf Leinwand. 1929. 38,5 x 45,5 cm. Gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt.

Provenienz: Kunsthandlung Johannes Kühl, Dresden; Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1979). - Craquelé.

(Fünfkirchen 1875 - 1938 Dresden)

Davos. Öl auf Leinwand. 1929. 38,5 x 45,5 cm. Gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt.

Provenienz: Kunsthandlung Johannes Kühl, Dresden; Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1979). - Craquelé.

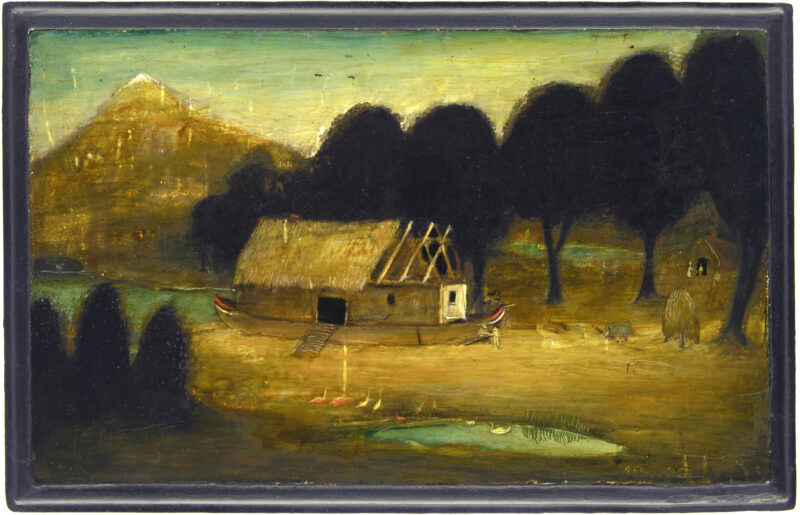

70

Ebert, Albert

(1906 Halle 1976)

Arche Noah im Bau. Öl auf Holz. 1953. 13,2 x 22 cm. Mit Original-Künstlerrahmen (15,5 x 24,3 cm).

Signiert u. datiert.

Litt 53-19 - Verso auf einem Etikett mit der Nummer "36/765" versehen. - Als Autodidakt, der erst spät zur Malerei fand, entwickelte Albert Ebert eine eigenständige Bildsprache, die sich dem offiziellen sozialistischen Realismus entzog und stattdessen eine märchenhafte, introspektive Welt entfaltete. Geprägt von Erinnerungen und Träumen überführte Ebert auch religiös-mythologische Motive in eine naive, aber keineswegs einfältige Bildwelt. Die Arche Noah erscheint hier nicht als majestätisches biblisches Schiff, sondern als ein bescheidenes, strohgedecktes Haus mit teils noch offenem Dachstuhl, gleich einem Bauernhof in einem märchenhaften Landstrich. Die Perspektive sowie die kindlich anmutenden Größenverhältnisse sind typisch für Eberts Stil. Doch hinter dieser scheinbaren Einfachheit verbirgt sich eine tiefere Bildpoesie: Der Akt des Bauens wird hier zur Metapher für Hoffnung, Rettung und Glauben - nicht nur im religiösen, sondern auch im existenziellen Sinne der Nachkriegszeit, in der das Werk geschaffen wurde. In einer Welt, die gerade erst aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen war, ist die Arche nicht nur ein biblisches Motiv, sondern zugleich Symbol des Wiederaufbaus, der Zuflucht und der Bewahrung des Lebens. - Minimales Craquelé.

(1906 Halle 1976)

Arche Noah im Bau. Öl auf Holz. 1953. 13,2 x 22 cm. Mit Original-Künstlerrahmen (15,5 x 24,3 cm).

Signiert u. datiert.

Litt 53-19 - Verso auf einem Etikett mit der Nummer "36/765" versehen. - Als Autodidakt, der erst spät zur Malerei fand, entwickelte Albert Ebert eine eigenständige Bildsprache, die sich dem offiziellen sozialistischen Realismus entzog und stattdessen eine märchenhafte, introspektive Welt entfaltete. Geprägt von Erinnerungen und Träumen überführte Ebert auch religiös-mythologische Motive in eine naive, aber keineswegs einfältige Bildwelt. Die Arche Noah erscheint hier nicht als majestätisches biblisches Schiff, sondern als ein bescheidenes, strohgedecktes Haus mit teils noch offenem Dachstuhl, gleich einem Bauernhof in einem märchenhaften Landstrich. Die Perspektive sowie die kindlich anmutenden Größenverhältnisse sind typisch für Eberts Stil. Doch hinter dieser scheinbaren Einfachheit verbirgt sich eine tiefere Bildpoesie: Der Akt des Bauens wird hier zur Metapher für Hoffnung, Rettung und Glauben - nicht nur im religiösen, sondern auch im existenziellen Sinne der Nachkriegszeit, in der das Werk geschaffen wurde. In einer Welt, die gerade erst aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen war, ist die Arche nicht nur ein biblisches Motiv, sondern zugleich Symbol des Wiederaufbaus, der Zuflucht und der Bewahrung des Lebens. - Minimales Craquelé.

71

Ebert, Albert

(1906 Halle 1976)

Christmarkt in Halle. Öl auf Holz. 1957. 21,9 x 13,4 cm. Mit Original-Künstlerrahmen (24 x 15,5 cm).

Signiert, datiert (1957 XII) u. bezeichnet "Prosit Neujahr".

Litt 57-30 - Albert Ebert besaß die Fähigkeit, das Alltägliche in eine stille, fast traumhafte Welt zu überführen, eine eigentümliche Wirklichkeit, die sich häufig auf seine Heimatstadt Halle an der Saale bezieht. Unsere winterliche Szene zeigt den berühmten Marktplatz mit seinem markanten Denkmal des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel im Zentrum. Die überlebensgroße Bronzefigur, die als ein Wahrzeichen von Halle gilt, ragt wie ein stummer Wächter über das geschäftige Treiben hinweg. Es ist eine bunte, impressionistisch aufgelöste und von zarten Schneeflocken umhüllte Menschenmenge, die den Platz mit seinem festlich geschmückten Weihnachtsbaum bevölkert. Nach Inschrift und dem Schornsteinfeger rechts im Bild zu schließen, gibt unsere melancholisch-poetische Szenerie eine Silvesterfeier wieder, die Ebert in ein märchenhaftes Licht tauchte. Das kühle Blau des winterlichen Nachthimmels kontrastiert mit den warmen Gelbtönen der Mützen und erzeugt so eine eigentümliche Spannung zwischen Realität und Erinnerung. Gerade in dieser Synthese liegt die nachhaltige Wirkung seiner Kunst.

(1906 Halle 1976)

Christmarkt in Halle. Öl auf Holz. 1957. 21,9 x 13,4 cm. Mit Original-Künstlerrahmen (24 x 15,5 cm).

Signiert, datiert (1957 XII) u. bezeichnet "Prosit Neujahr".

Litt 57-30 - Albert Ebert besaß die Fähigkeit, das Alltägliche in eine stille, fast traumhafte Welt zu überführen, eine eigentümliche Wirklichkeit, die sich häufig auf seine Heimatstadt Halle an der Saale bezieht. Unsere winterliche Szene zeigt den berühmten Marktplatz mit seinem markanten Denkmal des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel im Zentrum. Die überlebensgroße Bronzefigur, die als ein Wahrzeichen von Halle gilt, ragt wie ein stummer Wächter über das geschäftige Treiben hinweg. Es ist eine bunte, impressionistisch aufgelöste und von zarten Schneeflocken umhüllte Menschenmenge, die den Platz mit seinem festlich geschmückten Weihnachtsbaum bevölkert. Nach Inschrift und dem Schornsteinfeger rechts im Bild zu schließen, gibt unsere melancholisch-poetische Szenerie eine Silvesterfeier wieder, die Ebert in ein märchenhaftes Licht tauchte. Das kühle Blau des winterlichen Nachthimmels kontrastiert mit den warmen Gelbtönen der Mützen und erzeugt so eine eigentümliche Spannung zwischen Realität und Erinnerung. Gerade in dieser Synthese liegt die nachhaltige Wirkung seiner Kunst.

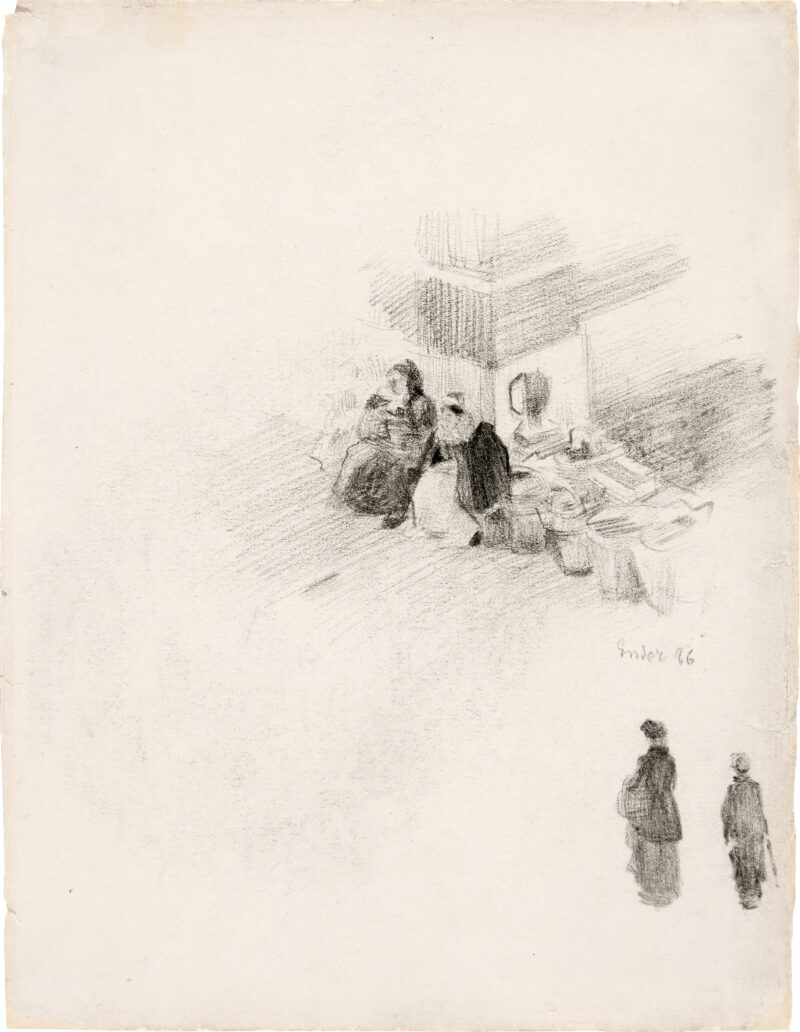

72

Ensor, James

(1860 Ostende 1949)

Silhouettes et femmes de pêcheurs. Schwarze Kreide auf Papier. 1886. 22,5 x 17,2 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Mit einer Expertise des Ensor Advisory Committee vom 27.03.2023. - Provenienz: Privatsammlung Königstein im Taunus; Sammlung Robert und Helga Ehret, Mannheim; Privatsammlung Hessen. - Die Blattränder mit leichten Lager- und Alterungsspuren.

(1860 Ostende 1949)

Silhouettes et femmes de pêcheurs. Schwarze Kreide auf Papier. 1886. 22,5 x 17,2 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Mit einer Expertise des Ensor Advisory Committee vom 27.03.2023. - Provenienz: Privatsammlung Königstein im Taunus; Sammlung Robert und Helga Ehret, Mannheim; Privatsammlung Hessen. - Die Blattränder mit leichten Lager- und Alterungsspuren.

73

Fehrenbach, Gerson

(Villingen im Schwarzwald 1932 - 2004 Berlin)

Ernesto. Bronze mit goldener Patina. 15,2 x 8 x 6 cm.

Mit Gießerstempel (unbekannt).

Pavel/Rathgeber 330 a. - Bronze-Modell zu einer zweiteiligen, lebensgroßen Skulptur aus Marmor.

(Villingen im Schwarzwald 1932 - 2004 Berlin)

Ernesto. Bronze mit goldener Patina. 15,2 x 8 x 6 cm.

Mit Gießerstempel (unbekannt).

Pavel/Rathgeber 330 a. - Bronze-Modell zu einer zweiteiligen, lebensgroßen Skulptur aus Marmor.

74

Fehrenbach, Gerson

(Villingen im Schwarzwald 1932 - 2004 Berlin)

Springer. Bronze mit schwarzbrauner Patina. 1978. 25 x 12,5 x 8 cm.

Signiert (gestempelt). Auf der Standfläche monogrammiert (geritzt), bezeichnet "c/h" sowie mit dem Gießerstempel "Guss Zimmer".

Pavel/Rathgeber 200.

(Villingen im Schwarzwald 1932 - 2004 Berlin)

Springer. Bronze mit schwarzbrauner Patina. 1978. 25 x 12,5 x 8 cm.

Signiert (gestempelt). Auf der Standfläche monogrammiert (geritzt), bezeichnet "c/h" sowie mit dem Gießerstempel "Guss Zimmer".

Pavel/Rathgeber 200.

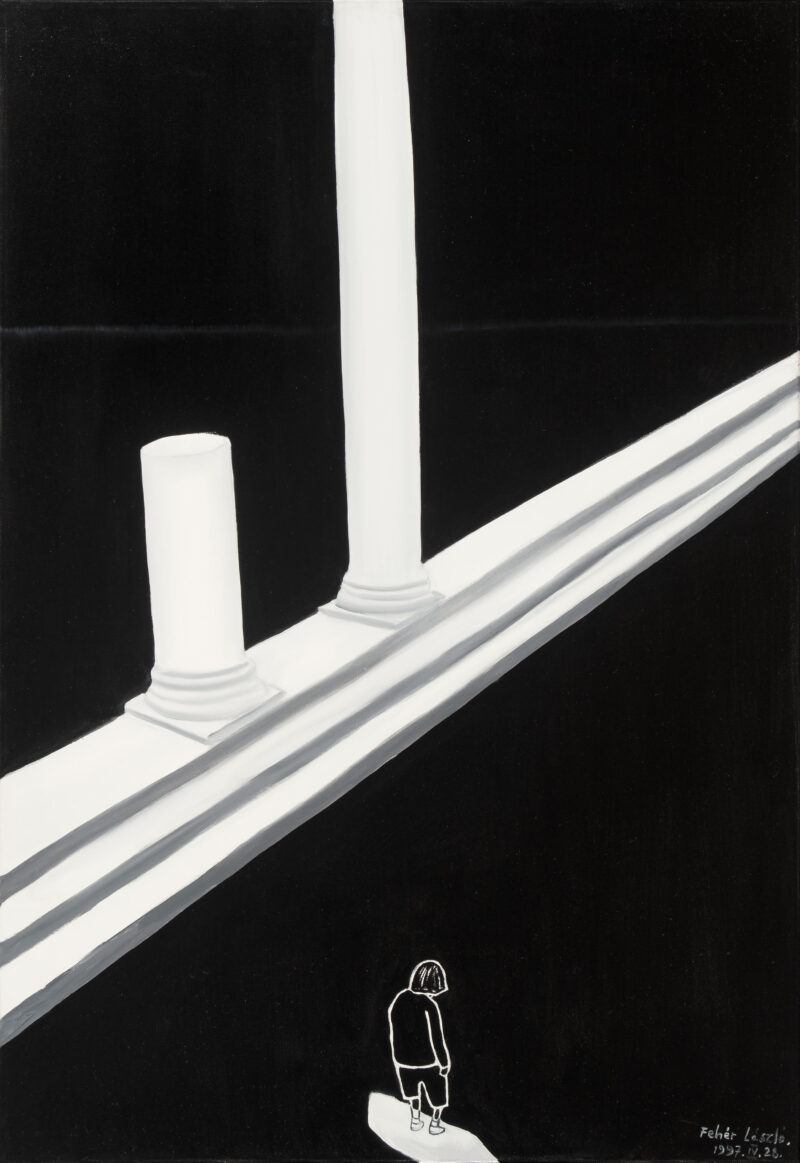

75

Fehér, László

(Székesfehérvár 1953 - lebt in Budapest)

Kind vor antikem Tempel (aus der "Rom-Serie"). Öl auf Leinwand. 1997. 100 x 70 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert (1997.IV.28).

Provenienz: Sammlung Ulrike Behrends / CO10 Galerie, Düsseldorf; Privatsammlung Düsseldorf.

(Székesfehérvár 1953 - lebt in Budapest)

Kind vor antikem Tempel (aus der "Rom-Serie"). Öl auf Leinwand. 1997. 100 x 70 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert (1997.IV.28).

Provenienz: Sammlung Ulrike Behrends / CO10 Galerie, Düsseldorf; Privatsammlung Düsseldorf.

76

Fehér, László

(Székesfehérvár 1953 - lebt in Budapest)

Frau vor Sphinx (aus der "Rom-Serie"). Öl auf Leinwand. 1997. 100 x 70 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert (1997.IV.28).

Provenienz: Sammlung Ulrike Behrends / CO10 Galerie, Düsseldorf; Privatsammlung Düsseldorf.

(Székesfehérvár 1953 - lebt in Budapest)

Frau vor Sphinx (aus der "Rom-Serie"). Öl auf Leinwand. 1997. 100 x 70 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert (1997.IV.28).

Provenienz: Sammlung Ulrike Behrends / CO10 Galerie, Düsseldorf; Privatsammlung Düsseldorf.

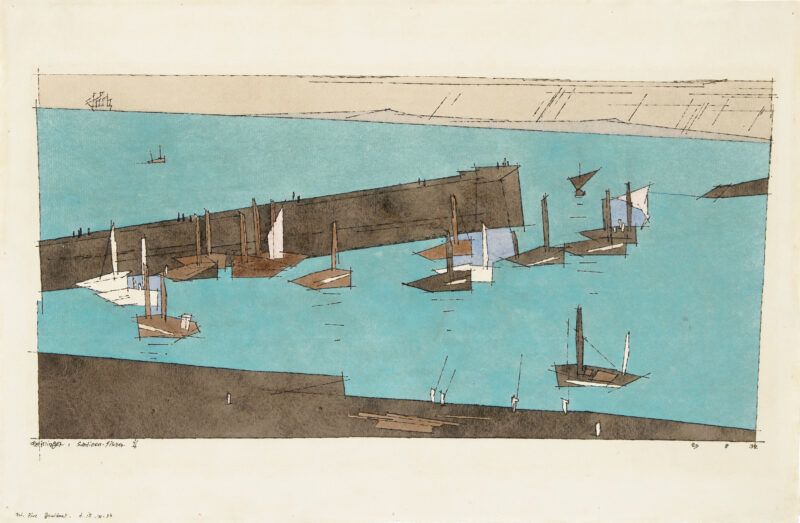

77

Feininger, Lyonel

(1871 New York 1956)

Sardinen-Fischer II. Aquarell u. Feder in Tusche auf Bütten. 1932. 30,5 x 46,6 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (29 8 32), betitelt u. mit Widmung vom 12.III.34 an Renate Rive versehen.

Die Arbeit ist im Archiv des Lyonel Feininger Project, New York/Berlin, unter der Nummer "1853-05-22-23" registriert (Authentizitätsbestätigung von Achim Moeller beigegeben). - Provenienz: Sammlung Renate Rive, Halle; um 1966-74 Kennedy Galleries, New York; Privatsammlung Süddeutschland; Privatsammlung Berlin. - Ausgestellt und abgebildet in: Lyonel Feininger. Aquarelle und Zeichnungen. Stuttgart, Kunsthaus Bühler, 1972, Katalog-Nr. 16, S. 9. - In "Sardinen-Fischer II" von 1932 verdichtete Lyonel Feininger seine langjährige Auseinandersetzung mit Form, Linie und Rhythmus zu einer maritimen Szenerie von stiller Präzision. Fischerboote liegen im geschützten Hafen, eingefasst von einer geometrisch gegliederten Mole. Die Segel, reduziert auf Flächen aus Weiß, Braun und blassem Blau, wirken beinahe transparent, wie ausgeschnitten aus dem Licht des südlichen Himmels. - Boote waren für Feininger mehr als bloßes Motiv: Sie standen als Metapher für Bewegung, für Transzendenz, für das Übersetzen von einem Ort zum anderen - künstlerisch wie existenziell. In "Sardinen-Fischer II" wird das Motiv in einer leisen, fast poetischen Weise interpretiert. Die Fischer erscheinen nicht als Individuen, sondern als Teil eines großen Gefüges aus Mensch, Natur und Technik - reduziert auf wenige Striche, eingebettet in eine klar rhythmisierte Komposition. - Feininger war von 1919 an der erste Meister am Staatlichen Bauhaus in Weimar. Dort leitete er die Druckwerkstatt und trug wesentlich zur Formulierung einer modernen Bildsprache bei, die auf der Synthese von Kunst, Handwerk und Architektur beruhte. Zwar war Feininger als Maler ein Einzelgänger unter den Bauhaus-Meistern und weniger sozialreformerisch orientiert als etwa Gropius oder Schlemmer, doch seine Werke teilen das zentrale Anliegen des Bauhauses: die Reduktion auf das Wesentliche, die Durchdringung von Struktur und Fläche, die Suche nach einer universellen Formensprache, die Feininger im Dialog mit den Idealen des Bauhauses entwickelte. Dabei bleibt das Bild stets auch lyrisch und atmet eine stille Konzentration, die das nüchtern Konstruktive durch eine poetische Dimension erweitert. - Zur Widmung: 1929 erhielt Lyonel Feininger auf Vermittlung des Direktors Alois J. Schardt vom Oberbürgermeisters Richard Robert Rive den Auftrag, eine Stadtansicht von Halle zu malen. Bis 1931 entstanden auf dieser Grundlage insgesamt 11 Gemälde und 29 Zeichnungen, die die Stadtverwaltung für das Kunstmuseum Moritzburg erwarb. Auch nach der Entlassung Rives bei der NS-Machtübernahme 1933 blieb Feininger Rive und der Stadt Halle verbunden.

(1871 New York 1956)

Sardinen-Fischer II. Aquarell u. Feder in Tusche auf Bütten. 1932. 30,5 x 46,6 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (29 8 32), betitelt u. mit Widmung vom 12.III.34 an Renate Rive versehen.

Die Arbeit ist im Archiv des Lyonel Feininger Project, New York/Berlin, unter der Nummer "1853-05-22-23" registriert (Authentizitätsbestätigung von Achim Moeller beigegeben). - Provenienz: Sammlung Renate Rive, Halle; um 1966-74 Kennedy Galleries, New York; Privatsammlung Süddeutschland; Privatsammlung Berlin. - Ausgestellt und abgebildet in: Lyonel Feininger. Aquarelle und Zeichnungen. Stuttgart, Kunsthaus Bühler, 1972, Katalog-Nr. 16, S. 9. - In "Sardinen-Fischer II" von 1932 verdichtete Lyonel Feininger seine langjährige Auseinandersetzung mit Form, Linie und Rhythmus zu einer maritimen Szenerie von stiller Präzision. Fischerboote liegen im geschützten Hafen, eingefasst von einer geometrisch gegliederten Mole. Die Segel, reduziert auf Flächen aus Weiß, Braun und blassem Blau, wirken beinahe transparent, wie ausgeschnitten aus dem Licht des südlichen Himmels. - Boote waren für Feininger mehr als bloßes Motiv: Sie standen als Metapher für Bewegung, für Transzendenz, für das Übersetzen von einem Ort zum anderen - künstlerisch wie existenziell. In "Sardinen-Fischer II" wird das Motiv in einer leisen, fast poetischen Weise interpretiert. Die Fischer erscheinen nicht als Individuen, sondern als Teil eines großen Gefüges aus Mensch, Natur und Technik - reduziert auf wenige Striche, eingebettet in eine klar rhythmisierte Komposition. - Feininger war von 1919 an der erste Meister am Staatlichen Bauhaus in Weimar. Dort leitete er die Druckwerkstatt und trug wesentlich zur Formulierung einer modernen Bildsprache bei, die auf der Synthese von Kunst, Handwerk und Architektur beruhte. Zwar war Feininger als Maler ein Einzelgänger unter den Bauhaus-Meistern und weniger sozialreformerisch orientiert als etwa Gropius oder Schlemmer, doch seine Werke teilen das zentrale Anliegen des Bauhauses: die Reduktion auf das Wesentliche, die Durchdringung von Struktur und Fläche, die Suche nach einer universellen Formensprache, die Feininger im Dialog mit den Idealen des Bauhauses entwickelte. Dabei bleibt das Bild stets auch lyrisch und atmet eine stille Konzentration, die das nüchtern Konstruktive durch eine poetische Dimension erweitert. - Zur Widmung: 1929 erhielt Lyonel Feininger auf Vermittlung des Direktors Alois J. Schardt vom Oberbürgermeisters Richard Robert Rive den Auftrag, eine Stadtansicht von Halle zu malen. Bis 1931 entstanden auf dieser Grundlage insgesamt 11 Gemälde und 29 Zeichnungen, die die Stadtverwaltung für das Kunstmuseum Moritzburg erwarb. Auch nach der Entlassung Rives bei der NS-Machtübernahme 1933 blieb Feininger Rive und der Stadt Halle verbunden.

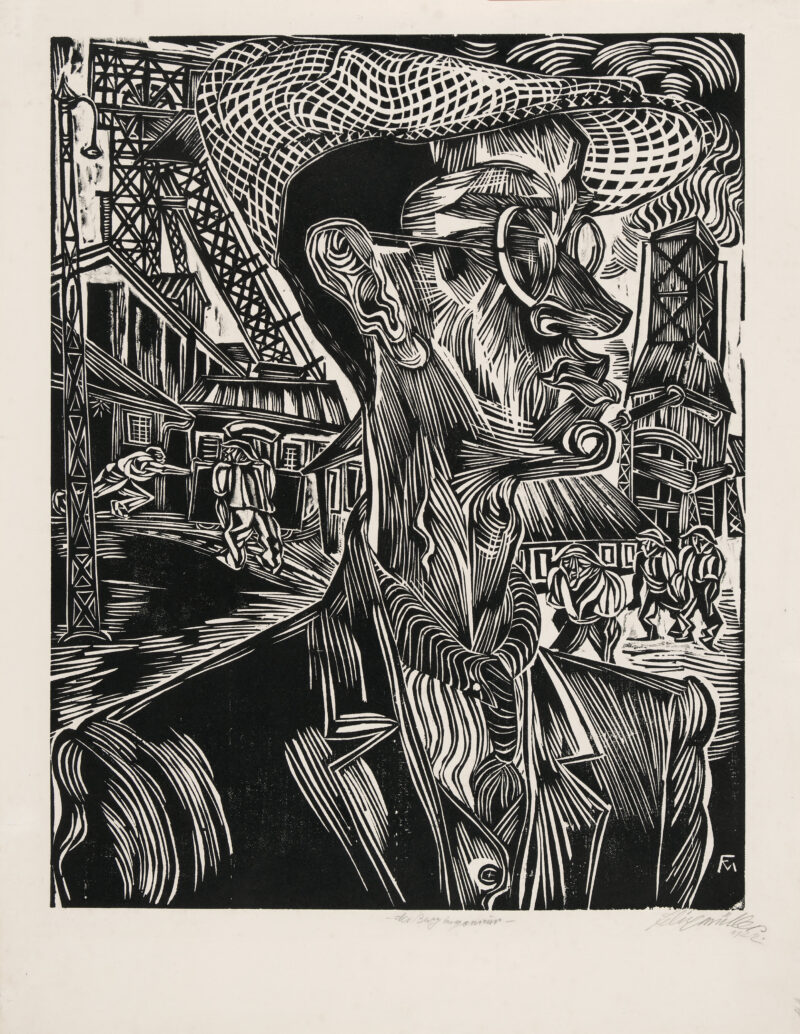

78

Felixmüller, Conrad

(Dresden 1897 - 1977 Berlin)

Der Bauingenieur. Holzschnitt auf Bütten. 1922. 54,6 x 43,3 (65 x 50) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt.

Söhn 285 - Einer von nur rund zehn bekannten Handabzügen, den der Künstler nachträglich überarbeitete. Am linken Hausgiebel unter der Lampe sowie rechts um die drei Arbeiter entfernte Felixmüller nach dem Druckprozess Linien, um den Fokus stärker auf die Figuren zu lenken. - Die Blattränder mit vereinzelten kleinen, fachmännisch hinterlegten Einrissen.

(Dresden 1897 - 1977 Berlin)

Der Bauingenieur. Holzschnitt auf Bütten. 1922. 54,6 x 43,3 (65 x 50) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt.

Söhn 285 - Einer von nur rund zehn bekannten Handabzügen, den der Künstler nachträglich überarbeitete. Am linken Hausgiebel unter der Lampe sowie rechts um die drei Arbeiter entfernte Felixmüller nach dem Druckprozess Linien, um den Fokus stärker auf die Figuren zu lenken. - Die Blattränder mit vereinzelten kleinen, fachmännisch hinterlegten Einrissen.

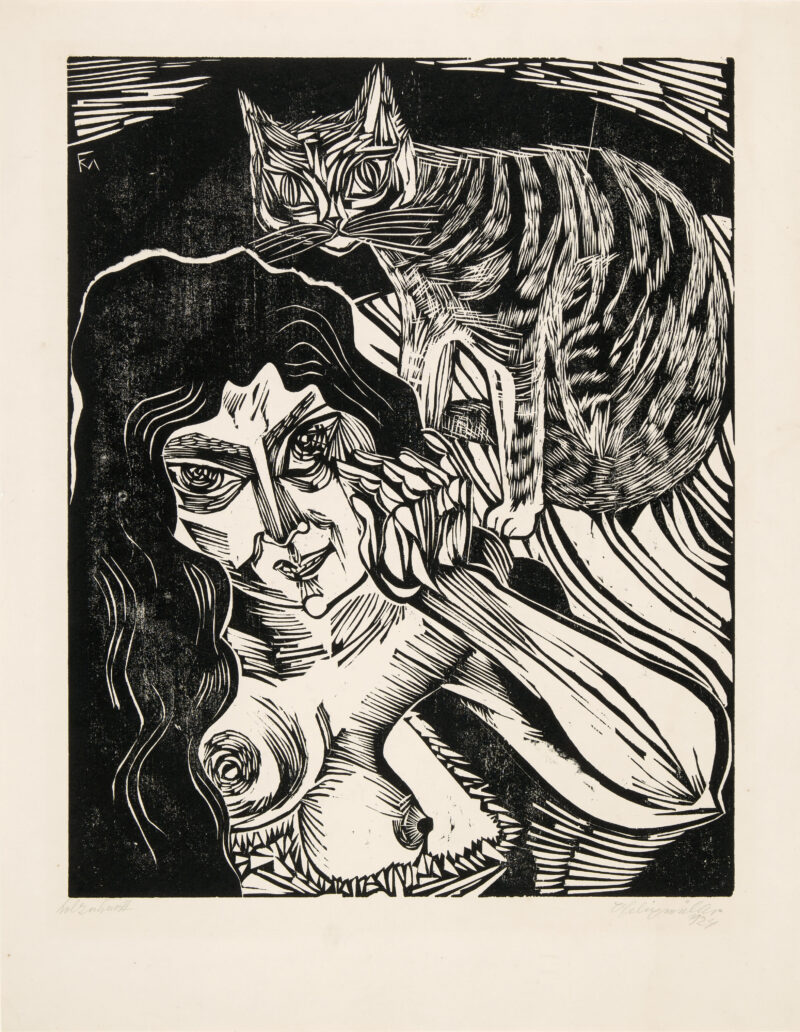

79

Felixmüller, Conrad

(Dresden 1897 - 1977 Berlin)

Frau und Katze. Holzschnitt auf Maschinenbütten. 1924. 49,8 x 39,5 (61 x 47,5) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. als "Holzschnitt" bezeichnet.

Söhn 323 A - Selten. Eines von nur wenigen bekannten Exemplaren. - Leichte Lager- und Alterungsspuren.

(Dresden 1897 - 1977 Berlin)

Frau und Katze. Holzschnitt auf Maschinenbütten. 1924. 49,8 x 39,5 (61 x 47,5) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. als "Holzschnitt" bezeichnet.

Söhn 323 A - Selten. Eines von nur wenigen bekannten Exemplaren. - Leichte Lager- und Alterungsspuren.

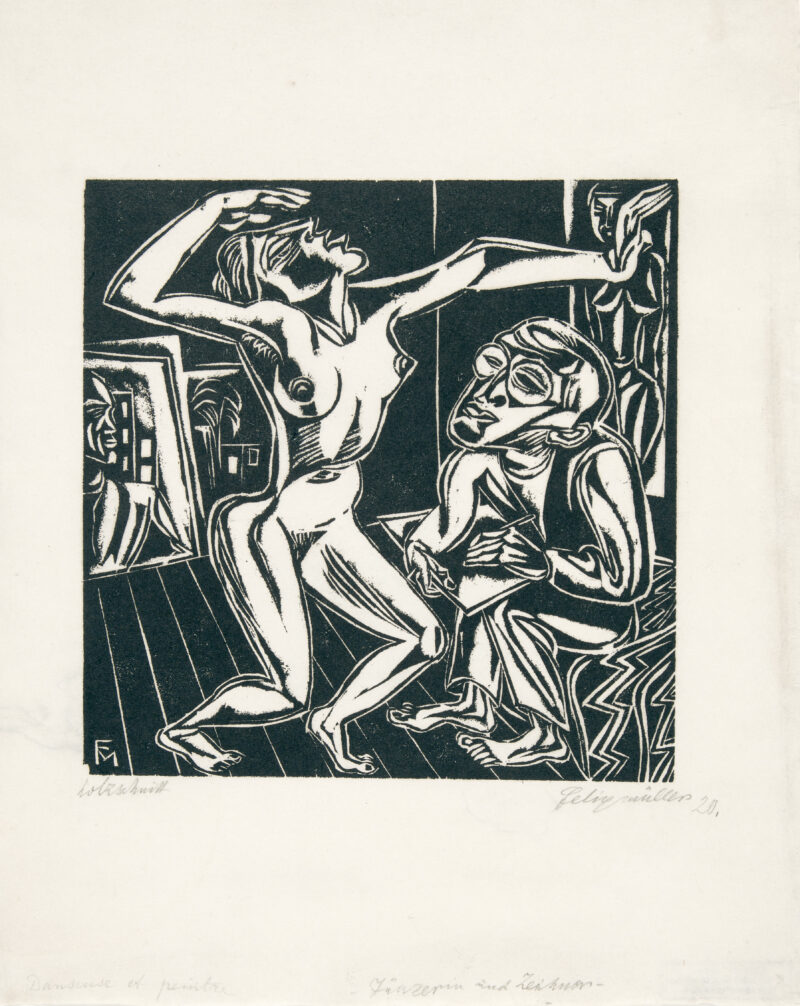

80

Felixmüller, Conrad

(Dresden 1897 - 1977 Berlin)

Tänzerin und Zeichner. Holzschnitt auf festem Japan. 1920. 25 x 25 (42,5 x 35) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. als "Holzschnitt" bezeichnet. Verso Adreßstempel des Künstlers.

Söhn 240 - Selten. Eines von nur etwa acht bekannten Exemplaren. - Leichte Lager- und Alterungsspuren.

(Dresden 1897 - 1977 Berlin)

Tänzerin und Zeichner. Holzschnitt auf festem Japan. 1920. 25 x 25 (42,5 x 35) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. als "Holzschnitt" bezeichnet. Verso Adreßstempel des Künstlers.

Söhn 240 - Selten. Eines von nur etwa acht bekannten Exemplaren. - Leichte Lager- und Alterungsspuren.

81

Felixmüller, Conrad

(Dresden 1897 - 1977 Berlin)

Offenes Haar. Graphit auf bräunlichem Bütten. 1926. 64,8 x 48 cm.

Signiert u. zweifach datiert (26; 8/11/26). Verso datiert u. betitelt.

Provenienz: Nachlass des Künstlers, seitdem in Familienbesitz. - Eine kleine fachmännisch restaurierte Läsur. Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

(Dresden 1897 - 1977 Berlin)

Offenes Haar. Graphit auf bräunlichem Bütten. 1926. 64,8 x 48 cm.

Signiert u. zweifach datiert (26; 8/11/26). Verso datiert u. betitelt.

Provenienz: Nachlass des Künstlers, seitdem in Familienbesitz. - Eine kleine fachmännisch restaurierte Läsur. Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

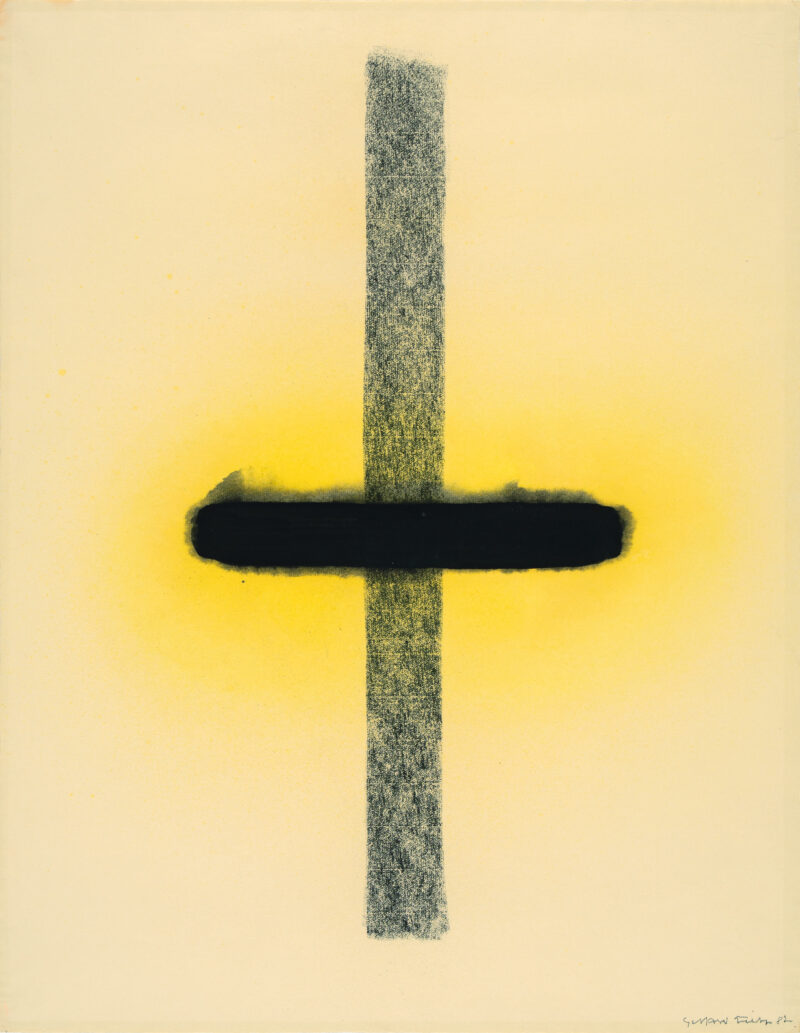

82

Fietz, Gerhard

(Breslau 1910 - 1997 Göddingen)

o.T. (Komposition 82/54). Öl, Pastell u. Kohle auf gelbem Hahnemühle Bütten. 1982. 63 x 48,6 cm, unter Passepartout.

Signiert u. datiert. Auf dem Original-Unterlagekarton signiert u. mit der Werknummer "1982-54" sowie Angaben zur Technik versehen.

Fietz 3385 - Provenienz: Galerie Falazik, Neuenkirchen.

(Breslau 1910 - 1997 Göddingen)

o.T. (Komposition 82/54). Öl, Pastell u. Kohle auf gelbem Hahnemühle Bütten. 1982. 63 x 48,6 cm, unter Passepartout.

Signiert u. datiert. Auf dem Original-Unterlagekarton signiert u. mit der Werknummer "1982-54" sowie Angaben zur Technik versehen.

Fietz 3385 - Provenienz: Galerie Falazik, Neuenkirchen.

83

Fleck, Ralph

(Freiburg 1951 - lebt in Freiburg)

Baron Girod de l' Ain (Rosensorte). Öl auf Leinwand. 1993. 90 x 90 cm. Gerahmt.

Verso signiert (zweifach), datiert u. betitelt.

Provenienz: Galerie Axel Thieme, Darmstadt; ab 1993 Purdy Hicks Gallery, London (der Rahmen verso mit dem Etikett); Privatsammlung Nordrhein-Westfalen.

(Freiburg 1951 - lebt in Freiburg)

Baron Girod de l' Ain (Rosensorte). Öl auf Leinwand. 1993. 90 x 90 cm. Gerahmt.

Verso signiert (zweifach), datiert u. betitelt.

Provenienz: Galerie Axel Thieme, Darmstadt; ab 1993 Purdy Hicks Gallery, London (der Rahmen verso mit dem Etikett); Privatsammlung Nordrhein-Westfalen.

84

Franck, Philipp

(Frankfurt am Main 1860 - 1944 Berlin)

Schermcke Landstraße. Öl auf Leinwand. 1918. 113 x 120 cm. Gerahmt.

In Versalien signiert, datiert u. betitelt.

Die Arbeit wird in den Nachtrag des Werkverzeichnisses von Wolfgang Immenhausen und Almut von Tresckow aufgenommen. - Provenienz: Atelier des Künstlers, danach in Familienbesitz; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Das Gemälde zeigt den Blick auf die envangelische Kirche St. Stephanus im Dorf Schermcke, aus Richtung Magdeburg kommend. - Vereinzelte Haarrisse. Randdoubliert.

(Frankfurt am Main 1860 - 1944 Berlin)

Schermcke Landstraße. Öl auf Leinwand. 1918. 113 x 120 cm. Gerahmt.

In Versalien signiert, datiert u. betitelt.

Die Arbeit wird in den Nachtrag des Werkverzeichnisses von Wolfgang Immenhausen und Almut von Tresckow aufgenommen. - Provenienz: Atelier des Künstlers, danach in Familienbesitz; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Das Gemälde zeigt den Blick auf die envangelische Kirche St. Stephanus im Dorf Schermcke, aus Richtung Magdeburg kommend. - Vereinzelte Haarrisse. Randdoubliert.

85

Fritsch, Katharina

(Essen 1956 - lebt in Düsseldorf)

Maus. Polyester-Skulptur, schwarz gefasst. 1991/98. 18,7 x 23,5 x 6,1 cm. Im Plexiglaskasten.

Auf dem zugehörigen Zertifikat signiert u. nummeriert "145/240".

Nicht mehr bei Liebermann - Mit zugehörigem Zertifikat. - Vereinzelte minimale Kratzspuren.

(Essen 1956 - lebt in Düsseldorf)

Maus. Polyester-Skulptur, schwarz gefasst. 1991/98. 18,7 x 23,5 x 6,1 cm. Im Plexiglaskasten.

Auf dem zugehörigen Zertifikat signiert u. nummeriert "145/240".

Nicht mehr bei Liebermann - Mit zugehörigem Zertifikat. - Vereinzelte minimale Kratzspuren.

86

Fritsch, Ernst

(1892 Berlin 1965)

Frau in märkischer Landschaft. Öl auf Leinwand. 1919. 64 x 50,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Der Rahmen verso mit einem Etikett der Galerie Michael Hasenclever, München.

Ausgestellt und abgebildet u.a. in: Ernst Fritsch zum 90. Geburtstag. Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen. Berlin, Kunstamt Wedding u.a., Katalog-Nr. 1, ohne Seitenangaben sowie in: Ernst Fritsch. Ein Berliner Maler der Neuen Sachlichkeit. Berlin, Dr. Irene Lehr Kunsthandel, 2005, Katalog-Nr. 2, S. 19.

(1892 Berlin 1965)

Frau in märkischer Landschaft. Öl auf Leinwand. 1919. 64 x 50,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Der Rahmen verso mit einem Etikett der Galerie Michael Hasenclever, München.

Ausgestellt und abgebildet u.a. in: Ernst Fritsch zum 90. Geburtstag. Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen. Berlin, Kunstamt Wedding u.a., Katalog-Nr. 1, ohne Seitenangaben sowie in: Ernst Fritsch. Ein Berliner Maler der Neuen Sachlichkeit. Berlin, Dr. Irene Lehr Kunsthandel, 2005, Katalog-Nr. 2, S. 19.

88

Fußmann, Klaus

(Velbert 1938 - lebt in Berlin)

Astern. Mischtechnik (Aquarell, Gouache, Pastell, Farbpigmente) auf Ingres Papier. 1992. 42 x 56 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Verso typografisch bezeichnet (Deckblatt eines Zeichenblocks). - Minimale Lagerspuren.

(Velbert 1938 - lebt in Berlin)

Astern. Mischtechnik (Aquarell, Gouache, Pastell, Farbpigmente) auf Ingres Papier. 1992. 42 x 56 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Verso typografisch bezeichnet (Deckblatt eines Zeichenblocks). - Minimale Lagerspuren.

89

Fußmann, Klaus

(Velbert 1938 - lebt in Berlin)

Wannseedeponie. Öl auf Karton. 1975. 62 x 71,5 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (12.II.75), betitelt u. mit der Ortsangabe "Berlin" versehen.

Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

(Velbert 1938 - lebt in Berlin)

Wannseedeponie. Öl auf Karton. 1975. 62 x 71,5 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (12.II.75), betitelt u. mit der Ortsangabe "Berlin" versehen.

Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

90

Fußmann, Klaus

(Velbert 1938 - lebt in Berlin)

Baccara-Rosen. Aquarell u. Pinsel in Tusche auf Bütten. 1979. 29,3 x 40,8 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (2.XI.79) u. mit der Ortsangabe "Buchau" versehen.

Der obere Blattrand mit leichter Perforierung. Minimale Lagerspuren.

(Velbert 1938 - lebt in Berlin)

Baccara-Rosen. Aquarell u. Pinsel in Tusche auf Bütten. 1979. 29,3 x 40,8 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert (2.XI.79) u. mit der Ortsangabe "Buchau" versehen.

Der obere Blattrand mit leichter Perforierung. Minimale Lagerspuren.

91

Fußmann, Klaus

(Velbert 1938 - lebt in Berlin)

Raps bei Rottberg. Öl auf Leinwand. 2018. 50,5 x 55,5 cm. Gerahmt.

Recto u. verso monogrammiert u. datiert.

(Velbert 1938 - lebt in Berlin)

Raps bei Rottberg. Öl auf Leinwand. 2018. 50,5 x 55,5 cm. Gerahmt.

Recto u. verso monogrammiert u. datiert.

92

Fußmann, Klaus

(Velbert 1938 - lebt in Berlin)

Meereslandschaft. Aquarell u. Gouache auf Bütten. 1983. 22,5 x 30,8 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert u. datiert sowie bezeichnet "Finnland".

Der obere Blattrand mit leichter Perforierung.

(Velbert 1938 - lebt in Berlin)

Meereslandschaft. Aquarell u. Gouache auf Bütten. 1983. 22,5 x 30,8 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert u. datiert sowie bezeichnet "Finnland".

Der obere Blattrand mit leichter Perforierung.

93

Gaul, Winfred

(1928 Düsseldorf 2003)

o.T. Lack u. Dispersionsfarbe auf Hartfaser. 1955. 114,5 x 83,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso in Versalien signiert.

Romain G 50 - Ausgestellt in: Zeitgenössische Kunst des deutschen Ostens. Darmstadt, Mathildenhöhe, 1956 (verso mit Ausstellungsetikett) sowie abgebildet in: Wolfgang Zemter, Winfried Gaul. Das Frühwerk, Bönen 1997, Umschlagbild sowie S. 56. - Die Ecken und linke Bildkante mit Löchlein.

(1928 Düsseldorf 2003)

o.T. Lack u. Dispersionsfarbe auf Hartfaser. 1955. 114,5 x 83,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso in Versalien signiert.

Romain G 50 - Ausgestellt in: Zeitgenössische Kunst des deutschen Ostens. Darmstadt, Mathildenhöhe, 1956 (verso mit Ausstellungsetikett) sowie abgebildet in: Wolfgang Zemter, Winfried Gaul. Das Frühwerk, Bönen 1997, Umschlagbild sowie S. 56. - Die Ecken und linke Bildkante mit Löchlein.

95

Glöckner, Hermann

(Dresden 1889 - 1987 Berlin)

Schwarzweiße Aufgipfelung vor Violett. Kaseintempera über Faltung auf Japan. 1974-77. 50,3 x 71 cm.

Verso signiert, datiert, bezeichnet "T 515" sowie mit Widmung von 1978 versehen.

Abgebildet in: Hermann Glöckner. Raum, Zeit, Figur. Ein Dresdner Beitrag zur Moderne. Ulmer Museum, 1991, Katalog-Nr. 70, S. 76. - Der rechte Blattrand mit einem kleinen Einriss.

(Dresden 1889 - 1987 Berlin)

Schwarzweiße Aufgipfelung vor Violett. Kaseintempera über Faltung auf Japan. 1974-77. 50,3 x 71 cm.

Verso signiert, datiert, bezeichnet "T 515" sowie mit Widmung von 1978 versehen.

Abgebildet in: Hermann Glöckner. Raum, Zeit, Figur. Ein Dresdner Beitrag zur Moderne. Ulmer Museum, 1991, Katalog-Nr. 70, S. 76. - Der rechte Blattrand mit einem kleinen Einriss.