Katalog

Alle Werke (318)

93

Gaul, Winfred

(1928 Düsseldorf 2003)

o.T. Lack u. Dispersionsfarbe auf Hartfaser. 1955. 114,5 x 83,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso in Versalien signiert.

Romain G 50 - Ausgestellt in: Zeitgenössische Kunst des deutschen Ostens. Darmstadt, Mathildenhöhe, 1956 (verso mit Ausstellungsetikett) sowie abgebildet in: Wolfgang Zemter, Winfried Gaul. Das Frühwerk, Bönen 1997, Umschlagbild sowie S. 56. - Die Ecken und linke Bildkante mit Löchlein.

(1928 Düsseldorf 2003)

o.T. Lack u. Dispersionsfarbe auf Hartfaser. 1955. 114,5 x 83,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso in Versalien signiert.

Romain G 50 - Ausgestellt in: Zeitgenössische Kunst des deutschen Ostens. Darmstadt, Mathildenhöhe, 1956 (verso mit Ausstellungsetikett) sowie abgebildet in: Wolfgang Zemter, Winfried Gaul. Das Frühwerk, Bönen 1997, Umschlagbild sowie S. 56. - Die Ecken und linke Bildkante mit Löchlein.

95

Glöckner, Hermann

(Dresden 1889 - 1987 Berlin)

Schwarzweiße Aufgipfelung vor Violett. Kaseintempera über Faltung auf Japan. 1974-77. 50,3 x 71 cm.

Verso signiert, datiert, bezeichnet "T 515" sowie mit Widmung von 1978 versehen.

Abgebildet in: Hermann Glöckner. Raum, Zeit, Figur. Ein Dresdner Beitrag zur Moderne. Ulmer Museum, 1991, Katalog-Nr. 70, S. 76. - Der rechte Blattrand mit einem kleinen Einriss.

(Dresden 1889 - 1987 Berlin)

Schwarzweiße Aufgipfelung vor Violett. Kaseintempera über Faltung auf Japan. 1974-77. 50,3 x 71 cm.

Verso signiert, datiert, bezeichnet "T 515" sowie mit Widmung von 1978 versehen.

Abgebildet in: Hermann Glöckner. Raum, Zeit, Figur. Ein Dresdner Beitrag zur Moderne. Ulmer Museum, 1991, Katalog-Nr. 70, S. 76. - Der rechte Blattrand mit einem kleinen Einriss.

96

Glöckner, Hermann

(Dresden 1889 - 1987 Berlin)

Weiße und schwarze Formen über graubraunem Grund. Kaseintempera auf leichtem Karton. 1957/68. 48 x 63,7 cm.

Verso signiert, monogrammiert u. mehrfach datiert (22 05 57 bis 5.7.57; nachgearbeitet Ende 5.68).

Der linke Blattrand mit zwei Einrissen.

(Dresden 1889 - 1987 Berlin)

Weiße und schwarze Formen über graubraunem Grund. Kaseintempera auf leichtem Karton. 1957/68. 48 x 63,7 cm.

Verso signiert, monogrammiert u. mehrfach datiert (22 05 57 bis 5.7.57; nachgearbeitet Ende 5.68).

Der linke Blattrand mit zwei Einrissen.

97

Glöckner, Hermann

(Dresden 1889 - 1987 Berlin)

Weißer Keil auf Rot. Kaseintempera über Faltung auf Papier. 1977. 15 x 21 cm.

Einladung zur Ausstellung in der Nationalgalerie Berlin (Ost), 1977. - Abgebildet in: Hermann Glöckner. Werke 1909-1985. Saarland Museum Saarbrücken, 1993, Katalog-Nr. 69, S. 101.

(Dresden 1889 - 1987 Berlin)

Weißer Keil auf Rot. Kaseintempera über Faltung auf Papier. 1977. 15 x 21 cm.

Einladung zur Ausstellung in der Nationalgalerie Berlin (Ost), 1977. - Abgebildet in: Hermann Glöckner. Werke 1909-1985. Saarland Museum Saarbrücken, 1993, Katalog-Nr. 69, S. 101.

98

Glöckner, Hermann

(Dresden 1889 - 1987 Berlin)

o.T. (Blatt der Mappe "Ergebnisse II"). Schablonendruck in Grün u. Braun auf Japan. 1968/72. 49,9 x 38,7 (50,2 x 39,7) cm.

Verso signiert, datiert u. als "Handdruck" bezeichnet.

Herausgegeben von der Kabinettpresse Berlin in einer Auflage von 115 Exemplaren. - Vereinzelte winzige Stockflecken.

(Dresden 1889 - 1987 Berlin)

o.T. (Blatt der Mappe "Ergebnisse II"). Schablonendruck in Grün u. Braun auf Japan. 1968/72. 49,9 x 38,7 (50,2 x 39,7) cm.

Verso signiert, datiert u. als "Handdruck" bezeichnet.

Herausgegeben von der Kabinettpresse Berlin in einer Auflage von 115 Exemplaren. - Vereinzelte winzige Stockflecken.

99

Götz, Karl Otto

(Aachen 1914 - 2017 Niederbreitbach-Wolfenacker)

Tyrin. Mischtechnik auf Leinwand. 2000. 66 x 65,5 cm. Gerahmt.

Signiert. Verso signiert, datiert u. betitelt. Verso auf dem Keilrahmen bezeichnet "Eigentum: Karin Götz" sowie mit zwei Etiketten der Galerie Neher, Essen, versehen.

Ströher 2000-11 - Provenienz: Sammlung Karin Götz (Rissa), Niederbreitbach-Wolfenacker; Galerie Neher, Essen; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Ausgestellt und abgebildet in: K.O. Götz. Wegbereiter des Deutschen Informel. Grünstadt/Sausenheim, KunstKabinettImTurm, 2009, S. 39; Frühjahr, Sommer 2013. Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Essen, Galerie Neher, 2013, S. 37; Frühjahr 2014. Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Essen, Galerie Neher, 2014, S. 33; Sommer 2014. Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Essen, Galerie Neher, 2014, S. 37; Herbst 2017. Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Essen, Galerie Neher, 2017, S. 35 sowie ausgestellt in: K.O. Goetz/Emil Cimiotti. Düsseldorf, Galerie Maulberger & Becker, 2012. - Stellenweise minimales Craquelé. Der Bildrand mit vereinzelten kleinen Farbverlusten und minimalen Randretuschen.

(Aachen 1914 - 2017 Niederbreitbach-Wolfenacker)

Tyrin. Mischtechnik auf Leinwand. 2000. 66 x 65,5 cm. Gerahmt.

Signiert. Verso signiert, datiert u. betitelt. Verso auf dem Keilrahmen bezeichnet "Eigentum: Karin Götz" sowie mit zwei Etiketten der Galerie Neher, Essen, versehen.

Ströher 2000-11 - Provenienz: Sammlung Karin Götz (Rissa), Niederbreitbach-Wolfenacker; Galerie Neher, Essen; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Ausgestellt und abgebildet in: K.O. Götz. Wegbereiter des Deutschen Informel. Grünstadt/Sausenheim, KunstKabinettImTurm, 2009, S. 39; Frühjahr, Sommer 2013. Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Essen, Galerie Neher, 2013, S. 37; Frühjahr 2014. Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Essen, Galerie Neher, 2014, S. 33; Sommer 2014. Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Essen, Galerie Neher, 2014, S. 37; Herbst 2017. Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Essen, Galerie Neher, 2017, S. 35 sowie ausgestellt in: K.O. Goetz/Emil Cimiotti. Düsseldorf, Galerie Maulberger & Becker, 2012. - Stellenweise minimales Craquelé. Der Bildrand mit vereinzelten kleinen Farbverlusten und minimalen Randretuschen.

100

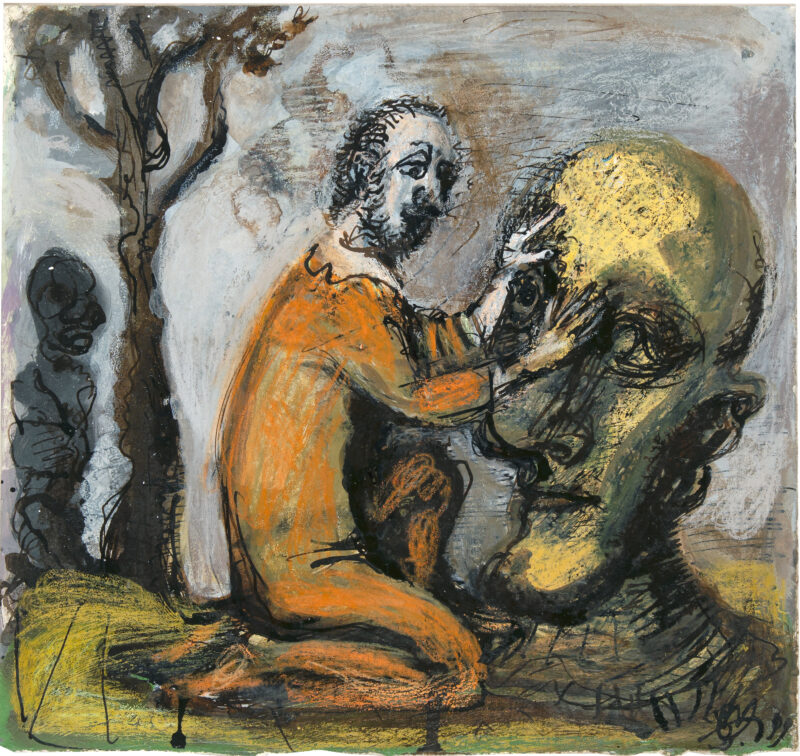

Graf, Peter

(Crimmitschau 1937 - lebt in Radebeul)

o.T. (Bildhauer). Mischtechnik (Öl, Gouache, Farbkreiden, Feder in Tusche) auf Büttenkarton. 1999. 28 x 30 cm.

Mit Künstlersignet u. datiert.

Fest auf dem Unterlagekarton montiert.

(Crimmitschau 1937 - lebt in Radebeul)

o.T. (Bildhauer). Mischtechnik (Öl, Gouache, Farbkreiden, Feder in Tusche) auf Büttenkarton. 1999. 28 x 30 cm.

Mit Künstlersignet u. datiert.

Fest auf dem Unterlagekarton montiert.

101

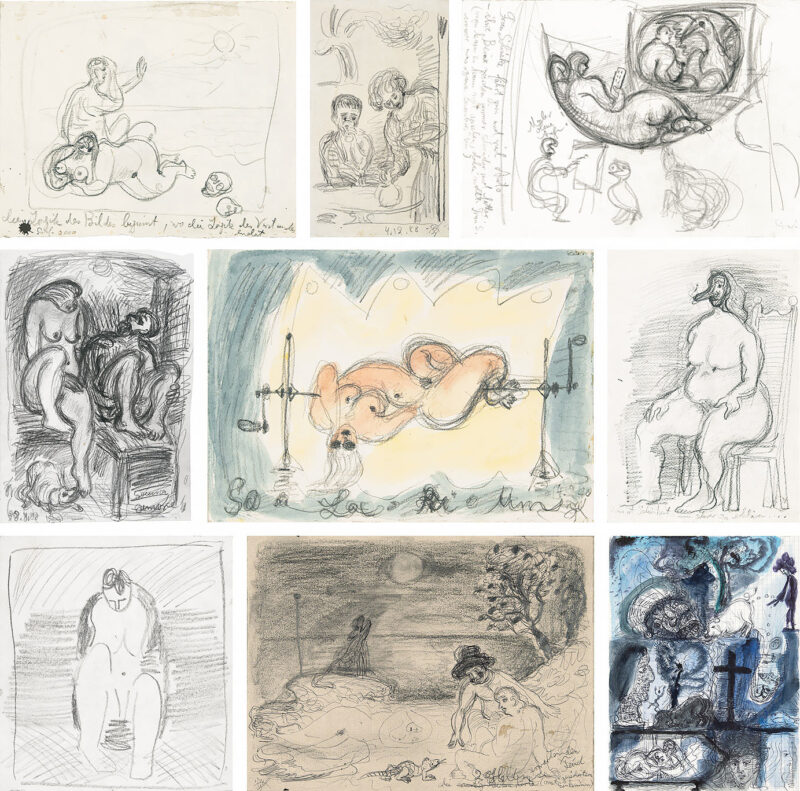

Graf, Peter

(Crimmitschau 1937 - lebt in Radebeul)

Konvolut von fünf Blatt (Künstlerbildnisse). Vier Bleistift- u. eine Kreidezeichnung auf Papier bzw. leichtem Karton. 1988-93. Von 29 x 20,5 bis 69 x 42,3 cm.

Zwei Blatt monogrammiert, drei Blatt mit Künstlersignet.

Enthält: 1. o.T. (Selbstbildnis mit Stift im Mund). Bleistift. 1988. 29,6 x 21 cm. Datiert (27.2.88.) - 2. Der Schornstein dampft mehr. Bleistift. 20 x 17 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt. - 3. Der Käufer prüft, ob der Maler wenigstens seinen Namen richtig schreibt. Bleistift. 1993. 29 x 20,5 cm. Datiert (17.3.93.) - 4. o.T. (Auf der Wolke). Bleistift. 1993. 18,4 x 25 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt. Datiert (9.7.93.) - 5. Bürger, schont eure Anlagen (Erich Kästner). Braune und schwarze Kreide. 69 x 42,3 cm. - Beigegeben: Derselbe. Pierrot Renault - Zirkus - Prinz Boris steht Modell - Solarium. Vier Blatt Radierungen auf Büttenkarton. 1986-2001. Von 14,7 x 10,2 (27 x 20) bis 24,8 x 28 (50 x 37,5) cm. Jeweils signiert, drei Blatt datiert.

(Crimmitschau 1937 - lebt in Radebeul)

Konvolut von fünf Blatt (Künstlerbildnisse). Vier Bleistift- u. eine Kreidezeichnung auf Papier bzw. leichtem Karton. 1988-93. Von 29 x 20,5 bis 69 x 42,3 cm.

Zwei Blatt monogrammiert, drei Blatt mit Künstlersignet.

Enthält: 1. o.T. (Selbstbildnis mit Stift im Mund). Bleistift. 1988. 29,6 x 21 cm. Datiert (27.2.88.) - 2. Der Schornstein dampft mehr. Bleistift. 20 x 17 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt. - 3. Der Käufer prüft, ob der Maler wenigstens seinen Namen richtig schreibt. Bleistift. 1993. 29 x 20,5 cm. Datiert (17.3.93.) - 4. o.T. (Auf der Wolke). Bleistift. 1993. 18,4 x 25 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt. Datiert (9.7.93.) - 5. Bürger, schont eure Anlagen (Erich Kästner). Braune und schwarze Kreide. 69 x 42,3 cm. - Beigegeben: Derselbe. Pierrot Renault - Zirkus - Prinz Boris steht Modell - Solarium. Vier Blatt Radierungen auf Büttenkarton. 1986-2001. Von 14,7 x 10,2 (27 x 20) bis 24,8 x 28 (50 x 37,5) cm. Jeweils signiert, drei Blatt datiert.

102

Graf, Peter

(Crimmitschau 1937 - lebt in Radebeul)

Konvolut von neun Blatt (Weibliche Akte). Zwei Aquarelle u. sieben Bleistiftzeichnungen auf Papier bzw. leichtem Karton. 1986-2000. Von 19,7 x 26 bis 29,7 x 21 cm.

Vier Blatt signiert, vier Blatt mit Künstlersignet.

Enthält: 1. Sauna amoré. Bleistift. 1986. 25 x 18 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt. - 2. o.T. (Sitzender Akt). Bleistift. Um 1987. 23,2 x 21 cm. - 3. o.T. (Im Cafe). Bleistift. 1988. 29 x 18 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt. Datiert (4.12.88.) - 4. o.T. (Schwein). Aquarell und Tusche über Kugelschreiber auf kariertem Papier. 1996. 29,5 x 21 cm. - 5. Was ist Schönheit - schwer zu erklären... Bleistift. 1998. 29,7 x 21 cm. - 6. So La Ri Um (Akt am Spieß). Aquarell und Bleistift. 2000. 21 x 29,7 cm. Datiert (14.9.00.) - 7. Die Logik des Bildes beginnt, wo die Logik des Verstandes endet. Bleistift auf Papier. 2000. 23,5 x 29 cm. - 8. 2 Helden erwarten den Feind. Kugelschreiber und Bleistift. 19,7 x 26,5 cm. - 9. Frau Schnike fährt gern und viel Auto - ihre Beine werden immer schwächer und fetter. Bleistift. 21 x 29,7 cm. - Beigegeben: Derselbe. Der absolute Musikliebhaber. Bleistift auf Karton. 15,4 x 17,7 cm. Signiert, betitelt und mit Widmung versehen. Verso bezeichnet.

(Crimmitschau 1937 - lebt in Radebeul)

Konvolut von neun Blatt (Weibliche Akte). Zwei Aquarelle u. sieben Bleistiftzeichnungen auf Papier bzw. leichtem Karton. 1986-2000. Von 19,7 x 26 bis 29,7 x 21 cm.

Vier Blatt signiert, vier Blatt mit Künstlersignet.

Enthält: 1. Sauna amoré. Bleistift. 1986. 25 x 18 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt. - 2. o.T. (Sitzender Akt). Bleistift. Um 1987. 23,2 x 21 cm. - 3. o.T. (Im Cafe). Bleistift. 1988. 29 x 18 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt. Datiert (4.12.88.) - 4. o.T. (Schwein). Aquarell und Tusche über Kugelschreiber auf kariertem Papier. 1996. 29,5 x 21 cm. - 5. Was ist Schönheit - schwer zu erklären... Bleistift. 1998. 29,7 x 21 cm. - 6. So La Ri Um (Akt am Spieß). Aquarell und Bleistift. 2000. 21 x 29,7 cm. Datiert (14.9.00.) - 7. Die Logik des Bildes beginnt, wo die Logik des Verstandes endet. Bleistift auf Papier. 2000. 23,5 x 29 cm. - 8. 2 Helden erwarten den Feind. Kugelschreiber und Bleistift. 19,7 x 26,5 cm. - 9. Frau Schnike fährt gern und viel Auto - ihre Beine werden immer schwächer und fetter. Bleistift. 21 x 29,7 cm. - Beigegeben: Derselbe. Der absolute Musikliebhaber. Bleistift auf Karton. 15,4 x 17,7 cm. Signiert, betitelt und mit Widmung versehen. Verso bezeichnet.

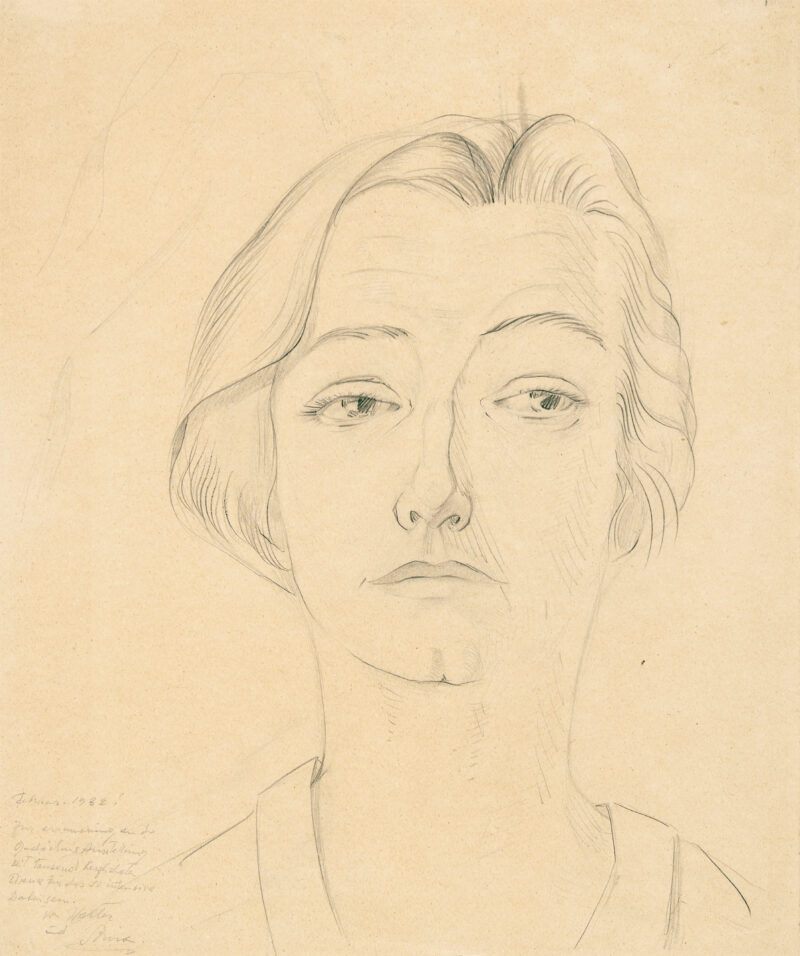

103*

Gramatté, Walter

(Berlin 1897 - 1929 Hamburg)

Frauenbildnis. Bleistift auf leichtem chamoisfarbenen Karton. 32,4 x 27,1 cm, unter Passepartout.

Mit Widmung der Witwe des Künstlers vom Februar 1932.

Insgesamt leicht gebräunt. Der untere Blattrand mit einer kleinen Knitterspur.

(Berlin 1897 - 1929 Hamburg)

Frauenbildnis. Bleistift auf leichtem chamoisfarbenen Karton. 32,4 x 27,1 cm, unter Passepartout.

Mit Widmung der Witwe des Künstlers vom Februar 1932.

Insgesamt leicht gebräunt. Der untere Blattrand mit einer kleinen Knitterspur.

104

Greis, Otto

(Frankfurt am Main 1913 - 2001 Ingelheim)

Blühender Wind. Öl auf Leinwand. 1977. 80 x 80 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso signiert, dreifach datiert (Febr. März 77), betitelt sowie mit der Nummer "30" versehen.

Provenienz: Sammlung Werner Haftmann, Berlin; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Die Ränder mit minimalen Lagerspuren.

(Frankfurt am Main 1913 - 2001 Ingelheim)

Blühender Wind. Öl auf Leinwand. 1977. 80 x 80 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso signiert, dreifach datiert (Febr. März 77), betitelt sowie mit der Nummer "30" versehen.

Provenienz: Sammlung Werner Haftmann, Berlin; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Die Ränder mit minimalen Lagerspuren.

105

Gröszer, Clemens

(1951 Berlin 2014)

Stilleben mit venezianischer Maske IV. Öl auf Pressholz. 2010. 151 x 30,5 cm. Im Künstlerrahmen.

Signiert u. datiert. Verso signiert, datiert u. betitelt sowie mit Angaben zur Technik versehen.

Provenienz: Von der Vorbesitzerin 2014 in der Galerie Berlin, Küttner & Ebert GmbH, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Vereinzelte kleine Retuschen.

(1951 Berlin 2014)

Stilleben mit venezianischer Maske IV. Öl auf Pressholz. 2010. 151 x 30,5 cm. Im Künstlerrahmen.

Signiert u. datiert. Verso signiert, datiert u. betitelt sowie mit Angaben zur Technik versehen.

Provenienz: Von der Vorbesitzerin 2014 in der Galerie Berlin, Küttner & Ebert GmbH, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Vereinzelte kleine Retuschen.

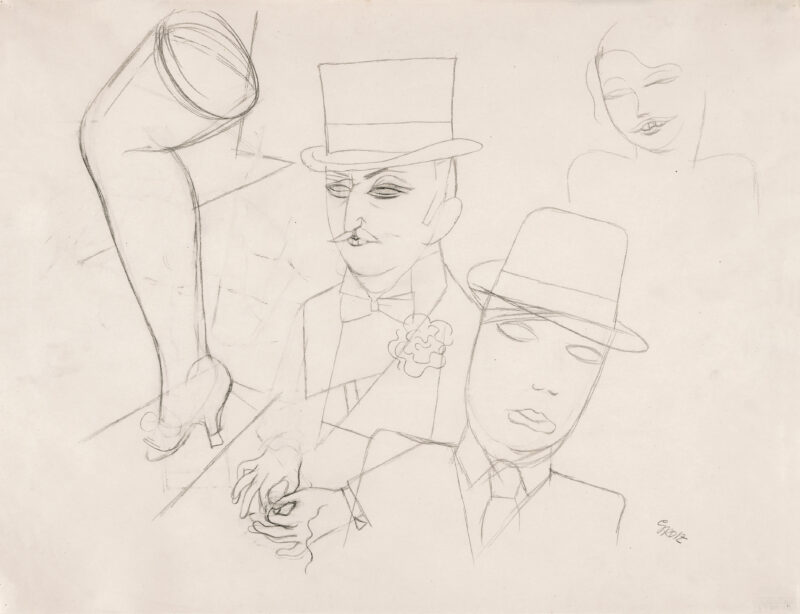

106

Grosz, George

(1893 Berlin 1959)

Straßenszene, Berlin. Bleistift auf chamoisfarbenem Papier. 1919-22. 46 x 60 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso Nachlaßstempel, dort mit der Werknummer "5 198 6" bezeichnet u. datiert.

Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken sowie minimale Lagerspuren.

(1893 Berlin 1959)

Straßenszene, Berlin. Bleistift auf chamoisfarbenem Papier. 1919-22. 46 x 60 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso Nachlaßstempel, dort mit der Werknummer "5 198 6" bezeichnet u. datiert.

Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken sowie minimale Lagerspuren.

107

Grundig, Hans

(1901 Dresden 1958)

Stehender weiblicher Akt. Aquarell über Bleistift auf leichtem Karton. 1925. 42,5 x 32 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Provenienz: Sammlung Hugo Erfurth, Dresden; Galerie Hasenclever, München; Privatsammlung Niedersachsen; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Hans Grundigs Werk ist ein Beispiel für die Haltung der Dresdner Künstler der Neuen Sachlichkeit, die sich ab etwa 1920 von der pathetischen Emphase des Expressionismus abgrenzten. Im Gegensatz zu den zynischen Chronisten ihrer Zeit, wie Grosz oder Dix, traten Grundig und andere jüngere Künstler als engagierte Gestalter gesellschaftlicher Visionen auf. Hier liegt der Fokus auf einer bewusst gebrochenen, teils naiv wirkenden Darstellung, mit der Grundig das Ziel verfolgte, die soziale Realität seiner Gegenwart ungeschönt, aber eindringlich sichtbar zu machen. - Vor allem in unserem weiblichen Akt kommt diese Haltung klar zum Ausdruck: Die Pose des Modells ist provokant, der leicht verzogene Mund und der starre Blick erzeugen eine Distanz, die nicht nur kühl, sondern gesellschaftlich aufgeladen erscheint. Die reduzierte Farbigkeit und der spontane Pinselduktus verstärken die emotionale Kälte. Damit gelingt es Grundig, auf die sozialen Umstände der Zeit hinzuweisen. Anders als bei Dix, der oft mit Allegorien und symbolischer Überformung arbeitete, steht bei Grundig der Mensch selbst und sein existenzieller Zustand im Mittelpunkt. - Sein künstlerisches Anliegen, das er gemeinsam mit seinen Zeitgenossen verfolgte, beschrieb er rückblickend: "Das ist unser allgemeiner Feind, die Welt in Ausschnitte zu zerlegen, die noch dazu Abziehbilder des Wirklichen sind, sie zu entkleiden von ihren tieferen Zusammenhängen. Wir wollen nicht ein Narkotikum sein für Außenseiter des Lebens, aber auch das wollen wir nicht, Abgründe mit Watte und Seidenschleiern bedecken, Schutzengel dazu malen, die aus bewusster Gesellschaftslüge bestimmter Kreise entwickelt wurden. Wir sind und wollen sein in Wahrheit Realisten, Fackelhalter der uns erkennbaren Wahrheit. Nichts verdecken, aber alles zeigen, und das Schöne im Leben, gerade das ist es, was wir mit Sehnsucht unseres Herzens ersehnen und mit allen Mitteln erkämpfen." (Brief von Hans an Lea Grundig, 24.9.1946) - Vereinzelt minimal stockfleckig.

(1901 Dresden 1958)

Stehender weiblicher Akt. Aquarell über Bleistift auf leichtem Karton. 1925. 42,5 x 32 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Provenienz: Sammlung Hugo Erfurth, Dresden; Galerie Hasenclever, München; Privatsammlung Niedersachsen; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Hans Grundigs Werk ist ein Beispiel für die Haltung der Dresdner Künstler der Neuen Sachlichkeit, die sich ab etwa 1920 von der pathetischen Emphase des Expressionismus abgrenzten. Im Gegensatz zu den zynischen Chronisten ihrer Zeit, wie Grosz oder Dix, traten Grundig und andere jüngere Künstler als engagierte Gestalter gesellschaftlicher Visionen auf. Hier liegt der Fokus auf einer bewusst gebrochenen, teils naiv wirkenden Darstellung, mit der Grundig das Ziel verfolgte, die soziale Realität seiner Gegenwart ungeschönt, aber eindringlich sichtbar zu machen. - Vor allem in unserem weiblichen Akt kommt diese Haltung klar zum Ausdruck: Die Pose des Modells ist provokant, der leicht verzogene Mund und der starre Blick erzeugen eine Distanz, die nicht nur kühl, sondern gesellschaftlich aufgeladen erscheint. Die reduzierte Farbigkeit und der spontane Pinselduktus verstärken die emotionale Kälte. Damit gelingt es Grundig, auf die sozialen Umstände der Zeit hinzuweisen. Anders als bei Dix, der oft mit Allegorien und symbolischer Überformung arbeitete, steht bei Grundig der Mensch selbst und sein existenzieller Zustand im Mittelpunkt. - Sein künstlerisches Anliegen, das er gemeinsam mit seinen Zeitgenossen verfolgte, beschrieb er rückblickend: "Das ist unser allgemeiner Feind, die Welt in Ausschnitte zu zerlegen, die noch dazu Abziehbilder des Wirklichen sind, sie zu entkleiden von ihren tieferen Zusammenhängen. Wir wollen nicht ein Narkotikum sein für Außenseiter des Lebens, aber auch das wollen wir nicht, Abgründe mit Watte und Seidenschleiern bedecken, Schutzengel dazu malen, die aus bewusster Gesellschaftslüge bestimmter Kreise entwickelt wurden. Wir sind und wollen sein in Wahrheit Realisten, Fackelhalter der uns erkennbaren Wahrheit. Nichts verdecken, aber alles zeigen, und das Schöne im Leben, gerade das ist es, was wir mit Sehnsucht unseres Herzens ersehnen und mit allen Mitteln erkämpfen." (Brief von Hans an Lea Grundig, 24.9.1946) - Vereinzelt minimal stockfleckig.

108

Grützke, Johannes

(1937 Berlin 2017)

Selbstbildnis. Öl auf Leinwand. 1991. 40 x 30 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso signiert u. datiert (12.10.91).

Provenienz: Galerie Gres, Frankfurt am Main; Privatsammlung Berlin; Privatsammlung Hamburg.

(1937 Berlin 2017)

Selbstbildnis. Öl auf Leinwand. 1991. 40 x 30 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso signiert u. datiert (12.10.91).

Provenienz: Galerie Gres, Frankfurt am Main; Privatsammlung Berlin; Privatsammlung Hamburg.

109

Grützke, Johannes

(1937 Berlin 2017)

Fast noch schlafend. Pastell auf blaugrünem Bütten. 1976. 48,4 x 63,2 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso signiert u. datiert (22.2.1976).

Minimale Lagerspuren sowie die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

(1937 Berlin 2017)

Fast noch schlafend. Pastell auf blaugrünem Bütten. 1976. 48,4 x 63,2 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso signiert u. datiert (22.2.1976).

Minimale Lagerspuren sowie die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

110

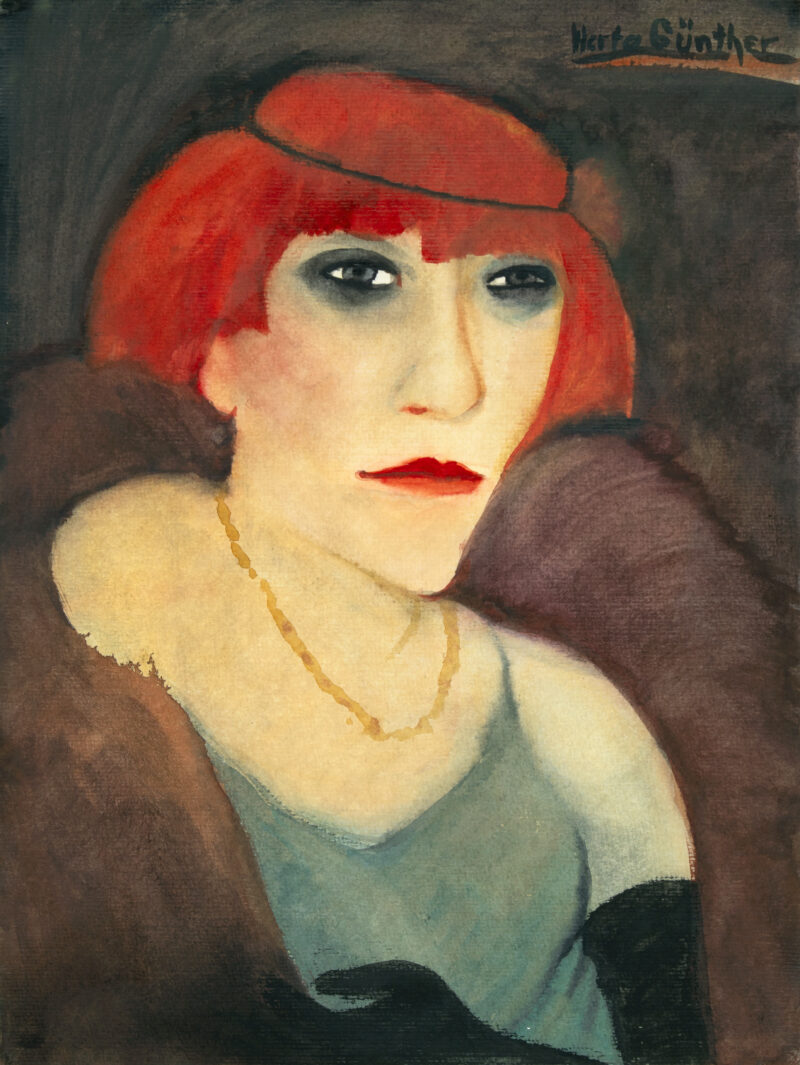

Günther, Herta

(1934 Dresden 2018)

Die Rothaarige. Aquarell auf leicht genarbtem Karton. Um 1995. 39,8 x 30 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

(1934 Dresden 2018)

Die Rothaarige. Aquarell auf leicht genarbtem Karton. Um 1995. 39,8 x 30 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

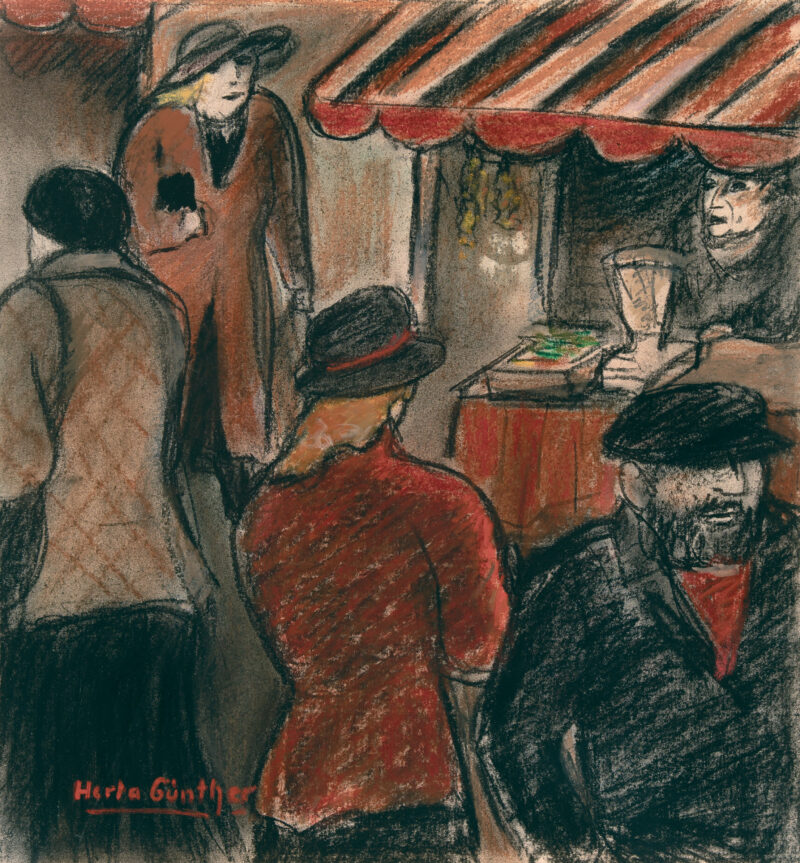

111

Günther, Herta

(1934 Dresden 2018)

Marktszene. Pastell auf leichtem Karton. 31,5 x 29,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

(1934 Dresden 2018)

Marktszene. Pastell auf leichtem Karton. 31,5 x 29,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

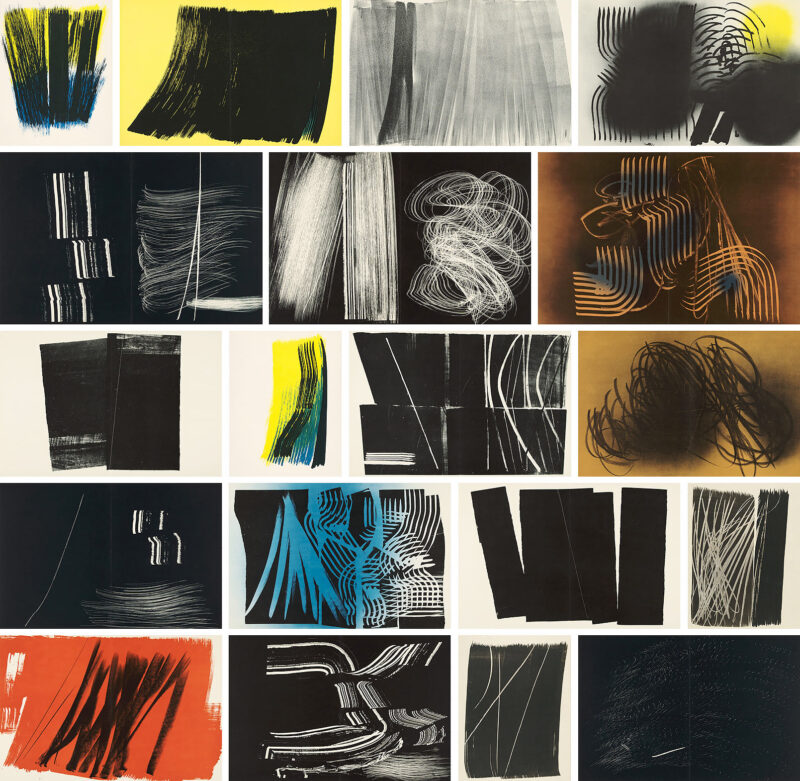

113

Hartung, Hans

(Leipzig 1904 - 1989 Antibes)

Farandole. Suite lithographique de Hans Hartung, Poème de Jean Proal. Barcelona, Ediciones Poligrafa S.A., 1971.

15 doppelseitige Lithographien, davon sechs in Farbe, zu einem Gedicht von Jean Proal auf insgesamt 23 lose eingelegten Doppelbögen. In Kartonumschlag mit farbiger Titellithographie. In illustriertem Leineneinband und Kassette. 53 x 40,5 cm. Im Impressum signiert, auf dem Titelblatt mit einer Widmung vom 10.09.76 an Jörn Merkert versehen. Exemplar Nr. 232.

Provenienz: Atelier des Künstlers; Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Die Kassette mit Lagerspuren.

(Leipzig 1904 - 1989 Antibes)

Farandole. Suite lithographique de Hans Hartung, Poème de Jean Proal. Barcelona, Ediciones Poligrafa S.A., 1971.

15 doppelseitige Lithographien, davon sechs in Farbe, zu einem Gedicht von Jean Proal auf insgesamt 23 lose eingelegten Doppelbögen. In Kartonumschlag mit farbiger Titellithographie. In illustriertem Leineneinband und Kassette. 53 x 40,5 cm. Im Impressum signiert, auf dem Titelblatt mit einer Widmung vom 10.09.76 an Jörn Merkert versehen. Exemplar Nr. 232.

Provenienz: Atelier des Künstlers; Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Die Kassette mit Lagerspuren.

114

Hartung, Karl

(Hamburg 1908 - 1967 Berlin)

Henkelgefäß. Keramik mit glasierter Innenseite. Um 1938/39. 28,5 x 27 x 11 cm.

Auf der Standfläche monogrammiert.

Krause 230.

(Hamburg 1908 - 1967 Berlin)

Henkelgefäß. Keramik mit glasierter Innenseite. Um 1938/39. 28,5 x 27 x 11 cm.

Auf der Standfläche monogrammiert.

Krause 230.

115

Helberger, Alfred

(Eberstadt 1871 - 1946 Berlin)

o.T. (Norwegische Erntelandschaft). Öl auf Leinwand. Um 1914. 60 x 74 cm. Gerahmt.

Monogrammiert.

Der rechte Leinwandrand mit einer Kratzspur. Stellenweise minimales Craquelé.

(Eberstadt 1871 - 1946 Berlin)

o.T. (Norwegische Erntelandschaft). Öl auf Leinwand. Um 1914. 60 x 74 cm. Gerahmt.

Monogrammiert.

Der rechte Leinwandrand mit einer Kratzspur. Stellenweise minimales Craquelé.

116

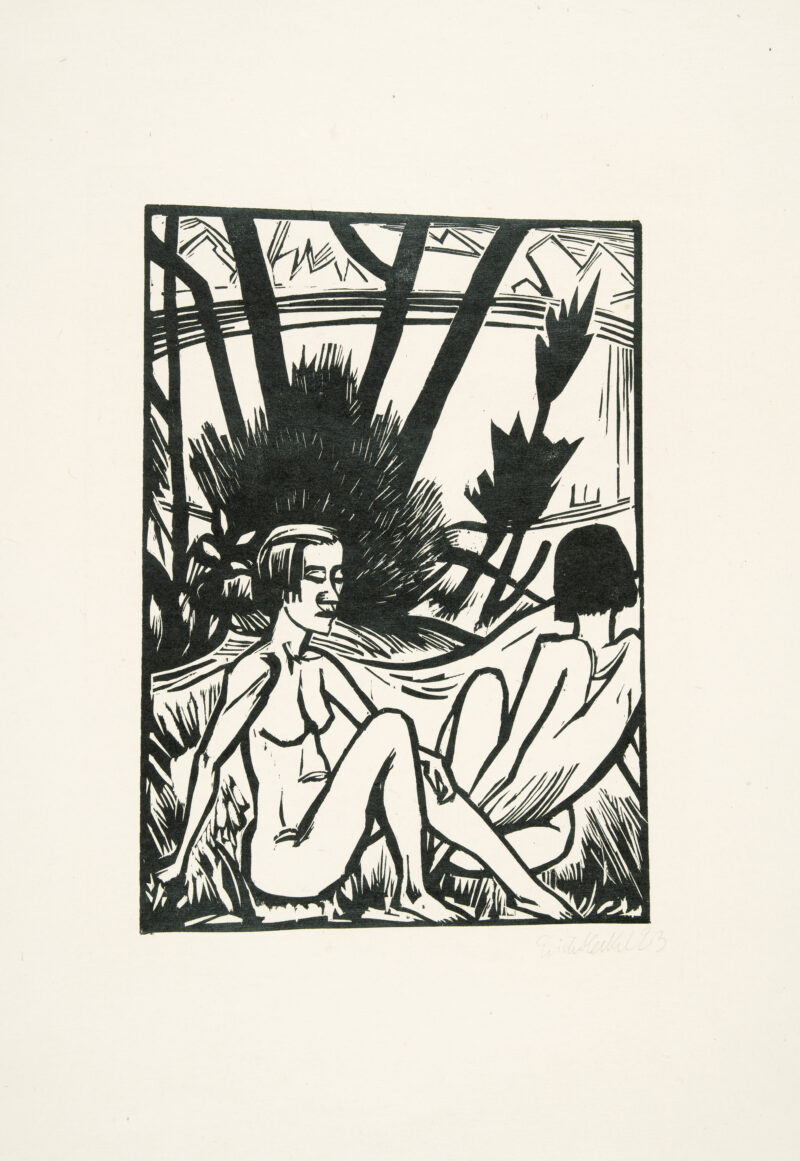

Heckel, Erich

(Döbeln 1883 - 1970 Radolfzell)

Zwei Sitzende. Holzschnitt auf chamoisfarbenem Bütten. 1923. 40 x 29 (70 x 55,5) cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt.

Ebner/Gabelmann 793 H II - Dube H 337 a - "Das Motiv zeigt den Strand bei Osterholz an der Flensburger Förde." (Ebner/Gabelmann 2021, S. 152) - Minimal stockfleckig.

(Döbeln 1883 - 1970 Radolfzell)

Zwei Sitzende. Holzschnitt auf chamoisfarbenem Bütten. 1923. 40 x 29 (70 x 55,5) cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt.

Ebner/Gabelmann 793 H II - Dube H 337 a - "Das Motiv zeigt den Strand bei Osterholz an der Flensburger Förde." (Ebner/Gabelmann 2021, S. 152) - Minimal stockfleckig.

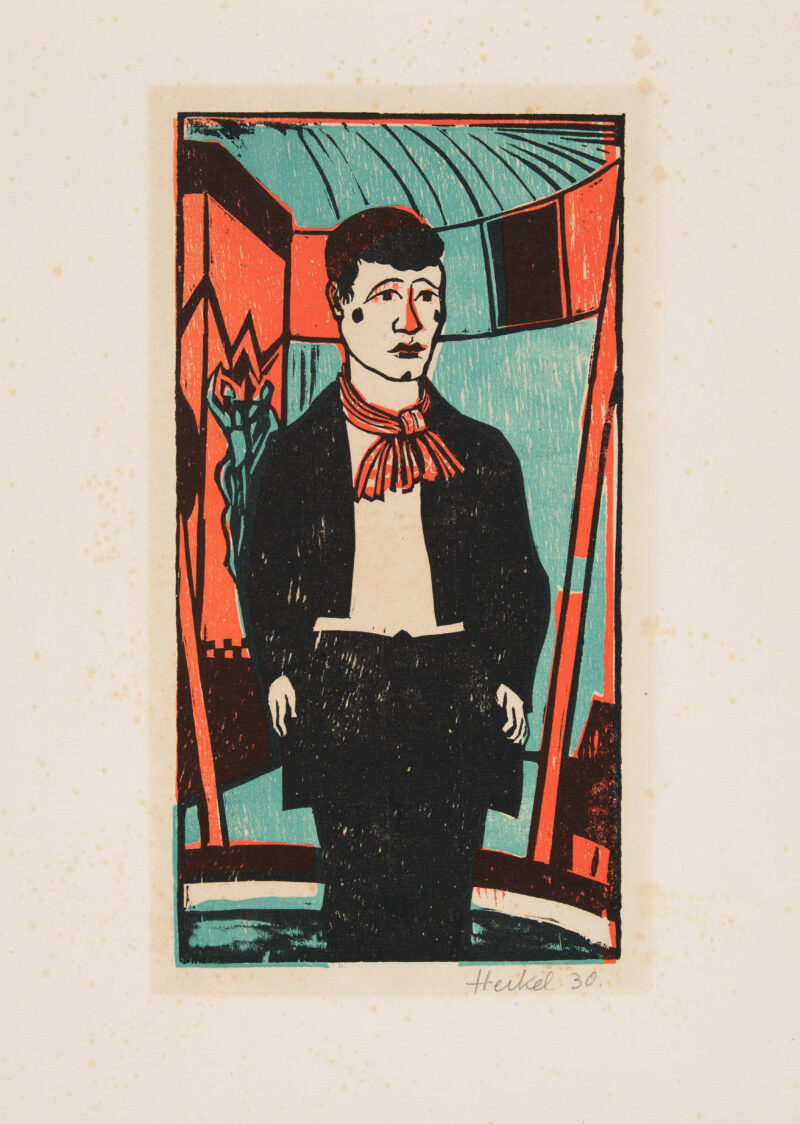

117

Heckel, Erich

(Döbeln 1883 - 1970 Radolfzell)

Junger Clown. Farbholzschnitt auf Bütten. 1929. 29,4 x 15,5 (40 x 28,3) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert (30).

Ebner/Gabelmann 817 H bB - Dube H 344 b - Söhn HDO 72722-2 - Blatt 2 aus "Die Schaffenden", Holzschnitt-Sondermappe. Berlin, Euphorion-Verlag, 1930, VII. Jg., 2. Mappe. - Im Passepartoutausschnitt leicht gebräunt. Der volle Rand stockfleckig.

(Döbeln 1883 - 1970 Radolfzell)

Junger Clown. Farbholzschnitt auf Bütten. 1929. 29,4 x 15,5 (40 x 28,3) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert (30).

Ebner/Gabelmann 817 H bB - Dube H 344 b - Söhn HDO 72722-2 - Blatt 2 aus "Die Schaffenden", Holzschnitt-Sondermappe. Berlin, Euphorion-Verlag, 1930, VII. Jg., 2. Mappe. - Im Passepartoutausschnitt leicht gebräunt. Der volle Rand stockfleckig.

118

Heyder, Jost

(Gera 1954 - lebt Thüringen)

o.T. (Maler und Modell). Öl auf Hartfaser. 1991. 125 x 100,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

In dunklen, expressiv aufgetragenen Farben inszeniert Jost Heyder eine Szene zwischen Theater und Traum. Zwei Figuren - der Maler mit Pinsel, das Modell in einem Kostüm - begegnen sich in einem Raum, der ebenso Atelier wie Bühne sein könnte. Heyder spielt mit Rollenbildern und Blickrichtungen: Während der Maler den Betrachter direkt adressiert, bleibt die Frau in sich versunken. In dieser spannungsvollen Konstellation verdichtet sich das Thema des Bildes - die Kunst als Spiel, als Maskerade, als Spiegel eines inneren Zustands.

(Gera 1954 - lebt Thüringen)

o.T. (Maler und Modell). Öl auf Hartfaser. 1991. 125 x 100,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

In dunklen, expressiv aufgetragenen Farben inszeniert Jost Heyder eine Szene zwischen Theater und Traum. Zwei Figuren - der Maler mit Pinsel, das Modell in einem Kostüm - begegnen sich in einem Raum, der ebenso Atelier wie Bühne sein könnte. Heyder spielt mit Rollenbildern und Blickrichtungen: Während der Maler den Betrachter direkt adressiert, bleibt die Frau in sich versunken. In dieser spannungsvollen Konstellation verdichtet sich das Thema des Bildes - die Kunst als Spiel, als Maskerade, als Spiegel eines inneren Zustands.

119

Herrmann, Curt

(Merseburg 1854 - 1929 Erlangen)

Stilleben mit Äpfeln und Vase. Öl auf Leinwand auf Holz. Um 1905. 50 x 50 cm. Gerahmt.

Monogrammiert.

Mit einer Expertise von Dr. Thomas Föhl vom 8. September 2014. - Stellenweise Craquelé sowie leichte Farbverluste.

(Merseburg 1854 - 1929 Erlangen)

Stilleben mit Äpfeln und Vase. Öl auf Leinwand auf Holz. Um 1905. 50 x 50 cm. Gerahmt.

Monogrammiert.

Mit einer Expertise von Dr. Thomas Föhl vom 8. September 2014. - Stellenweise Craquelé sowie leichte Farbverluste.

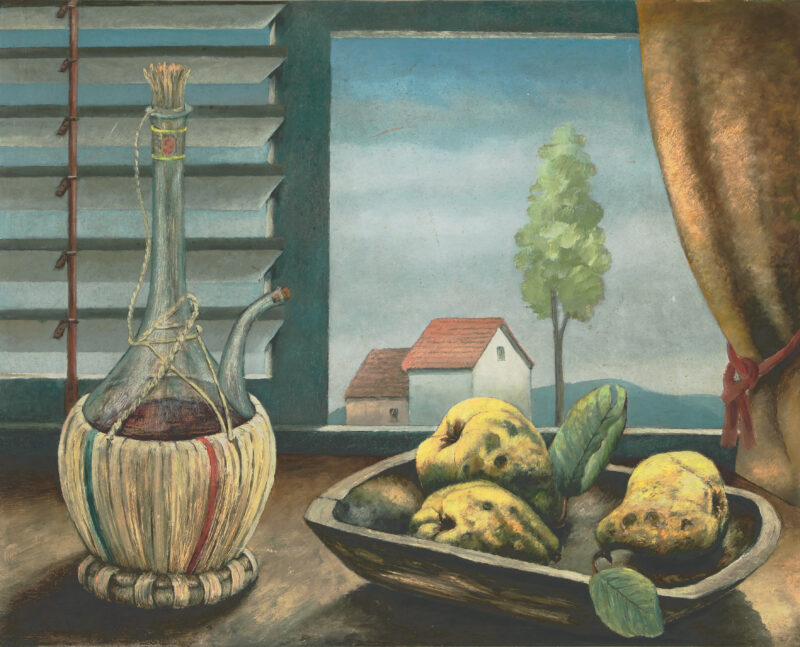

120

Hölscher, Theo

(1895 Münster 1966)

Stilleben mit Quitten. Öl auf Schichtholz. 1945. 63 x 79 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso signiert, datiert, betitelt u. mit Adressangaben des Künstlers versehen.

Leichte Lagerspuren.

(1895 Münster 1966)

Stilleben mit Quitten. Öl auf Schichtholz. 1945. 63 x 79 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso signiert, datiert, betitelt u. mit Adressangaben des Künstlers versehen.

Leichte Lagerspuren.

121

Hilmar, Jiri

(Hradec Králové 1937 - lebt in Gelsenkirchen)

o.T. (Optisches Relief, Flächenverlauf). Schwarzweißer Karton, gefaltet u. verklebt, in Plexiglaskasten. 60,8 x 60,8 x 7,8 cm.

Provenienz: Privatsammlung Bayern, direkt vom Künstler erworben; Privatsammlung Hannover. - Ein wichtiges Ausgangsmoment für Hilmar ist die Gegenüberstellung von positiven und negativen Formen, "wobei der optische Effekt durch die allmähliche Änderung der Struktur hervorgerufen wird. Eine bedeutende Rolle entfällt auf den Zuschauer: Die Statik des Objekts wird durch die Veränderung des Beobachtungsortes aufgehoben und eine neue optische Wirkung wird erzielt. Mit den zufälligen Bewegungen des Zuschauers rechnet Hilmar bei der Herstellung seiner Reliefs schon im voraus. Er hält diese 'Bewegung in Ruhe' für den wichtigsten Ausgangspunkt seiner Arbeit." (Zdenek Felix, Optische Reliefs von Jiri Hilmar, Saarbrücken, Galerie St. Johann, 1970, Faltblatt). - Verso Spuren der früheren Montierung.

(Hradec Králové 1937 - lebt in Gelsenkirchen)

o.T. (Optisches Relief, Flächenverlauf). Schwarzweißer Karton, gefaltet u. verklebt, in Plexiglaskasten. 60,8 x 60,8 x 7,8 cm.

Provenienz: Privatsammlung Bayern, direkt vom Künstler erworben; Privatsammlung Hannover. - Ein wichtiges Ausgangsmoment für Hilmar ist die Gegenüberstellung von positiven und negativen Formen, "wobei der optische Effekt durch die allmähliche Änderung der Struktur hervorgerufen wird. Eine bedeutende Rolle entfällt auf den Zuschauer: Die Statik des Objekts wird durch die Veränderung des Beobachtungsortes aufgehoben und eine neue optische Wirkung wird erzielt. Mit den zufälligen Bewegungen des Zuschauers rechnet Hilmar bei der Herstellung seiner Reliefs schon im voraus. Er hält diese 'Bewegung in Ruhe' für den wichtigsten Ausgangspunkt seiner Arbeit." (Zdenek Felix, Optische Reliefs von Jiri Hilmar, Saarbrücken, Galerie St. Johann, 1970, Faltblatt). - Verso Spuren der früheren Montierung.

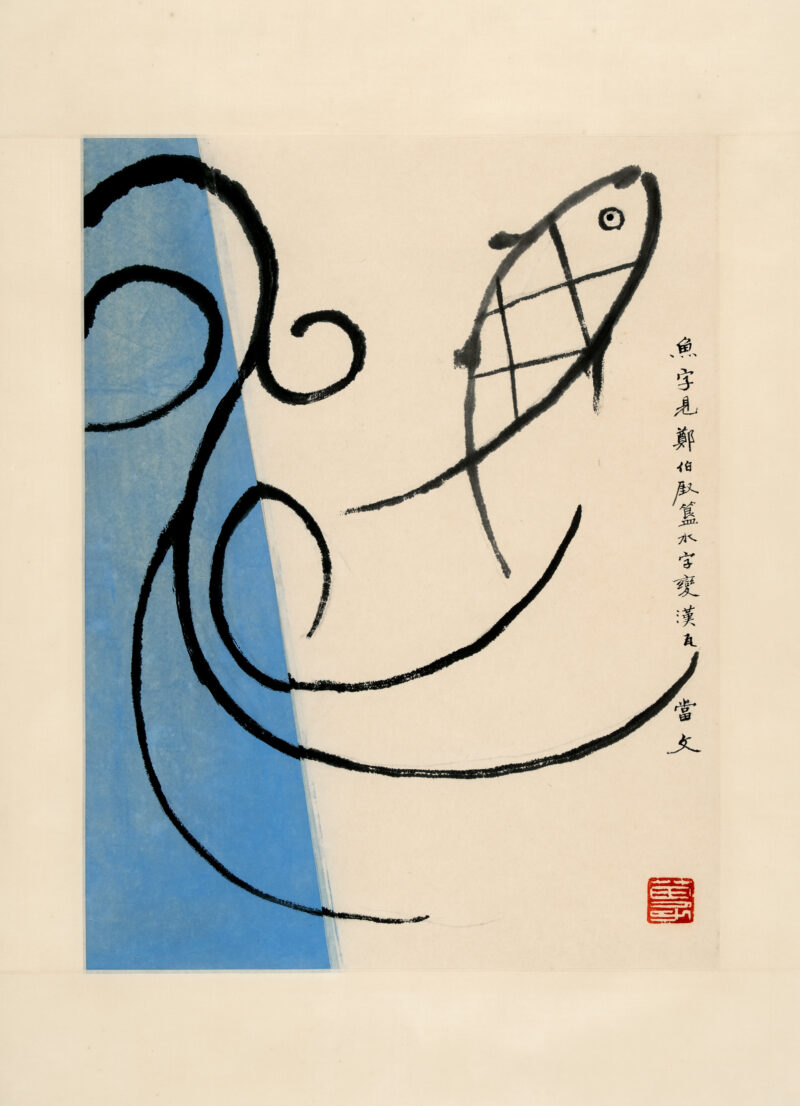

122

Huang Miaozi

(Kanton 1913 - 2012 China)

Fisch mit Wasser. Pinsel in Tusche u. Gouache über Kreide auf zwei Lagen feinem Japan, mit Seide auf Karton montiert. 1992. 65 x 49,4 (89,5 x 64) cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert (Siegelschrift). Mit chinesischer Inschrift.

Ausgestellt und abgebildet in: Mit diesen Händen. Moderne chinesische Malerei und Kalligraphie der Künstler Gu Gan und Huang Miaozi. Köln, Museum für ostasiatische Kunst, 1992-93, Abb. 10, S. 12 (beigegeben). - Huang Miaozi zählt zu den bedeutendsten Wegbereitern der modernen chinesischen Kalligraphie. Nach der gewaltsamen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 emigirierte er gemeinsam mit seiner Frau Yu Feng nach Australien, wo er eine Honorarprofessur an der Griffith University übernahm. 1995 kehrte das Künstlerpaar nach China zurück. In der Folge wurden ihre Arbeiten in zahlreichen renommierten Ausstellungen der chinesische Kunstszene präsentiert. Heute befinden sich Werke von Huang Miaozi in bedeutenden Sammlungen im In- und Ausland.

(Kanton 1913 - 2012 China)

Fisch mit Wasser. Pinsel in Tusche u. Gouache über Kreide auf zwei Lagen feinem Japan, mit Seide auf Karton montiert. 1992. 65 x 49,4 (89,5 x 64) cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert (Siegelschrift). Mit chinesischer Inschrift.

Ausgestellt und abgebildet in: Mit diesen Händen. Moderne chinesische Malerei und Kalligraphie der Künstler Gu Gan und Huang Miaozi. Köln, Museum für ostasiatische Kunst, 1992-93, Abb. 10, S. 12 (beigegeben). - Huang Miaozi zählt zu den bedeutendsten Wegbereitern der modernen chinesischen Kalligraphie. Nach der gewaltsamen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 emigirierte er gemeinsam mit seiner Frau Yu Feng nach Australien, wo er eine Honorarprofessur an der Griffith University übernahm. 1995 kehrte das Künstlerpaar nach China zurück. In der Folge wurden ihre Arbeiten in zahlreichen renommierten Ausstellungen der chinesische Kunstszene präsentiert. Heute befinden sich Werke von Huang Miaozi in bedeutenden Sammlungen im In- und Ausland.

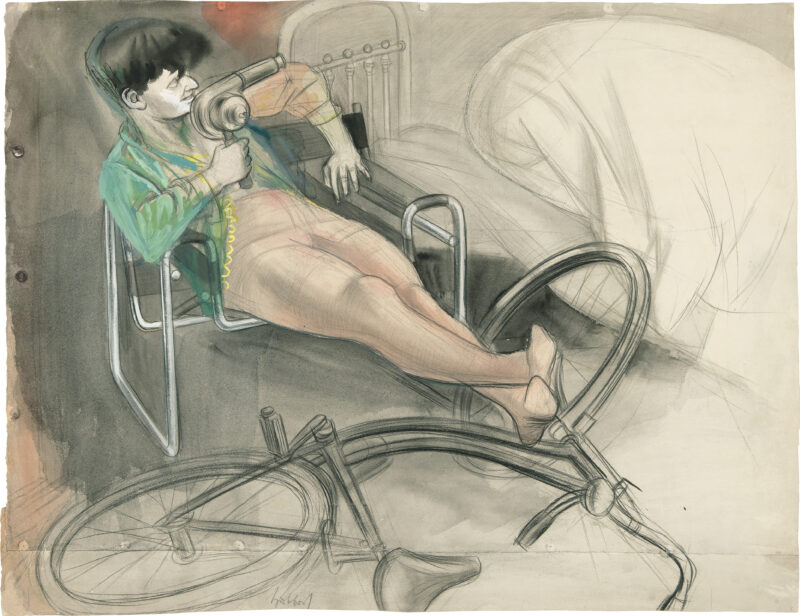

123*

Hubbuch, Karl

(1891 Karlsruhe 1979)

Hilde mit Föhn, Fahrrad und Bauhausstuhl. Aquarell u. Gouache über Lithokreide u. Bleistift auf Karton. 1928. 57 x 74,3 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso in Versalien signiert, datiert u. betitelt "Mit Föhn und Fahrrad" sowie mit der Ortsangabe "Karlsruhe" u. Angaben zur Technik versehen.

Provenienz: Sammlung Volker Huber, Offenbach, von diesem in den 1970er Jahren bei der Galerie Valentin, Stuttgart, erworben. - Ausgestellt und abgebildet u.a. in: Karl Hubbuch. Karlsruhe, Badischer Kunstverein u.a., 1981, Katalog-Nr. 207, S. 209; Karl Hubbuch. Retrospektive. Karlsruhe, Städtische Galerie, 1993, Katalog-Nr. 115, S. 228; Karl Hubbuch. Der Zeichner. Hannover, Wilhelm-Busch-Museum u.a., 1991, Katalog-Nr. 53, S. 84; Bubikopf und Gretchenzopf. Die Frau der 20er Jahre. Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1995, S. 94; Bauhaus 1919-1933. Mailand, Fondazione Antonio Mazzotta, 1996, S. 333; Die 20er Jahre in Karlsruhe. Karlsruhe, Städtische Galerie, 2005, S. 131; Karl Hubbuch und das Neue Sehen. Münchner Stadtmuseum, 2012, S. 44 sowie in: Neue Sachlichkeit in Baden und Württemberg. Böblingen, Städtische Galerie, 2013, S. 36. - Mit verschmitztem Lächeln und einer Pose voller selbstbewusster Provokation fesselt "Hilde mit Föhn, Fahrrad und Bauhausstuhl" den Blick sofort: Lässig zurückgelehnt in einem Stahlrohrsessel, die Beine auf einem umgestürzten Fahrrad platziert, richtet Hilde das Heißluftgerät wie eine Waffe auf das zerwühlte Bett hinter ihr - ein Bild voller Widersprüche, Ironie und subtiler Rebellion. Kein Wunder, dass diese Arbeit unbestritten zu den Schlüsselwerken im Schaffen von Karl Hubbuch zählt und wie kaum eine andere die stilistischen und gesellschaftlichen Spannungen der Neuen Sachlichkeit verdichtet. - 1926 lernt die aus einer wohlhabenden jüdischen Familie stammende Hilde Isay Karl Hubbuch an der von ihm geleiteten Zeichenklasse der Badischen Landeskunstschule Karlsruhe kennen. Zwei Jahre später heiraten die beiden. Obwohl die Ehe nicht lange halten wird, entstehen in dieser Phase einige der wichtigsten Arbeiten des Künstlers. Hilde ist dabei eine zentrale Impulsgeberin. Ihre unbändigen dunklen Locken in der markanten Kurzhaarfrisur machen sie zum unverkennbaren Modell ihres Mannes. Sie verkörpert den Typus der "Neuen Frau": unabhängig, gebildet, emanzipiert und selbstbewusst. Sie raucht, spricht mit entwaffnender Direktheit - mitunter brüskierend - und interessiert sich leidenschaftlich für moderne Strömungen in Kunst und Design. Besonders fasziniert ist sie vom Bauhaus in Dessau, wo sie sich 1931 als Hospitantin in der Fotografieklasse einschreibt. - Bereits Jahre davor und vermutlich auf ihre Anregung hin hatte das Paar begonnen, sich mit dem Medium der Fotografie zu beschäftigen. Das demonstrieren vor allem die gemeinsamen Selbstporträts vor dem Spiegel, die Hubbuch und Hilde zusammen in verschiedenen spielerisch-ironischen Posen mit Nudelholz, Föhn und Besen "bewaffnet" zeigen und in denen das Paar traditionelle Rollenverteilungen auslotet und hinterfragt: "Dass sich Hilde und Karl immer wieder wechselseitig in ähnlichen Situationen ablichten, macht die Funktion des fotografischen Mediums als Kommunikationsmittel dieser Jahre besonders deutlich. Hilde steht ebenso selbstbewusst wie Karl Hubbuch im obersten Stock der Karlsruher Akademie oder sie konkurriert mit ihm vor dem Spiegel, wenn es um die Rollenverteilung innerhalb ihrer Beziehung geht." (Karin Koschkar, Karl Hubbuch als Modell- und Straßenfotograf, in: Katalog München 2011, S. 11-12) - Im Zusammenspiel mit der Fotografie entwickelt Karl Hubbuch auch in anderen Werkbereichen immer neue Bildlösungen. Die Szenerie in "Hilde mit Föhn, Fahrrad und Bauhausstuhl" erinnert nicht zufällig an die selbstironischen Aufnahmen vor dem Spiegel: Der Einfluss fotografischer Bildsprache zeigt sich in der spontanen, fast beiläufig wirkenden Inszenierung. Sowohl in der Malerei als auch in der Fotografie interessiert sich Hubbuch für narrative Sequenzen, experimentiert mit verschiedenen Perspektiven und erkundet so seine Umgebung mit einem tastenden, suchenden Blick. Auch das vorliegende Aquarell gleicht einer flüchtigen Momentaufnahme: Während bestimmte Elemente - insbesondere der Föhn und der in bestechender Präzision dargestellte Bauhausstuhl - minutiös ausgearbeitet sind, bleiben andere Gegenstände, etwa das ungemachte Bett im Hintergrund, nur studienhaft angedeutet. So werden Föhn und Stuhl zu heimlichen Protagonisten der Szenerie. - Den nur wenige Jahre zuvor von Marcel Breuer entwickelten Stahlrohrsessel hatte Hilde neben weiteren Bauhausmöbeln für das Atelier ihres Mannes angeschafft. Wie auch der Föhn, der sich in den 1920er Jahren zum unverzichtbaren Accessoire entwickelte - sei es zum Formen modischer Kurzhaarfrisuren oder zum Trocknen von Filmnegativen - steht er sinnbildlich für den modernen Lebensstil seiner Besitzer. In dieser Szene zweckentfremdet Hilde das Gerät spielerisch-ironisch zur "Waffe" und unterstreicht damit nicht nur ihren Eigensinn, sondern auch den Umgang mit Rollenbildern und Technik. - Trotz eines geregelten Einkommens durch Hubbuchs Professur an der Landeskunstschule fällt in den Selbstinszenierungen des Ehepaars auf, wie konsequent es sich vom bürgerlich-konservativen Lebensentwurf distanziert. Hildes ungezügelter Freigeist zeigt sich nicht nur in ihrer bewusst provokanten Pose, sondern auch in ihrer Kleidung, die lediglich aus einer Strumpfhose und einer aufklaffenden grünen Wickelbluse besteht. Dass sie die Füße ausgerechnet auf ein umgekipptes Fahrrad, dem Fortbewegungsmittel der Arbeiterschicht, legt, verstärkt den Gestus sozialer Nonkonformität und verweist auf eine bewusste Grenzüberschreitung im Sinne einer gelebten Moderne. - So vereint "Hilde mit Föhn, Fahrrad und Bauhausstuhl" auf eindrucksvolle Weise jene Elemente, die für Karl Hubbuchs Schaffen der späten 1920er Jahre prägend sind: das spielerische Experimentieren mit ungewohnten Perspektiven, das spannungsreiche Zusammenspiel von Fotografie und Malerei sowie das wache Interesse an gestalterischen und technischen Neuerungen dieser Zeit. Zugleich ist das Werk eine pointierte Charakterstudie, in der sich Hubbuchs feines Gespür für das Individuum offenbart. Mit augenzwinkerndem Humor inszeniert er seine Frau in übersteigerter Gestik und schafft es damit, deren eigenwilligen wie lebendigen Wesenszug im Bild zu bannen. - Gezeichnet auf zwei unterschiedlich großen vom Künstler horizontal zusammengefügten Kartonbögen. Die Rahmenrückwand mit diversen Ausstellungsetiketten.

(1891 Karlsruhe 1979)

Hilde mit Föhn, Fahrrad und Bauhausstuhl. Aquarell u. Gouache über Lithokreide u. Bleistift auf Karton. 1928. 57 x 74,3 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso in Versalien signiert, datiert u. betitelt "Mit Föhn und Fahrrad" sowie mit der Ortsangabe "Karlsruhe" u. Angaben zur Technik versehen.

Provenienz: Sammlung Volker Huber, Offenbach, von diesem in den 1970er Jahren bei der Galerie Valentin, Stuttgart, erworben. - Ausgestellt und abgebildet u.a. in: Karl Hubbuch. Karlsruhe, Badischer Kunstverein u.a., 1981, Katalog-Nr. 207, S. 209; Karl Hubbuch. Retrospektive. Karlsruhe, Städtische Galerie, 1993, Katalog-Nr. 115, S. 228; Karl Hubbuch. Der Zeichner. Hannover, Wilhelm-Busch-Museum u.a., 1991, Katalog-Nr. 53, S. 84; Bubikopf und Gretchenzopf. Die Frau der 20er Jahre. Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1995, S. 94; Bauhaus 1919-1933. Mailand, Fondazione Antonio Mazzotta, 1996, S. 333; Die 20er Jahre in Karlsruhe. Karlsruhe, Städtische Galerie, 2005, S. 131; Karl Hubbuch und das Neue Sehen. Münchner Stadtmuseum, 2012, S. 44 sowie in: Neue Sachlichkeit in Baden und Württemberg. Böblingen, Städtische Galerie, 2013, S. 36. - Mit verschmitztem Lächeln und einer Pose voller selbstbewusster Provokation fesselt "Hilde mit Föhn, Fahrrad und Bauhausstuhl" den Blick sofort: Lässig zurückgelehnt in einem Stahlrohrsessel, die Beine auf einem umgestürzten Fahrrad platziert, richtet Hilde das Heißluftgerät wie eine Waffe auf das zerwühlte Bett hinter ihr - ein Bild voller Widersprüche, Ironie und subtiler Rebellion. Kein Wunder, dass diese Arbeit unbestritten zu den Schlüsselwerken im Schaffen von Karl Hubbuch zählt und wie kaum eine andere die stilistischen und gesellschaftlichen Spannungen der Neuen Sachlichkeit verdichtet. - 1926 lernt die aus einer wohlhabenden jüdischen Familie stammende Hilde Isay Karl Hubbuch an der von ihm geleiteten Zeichenklasse der Badischen Landeskunstschule Karlsruhe kennen. Zwei Jahre später heiraten die beiden. Obwohl die Ehe nicht lange halten wird, entstehen in dieser Phase einige der wichtigsten Arbeiten des Künstlers. Hilde ist dabei eine zentrale Impulsgeberin. Ihre unbändigen dunklen Locken in der markanten Kurzhaarfrisur machen sie zum unverkennbaren Modell ihres Mannes. Sie verkörpert den Typus der "Neuen Frau": unabhängig, gebildet, emanzipiert und selbstbewusst. Sie raucht, spricht mit entwaffnender Direktheit - mitunter brüskierend - und interessiert sich leidenschaftlich für moderne Strömungen in Kunst und Design. Besonders fasziniert ist sie vom Bauhaus in Dessau, wo sie sich 1931 als Hospitantin in der Fotografieklasse einschreibt. - Bereits Jahre davor und vermutlich auf ihre Anregung hin hatte das Paar begonnen, sich mit dem Medium der Fotografie zu beschäftigen. Das demonstrieren vor allem die gemeinsamen Selbstporträts vor dem Spiegel, die Hubbuch und Hilde zusammen in verschiedenen spielerisch-ironischen Posen mit Nudelholz, Föhn und Besen "bewaffnet" zeigen und in denen das Paar traditionelle Rollenverteilungen auslotet und hinterfragt: "Dass sich Hilde und Karl immer wieder wechselseitig in ähnlichen Situationen ablichten, macht die Funktion des fotografischen Mediums als Kommunikationsmittel dieser Jahre besonders deutlich. Hilde steht ebenso selbstbewusst wie Karl Hubbuch im obersten Stock der Karlsruher Akademie oder sie konkurriert mit ihm vor dem Spiegel, wenn es um die Rollenverteilung innerhalb ihrer Beziehung geht." (Karin Koschkar, Karl Hubbuch als Modell- und Straßenfotograf, in: Katalog München 2011, S. 11-12) - Im Zusammenspiel mit der Fotografie entwickelt Karl Hubbuch auch in anderen Werkbereichen immer neue Bildlösungen. Die Szenerie in "Hilde mit Föhn, Fahrrad und Bauhausstuhl" erinnert nicht zufällig an die selbstironischen Aufnahmen vor dem Spiegel: Der Einfluss fotografischer Bildsprache zeigt sich in der spontanen, fast beiläufig wirkenden Inszenierung. Sowohl in der Malerei als auch in der Fotografie interessiert sich Hubbuch für narrative Sequenzen, experimentiert mit verschiedenen Perspektiven und erkundet so seine Umgebung mit einem tastenden, suchenden Blick. Auch das vorliegende Aquarell gleicht einer flüchtigen Momentaufnahme: Während bestimmte Elemente - insbesondere der Föhn und der in bestechender Präzision dargestellte Bauhausstuhl - minutiös ausgearbeitet sind, bleiben andere Gegenstände, etwa das ungemachte Bett im Hintergrund, nur studienhaft angedeutet. So werden Föhn und Stuhl zu heimlichen Protagonisten der Szenerie. - Den nur wenige Jahre zuvor von Marcel Breuer entwickelten Stahlrohrsessel hatte Hilde neben weiteren Bauhausmöbeln für das Atelier ihres Mannes angeschafft. Wie auch der Föhn, der sich in den 1920er Jahren zum unverzichtbaren Accessoire entwickelte - sei es zum Formen modischer Kurzhaarfrisuren oder zum Trocknen von Filmnegativen - steht er sinnbildlich für den modernen Lebensstil seiner Besitzer. In dieser Szene zweckentfremdet Hilde das Gerät spielerisch-ironisch zur "Waffe" und unterstreicht damit nicht nur ihren Eigensinn, sondern auch den Umgang mit Rollenbildern und Technik. - Trotz eines geregelten Einkommens durch Hubbuchs Professur an der Landeskunstschule fällt in den Selbstinszenierungen des Ehepaars auf, wie konsequent es sich vom bürgerlich-konservativen Lebensentwurf distanziert. Hildes ungezügelter Freigeist zeigt sich nicht nur in ihrer bewusst provokanten Pose, sondern auch in ihrer Kleidung, die lediglich aus einer Strumpfhose und einer aufklaffenden grünen Wickelbluse besteht. Dass sie die Füße ausgerechnet auf ein umgekipptes Fahrrad, dem Fortbewegungsmittel der Arbeiterschicht, legt, verstärkt den Gestus sozialer Nonkonformität und verweist auf eine bewusste Grenzüberschreitung im Sinne einer gelebten Moderne. - So vereint "Hilde mit Föhn, Fahrrad und Bauhausstuhl" auf eindrucksvolle Weise jene Elemente, die für Karl Hubbuchs Schaffen der späten 1920er Jahre prägend sind: das spielerische Experimentieren mit ungewohnten Perspektiven, das spannungsreiche Zusammenspiel von Fotografie und Malerei sowie das wache Interesse an gestalterischen und technischen Neuerungen dieser Zeit. Zugleich ist das Werk eine pointierte Charakterstudie, in der sich Hubbuchs feines Gespür für das Individuum offenbart. Mit augenzwinkerndem Humor inszeniert er seine Frau in übersteigerter Gestik und schafft es damit, deren eigenwilligen wie lebendigen Wesenszug im Bild zu bannen. - Gezeichnet auf zwei unterschiedlich großen vom Künstler horizontal zusammengefügten Kartonbögen. Die Rahmenrückwand mit diversen Ausstellungsetiketten.

124*

Imkamp, Wilhelm

(Münster 1906 - 1990 Stuttgart)

o.T. (Abstrakte Komposition). Öl u. Gouache auf strukturiertem Karton. 1981. 57,2 x 47 cm, unter Passepartout.

Signiert u. datiert.

(Münster 1906 - 1990 Stuttgart)

o.T. (Abstrakte Komposition). Öl u. Gouache auf strukturiertem Karton. 1981. 57,2 x 47 cm, unter Passepartout.

Signiert u. datiert.