Katalog

Auktion 63

Alle Werke (309)

219

Narayanan, Akkitham

(Kerala 1939 - lebt in Paris)

o.T. Öl mit geritzter Lineatur auf Leinwand. 1971. 35,5 x 135,5 cm.

Signiert u. datiert. Verso in Versalien signiert u. mit der Adresse des Künstlers in Vincennes, heute Paris, versehen.

Provenienz: Galerie Falazik, Bochum; Sammlung Springhornhof, Neuenkirchen. - In diesem Werk verdichten sich Narayanans südindische Wurzeln mit den Impulsen der europäischen Avantgarde. Strenge geometrische Formen - Rhomben, Dreiecke, archaische Zeichen - fügen sich zu einer rhythmischen Bildordnung zusammen, durchzogen von erdigen Rot- und Schwarztönen. Die reliefartige Textur verstärkt die Spannung zwischen Strenge und Imagination, Ornament und Abstraktion. Narayanan, ausgebildet in Madras und an der École des Beaux-Arts in Paris, zählt zu den bedeutenden indischen Malern seiner Generation und wurde international vielfach ausgezeichnet.

(Kerala 1939 - lebt in Paris)

o.T. Öl mit geritzter Lineatur auf Leinwand. 1971. 35,5 x 135,5 cm.

Signiert u. datiert. Verso in Versalien signiert u. mit der Adresse des Künstlers in Vincennes, heute Paris, versehen.

Provenienz: Galerie Falazik, Bochum; Sammlung Springhornhof, Neuenkirchen. - In diesem Werk verdichten sich Narayanans südindische Wurzeln mit den Impulsen der europäischen Avantgarde. Strenge geometrische Formen - Rhomben, Dreiecke, archaische Zeichen - fügen sich zu einer rhythmischen Bildordnung zusammen, durchzogen von erdigen Rot- und Schwarztönen. Die reliefartige Textur verstärkt die Spannung zwischen Strenge und Imagination, Ornament und Abstraktion. Narayanan, ausgebildet in Madras und an der École des Beaux-Arts in Paris, zählt zu den bedeutenden indischen Malern seiner Generation und wurde international vielfach ausgezeichnet.

220

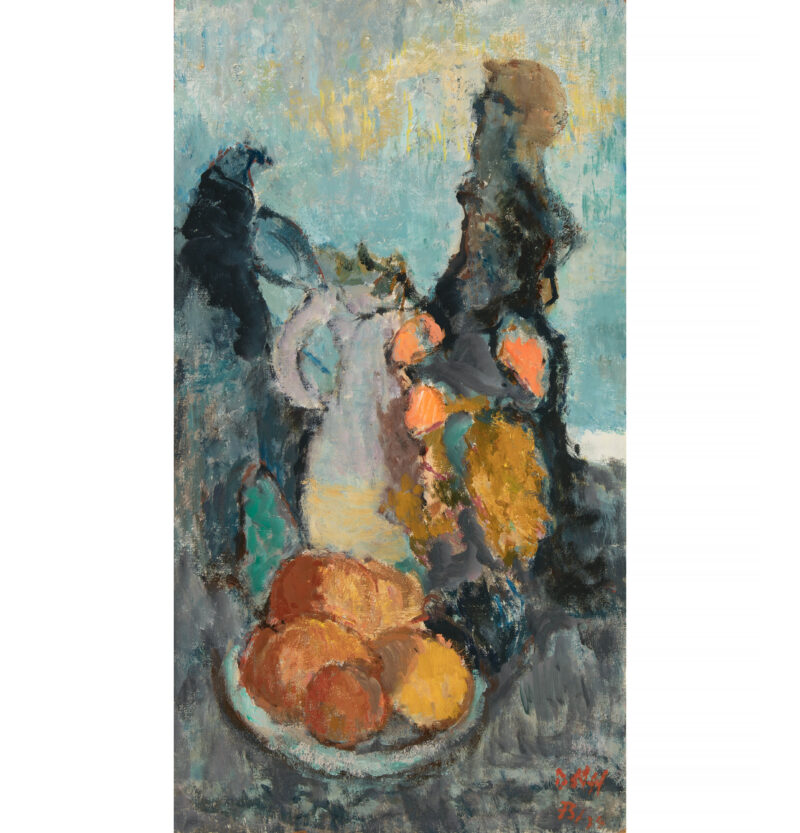

Niemeyer-Holstein, Otto

(Kiel 1896 - 1984 Usedom)

Stilleben mit Krug, Obstschale und Lampionblumen. Öl auf Hartfaser. 1973/74. 63,7 x 34,5 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso signiert, datiert u. mit Werknummer versehen.

Soldner/Schmidt 2527.

(Kiel 1896 - 1984 Usedom)

Stilleben mit Krug, Obstschale und Lampionblumen. Öl auf Hartfaser. 1973/74. 63,7 x 34,5 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso signiert, datiert u. mit Werknummer versehen.

Soldner/Schmidt 2527.

221

Niemeyer-Holstein, Otto

(Kiel 1896 - 1984 Usedom)

Achterwasser im Winter. Öl auf festem Karton. 1940. 19 x 30,2 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert.

Soldner/Schmidt 4948 - Die linke obere Ecke mit einer leichten Läsur.

(Kiel 1896 - 1984 Usedom)

Achterwasser im Winter. Öl auf festem Karton. 1940. 19 x 30,2 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert.

Soldner/Schmidt 4948 - Die linke obere Ecke mit einer leichten Läsur.

222

Niemeyer-Holstein, Otto

(Kiel 1896 - 1984 Usedom)

Stolpe (Fahrt mit Lütten). Öl auf Leinwand auf Hartfaser. 1932. 46 x 55,5 cm. Gerahmt.

Signiert, monogrammiert u. datiert. Verso betitelt "Am Haff" u. mit der Werknummer "108" versehen.

Soldner/Schmidt 0117 - Drei kleine Haarrisse. An der unteren Bildkante minimale Farbverluste.

(Kiel 1896 - 1984 Usedom)

Stolpe (Fahrt mit Lütten). Öl auf Leinwand auf Hartfaser. 1932. 46 x 55,5 cm. Gerahmt.

Signiert, monogrammiert u. datiert. Verso betitelt "Am Haff" u. mit der Werknummer "108" versehen.

Soldner/Schmidt 0117 - Drei kleine Haarrisse. An der unteren Bildkante minimale Farbverluste.

224

Noel, Georges

(Béziers 1924 - 2010 Paris)

Fensterbild. Mischtechnik (Acryl, Sand, Collage) auf Leinwand. 1962. 73 x 100 cm.

Recto u. verso signiert u. datiert.

Provenienz: Sammlung Emil Frey, Mannheim, danach in Familienbesitz; Privatsammlung Bayern. - Ausgestellt in: Kunst des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung F. Kaiserslautern, Pfalzgalerie, 1976, Katalog-Nr. 249 sowie ausgestellt und abgebildet in: Aquarelle, Zeichnungen, Druckgraphik des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung eines Kielers. Kiel, Kunsthalle, 1974, S. 61.

(Béziers 1924 - 2010 Paris)

Fensterbild. Mischtechnik (Acryl, Sand, Collage) auf Leinwand. 1962. 73 x 100 cm.

Recto u. verso signiert u. datiert.

Provenienz: Sammlung Emil Frey, Mannheim, danach in Familienbesitz; Privatsammlung Bayern. - Ausgestellt in: Kunst des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung F. Kaiserslautern, Pfalzgalerie, 1976, Katalog-Nr. 249 sowie ausgestellt und abgebildet in: Aquarelle, Zeichnungen, Druckgraphik des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung eines Kielers. Kiel, Kunsthalle, 1974, S. 61.

225

Ockert, Erich

(Dresden 1889 - 1953 Weixdorf)

Selbstbildnis. Öl auf Hartfaser. 1949. 65,5 x 65,5 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert.

Provenienz: Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul. - Vereinzelte Retuschen.

(Dresden 1889 - 1953 Weixdorf)

Selbstbildnis. Öl auf Hartfaser. 1949. 65,5 x 65,5 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert.

Provenienz: Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul. - Vereinzelte Retuschen.

226

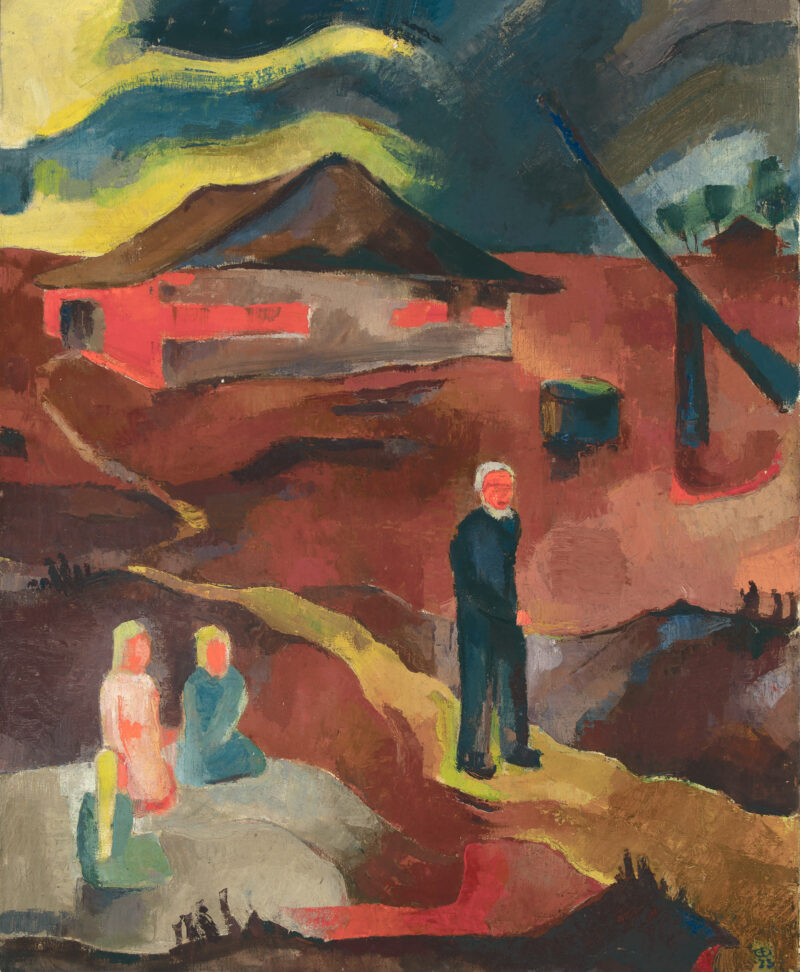

Otto, Wilfried

(Ludwigshafen 1901 - 1989 Karlsruhe)

Norddeutsche Landschaft mit Brunnenbaum. Öl auf Leinwand. 1923. 101 x 82,5 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso weiteres vollwertiges Ölgemälde (Pygmalion). Der Keilrahmen mit einem Etikett, auf diesem signiert, datiert (Juli 23) u. betitelt.

Otto studierte ab 1919 an der Karlsruher Akademie bei Albert Haueisen und war Meisterschüler des Expressionisten August Babberger. 1925 stellte er auf der stilprägenden Ausstellung "Neue Sachlichkeit" in der Mannheimer Kunsthalle aus. Gustav Hartlaub, der Initiator der Ausstellung, kannte und förderte Otto. Weitere Studien führten ihn 1927 an die Berliner Kunstakademie zu Hans Meid und 1928 an die Privatschule von André Lhote nach Paris. In der Schau "Kulturbolschewistische Bilder", Kunsthalle Mannheim 1933, diffamierten die Nationalsozialisten sein Werk und beschlagnahmten sieben seiner Arbeiten aus Museen. In dieser Zeit gründete Otto mit seiner Frau die Modezeichenakademie "Otto-Stößinger" und war als Bühnenbildner in Gera und Würzburg tätig, später am Staatstheater Karlsruhe. - Vereinzelte kleine Farbverluste.

(Ludwigshafen 1901 - 1989 Karlsruhe)

Norddeutsche Landschaft mit Brunnenbaum. Öl auf Leinwand. 1923. 101 x 82,5 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso weiteres vollwertiges Ölgemälde (Pygmalion). Der Keilrahmen mit einem Etikett, auf diesem signiert, datiert (Juli 23) u. betitelt.

Otto studierte ab 1919 an der Karlsruher Akademie bei Albert Haueisen und war Meisterschüler des Expressionisten August Babberger. 1925 stellte er auf der stilprägenden Ausstellung "Neue Sachlichkeit" in der Mannheimer Kunsthalle aus. Gustav Hartlaub, der Initiator der Ausstellung, kannte und förderte Otto. Weitere Studien führten ihn 1927 an die Berliner Kunstakademie zu Hans Meid und 1928 an die Privatschule von André Lhote nach Paris. In der Schau "Kulturbolschewistische Bilder", Kunsthalle Mannheim 1933, diffamierten die Nationalsozialisten sein Werk und beschlagnahmten sieben seiner Arbeiten aus Museen. In dieser Zeit gründete Otto mit seiner Frau die Modezeichenakademie "Otto-Stößinger" und war als Bühnenbildner in Gera und Würzburg tätig, später am Staatstheater Karlsruhe. - Vereinzelte kleine Farbverluste.

227

Paris, Ronald

(Sondershausen 1933 - 2021 Rangsdorf bei Berlin)

Nordbahnhof Berlin. Öl auf Leinwand. 1957. 50,5 x 60 cm. In Künstlerleiste gerahmt.

Verso signiert, datiert u. betitelt.

Ausgestellt in: Ronald Paris. Frühe Malerei und Zeichnung 1954 bis 1961. Frankfurt (Oder), Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst (Packhof), 2023, Ausstellung online. - Stellenweise kleine Retuschen sowie vereinzelte winzige Farbverluste. Verso zwei fachmännisch restaurierte Läsuren.

(Sondershausen 1933 - 2021 Rangsdorf bei Berlin)

Nordbahnhof Berlin. Öl auf Leinwand. 1957. 50,5 x 60 cm. In Künstlerleiste gerahmt.

Verso signiert, datiert u. betitelt.

Ausgestellt in: Ronald Paris. Frühe Malerei und Zeichnung 1954 bis 1961. Frankfurt (Oder), Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst (Packhof), 2023, Ausstellung online. - Stellenweise kleine Retuschen sowie vereinzelte winzige Farbverluste. Verso zwei fachmännisch restaurierte Läsuren.

228

Pap, Gyula

(Orosháza 1899 - 1983 Budapest)

Balkonblick auf den Plattensee (mit Blumen und Figurinen im Vordergrund). Öl auf Leinwand. 1970. 80 x 100 cm. Gerahmt.

Signiert.

Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt im Atelier des Künstlers erworben. - Stellenweise minimales Craquelé. Vereinzelte kleine Retuschen.

(Orosháza 1899 - 1983 Budapest)

Balkonblick auf den Plattensee (mit Blumen und Figurinen im Vordergrund). Öl auf Leinwand. 1970. 80 x 100 cm. Gerahmt.

Signiert.

Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt im Atelier des Künstlers erworben. - Stellenweise minimales Craquelé. Vereinzelte kleine Retuschen.

230

Pap, Gyula

(Orosháza 1899 - 1983 Budapest)

Stehender weiblicher Akt. Kohle auf chamoisfarbenem Papier. Um 1930. 44,4 x 22,2 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt im Atelier des Künstlers erworben. - Vorliegende Aktdarstellung stammt aus Paps Lehrtätigkeit an Ittens Kunstschule in Berlin zwischen 1927 und 1933. - Lager- und Alterungsspuren.

(Orosháza 1899 - 1983 Budapest)

Stehender weiblicher Akt. Kohle auf chamoisfarbenem Papier. Um 1930. 44,4 x 22,2 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt im Atelier des Künstlers erworben. - Vorliegende Aktdarstellung stammt aus Paps Lehrtätigkeit an Ittens Kunstschule in Berlin zwischen 1927 und 1933. - Lager- und Alterungsspuren.

231

Pap, Gyula

(Orosháza 1899 - 1983 Budapest)

Fabrikarbeiterin am Webstuhl. Gouache, Pinsel in Tusche, Graphit u. Bleistift auf chamoisfarbenem Bütten. 33 x 24,5 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso auf einem Etikett von fremder Hand in ungarischer Sprache betitelt (Weberin) u. mit weiteren Angaben zum Werk versehen.

Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt im Atelier des Künstlers erworben. - Leichte Lager- und Alterungsspuren.

(Orosháza 1899 - 1983 Budapest)

Fabrikarbeiterin am Webstuhl. Gouache, Pinsel in Tusche, Graphit u. Bleistift auf chamoisfarbenem Bütten. 33 x 24,5 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso auf einem Etikett von fremder Hand in ungarischer Sprache betitelt (Weberin) u. mit weiteren Angaben zum Werk versehen.

Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt im Atelier des Künstlers erworben. - Leichte Lager- und Alterungsspuren.

232

Pechstein, Max

(Zwickau 1881 - 1955 Berlin)

Seelandschaft mit Schilf. Aquarell u. Pinsel in Tusche auf chamoisfarbenem Vélin. 1924. 45 x 59,8 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Stellenweise kleine Randläsuren. Insgesamt leicht gebräunt.

(Zwickau 1881 - 1955 Berlin)

Seelandschaft mit Schilf. Aquarell u. Pinsel in Tusche auf chamoisfarbenem Vélin. 1924. 45 x 59,8 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Stellenweise kleine Randläsuren. Insgesamt leicht gebräunt.

233

Penck, A.R.

(Dresden 1939 - 2017 Zürich)

o.T. Vier Blatt Pastelle auf Büttenkarton. Jeweils 49 x 64 cm.

Verso jeweils signiert (Ralf Winkler).

Provenienz: Nachlass Klaus Werner, Leipzig. - Die oberen Blattränder jeweils mit Löchlein von Reißzwecken. Minimale Lagerspuren.

(Dresden 1939 - 2017 Zürich)

o.T. Vier Blatt Pastelle auf Büttenkarton. Jeweils 49 x 64 cm.

Verso jeweils signiert (Ralf Winkler).

Provenienz: Nachlass Klaus Werner, Leipzig. - Die oberen Blattränder jeweils mit Löchlein von Reißzwecken. Minimale Lagerspuren.

234

Penck, A.R.

(Dresden 1939 - 2017 Zürich)

o.T. Fünf Blatt Pinselzeichnungen. Schwarze Acrylfarbe auf leichtem Karton. Jeweils 41,8 x 29,6 cm.

Verso jeweils monogrammiert (R).

Provenienz: Nachlass Klaus Werner, Leipzig. - Vereinzelte Knick- und Atelierspuren.

(Dresden 1939 - 2017 Zürich)

o.T. Fünf Blatt Pinselzeichnungen. Schwarze Acrylfarbe auf leichtem Karton. Jeweils 41,8 x 29,6 cm.

Verso jeweils monogrammiert (R).

Provenienz: Nachlass Klaus Werner, Leipzig. - Vereinzelte Knick- und Atelierspuren.

235

Penck, A.R.

(Dresden 1939 - 2017 Zürich)

o.T. (Blaue Formen). Zwei Blatt. Blaue Acrylfarbe auf bräunlichem Papier. 1974. Jeweils 29,5 x 42 cm.

Jeweils signiert (Ralf) u. datiert.

Provenienz: Nachlass Klaus Werner, Leipzig. - Jeweils insgesamt leicht gebräunt. Ein Blatt rechts mit zwei kleinen Einrissen am Rand.

(Dresden 1939 - 2017 Zürich)

o.T. (Blaue Formen). Zwei Blatt. Blaue Acrylfarbe auf bräunlichem Papier. 1974. Jeweils 29,5 x 42 cm.

Jeweils signiert (Ralf) u. datiert.

Provenienz: Nachlass Klaus Werner, Leipzig. - Jeweils insgesamt leicht gebräunt. Ein Blatt rechts mit zwei kleinen Einrissen am Rand.

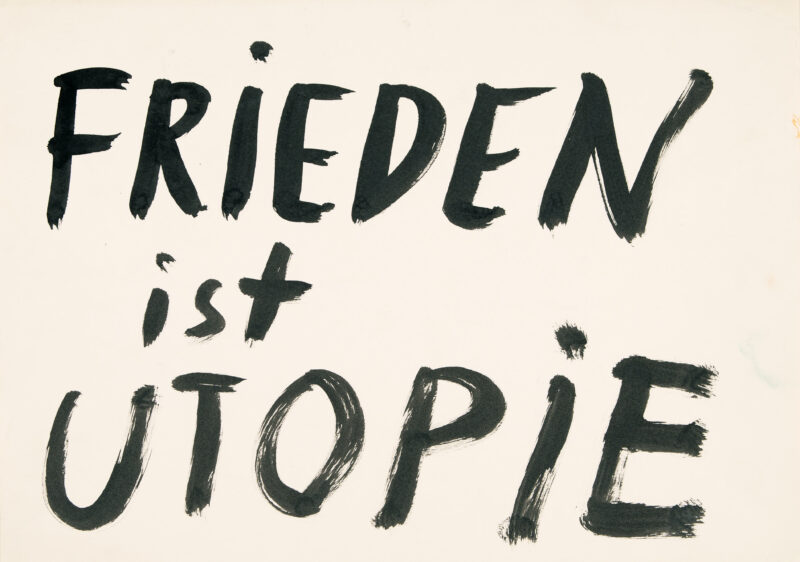

236

Penck, A.R.

(Dresden 1939 - 2017 Zürich)

o.T. (Textblätter). Drei Blatt. Acryl auf leichtem Karton. Jeweils 29,8 x 42 cm.

Verso jeweils signiert (Ralf Winkler).

Provenienz: Nachlass Klaus Werner, Leipzig. - Vereinzelte leichte Lager- und Atelierspuren.

(Dresden 1939 - 2017 Zürich)

o.T. (Textblätter). Drei Blatt. Acryl auf leichtem Karton. Jeweils 29,8 x 42 cm.

Verso jeweils signiert (Ralf Winkler).

Provenienz: Nachlass Klaus Werner, Leipzig. - Vereinzelte leichte Lager- und Atelierspuren.

237

Penck, A.R.

(Dresden 1939 - 2017 Zürich)

Sternzeichen Krebs (aus der Folge "Tierkreiszeichen"). Farbaquatintaradierung auf Bütten. 1995. 38,8 x 29,5 (65 x 50) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "25/60".

(Dresden 1939 - 2017 Zürich)

Sternzeichen Krebs (aus der Folge "Tierkreiszeichen"). Farbaquatintaradierung auf Bütten. 1995. 38,8 x 29,5 (65 x 50) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "25/60".

238

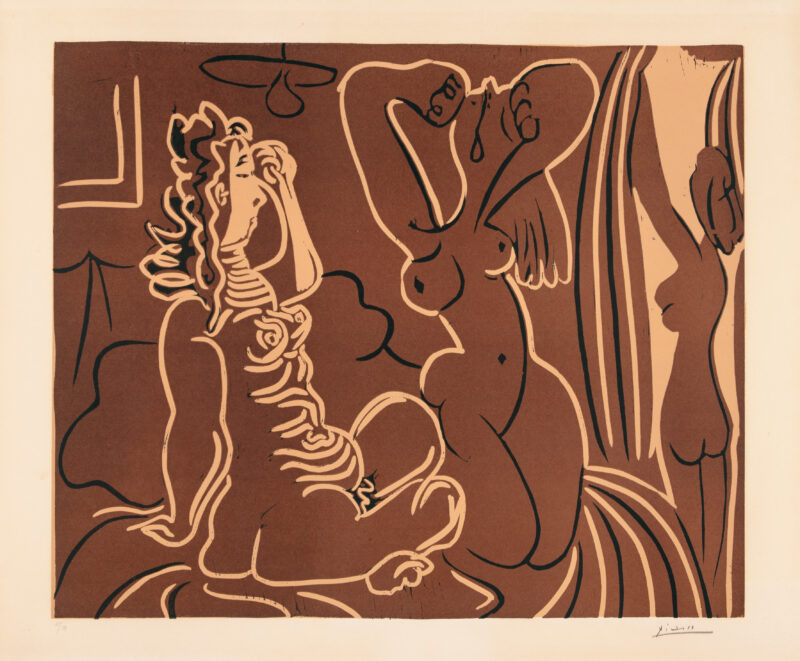

Picasso, Pablo

(Málaga 1881 - 1973 Mougins)

Trois femmes au réveil. Farblinolschnitt auf chamoisfarbenem Arches Büttenkarton. 1959. 53,3 x 64 (62,2 x 75) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "35/50".

Baer 1248 III Ba - Bloch 926 - Insgesamt leicht gebräunt. Der volle Rand mit vereinzelten winzigen Stockflecken.

(Málaga 1881 - 1973 Mougins)

Trois femmes au réveil. Farblinolschnitt auf chamoisfarbenem Arches Büttenkarton. 1959. 53,3 x 64 (62,2 x 75) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "35/50".

Baer 1248 III Ba - Bloch 926 - Insgesamt leicht gebräunt. Der volle Rand mit vereinzelten winzigen Stockflecken.

239

Picasso, Pablo

(Málaga 1881 - 1973 Mougins)

Têtes. Krug aus weißem Steingut-Ton mit oxidiertem Paraffindekor, teils glasiert. 1956. 13,5 x 14 x 16 cm.

Auf der Standfläche in Versalien bezeichnet "Edition Picasso". Mit den Prägestempeln "Madoura Plein Feu" u. "Edition Picasso".

Ramié 367.

(Málaga 1881 - 1973 Mougins)

Têtes. Krug aus weißem Steingut-Ton mit oxidiertem Paraffindekor, teils glasiert. 1956. 13,5 x 14 x 16 cm.

Auf der Standfläche in Versalien bezeichnet "Edition Picasso". Mit den Prägestempeln "Madoura Plein Feu" u. "Edition Picasso".

Ramié 367.

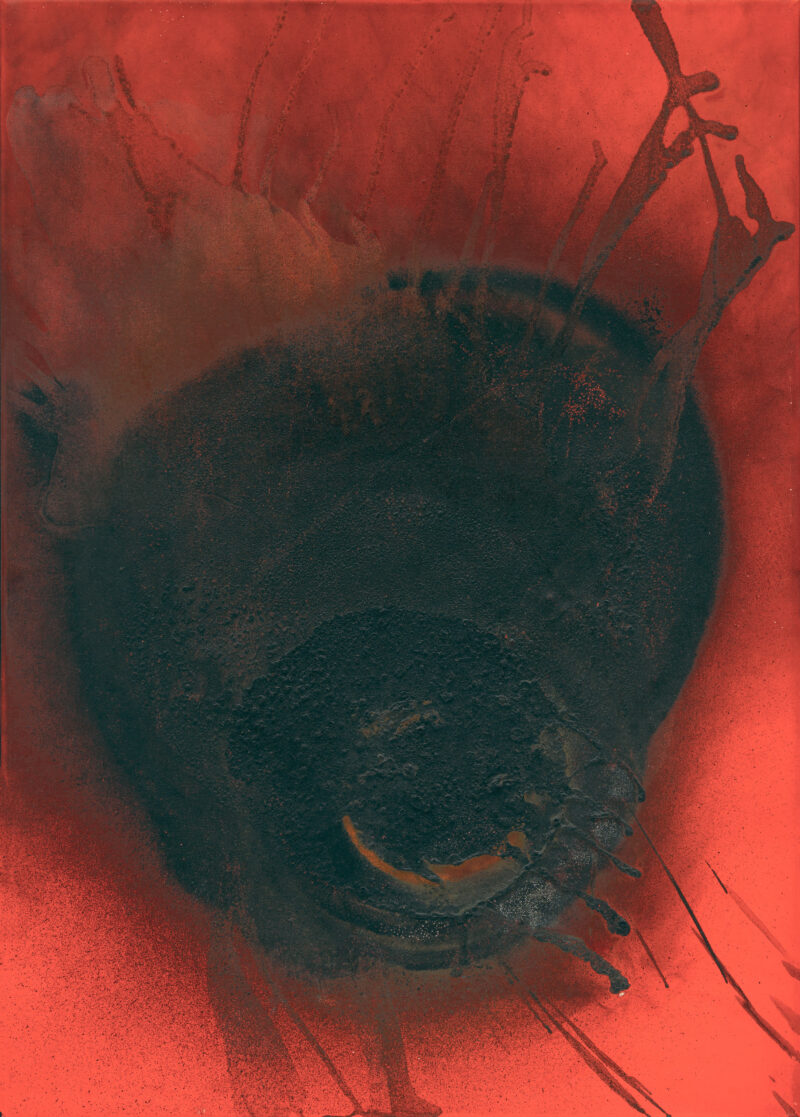

240

Piene, Otto

(Laasphe in Westfalen 1928 - 2014 Berlin)

Hotbed. Öl, Feuer u. Ruß auf Leinwand. 1980. 70 x 50 cm. Gerahmt.

Verso signiert, datiert u. betitelt.

"Hotbed" (auch "Brutstätte") trägt seinen Titel mit programmatischer Wucht. Der Begriff evoziert organisches Wachstum, Hitze, Aufladung - eine Energiequelle, die innerlich gärt, sich formt, vielleicht eruptiv entlädt. Das Zentrum des Bildes wird dominiert von einer tiefschwarzen, fast vulkanisch wirkenden Struktur, die aus der glühend roten Umgebung hervorzubrechen scheint. Die Textur ist körnig, porös, wie von Asche überzogen. Diese Leinwand ist Teil jener Werkgruppe, die unter dem Begriff Feuerbilder oder auch Rauchbilder bekannt wurde - Arbeiten, bei denen Piene kontrolliert Feuer, Rauch, Ruß und Hitze als gestalterische Elemente einsetzte. - Otto Piene, Mitbegründer der Gruppe ZERO (1957), ging es stets darum, die Kunst von der Schwere des expressiven Gestus zu befreien und sie in neue, elementare Bahnen zu lenken. Licht, Luft, Feuer - diese "immateriellen" Medien wurden zu seinen Werkzeugen, um Kunst als offenes System, als Prozess, als Energieform zu denken. In "Hotbed" konkretisiert sich dieses Denken, das fast alchemistisch wirkt: Malerei nicht als Abbild, sondern als Zeugnis von Energie. - Die Leinwand verso vom Künstler verstärkt.

(Laasphe in Westfalen 1928 - 2014 Berlin)

Hotbed. Öl, Feuer u. Ruß auf Leinwand. 1980. 70 x 50 cm. Gerahmt.

Verso signiert, datiert u. betitelt.

"Hotbed" (auch "Brutstätte") trägt seinen Titel mit programmatischer Wucht. Der Begriff evoziert organisches Wachstum, Hitze, Aufladung - eine Energiequelle, die innerlich gärt, sich formt, vielleicht eruptiv entlädt. Das Zentrum des Bildes wird dominiert von einer tiefschwarzen, fast vulkanisch wirkenden Struktur, die aus der glühend roten Umgebung hervorzubrechen scheint. Die Textur ist körnig, porös, wie von Asche überzogen. Diese Leinwand ist Teil jener Werkgruppe, die unter dem Begriff Feuerbilder oder auch Rauchbilder bekannt wurde - Arbeiten, bei denen Piene kontrolliert Feuer, Rauch, Ruß und Hitze als gestalterische Elemente einsetzte. - Otto Piene, Mitbegründer der Gruppe ZERO (1957), ging es stets darum, die Kunst von der Schwere des expressiven Gestus zu befreien und sie in neue, elementare Bahnen zu lenken. Licht, Luft, Feuer - diese "immateriellen" Medien wurden zu seinen Werkzeugen, um Kunst als offenes System, als Prozess, als Energieform zu denken. In "Hotbed" konkretisiert sich dieses Denken, das fast alchemistisch wirkt: Malerei nicht als Abbild, sondern als Zeugnis von Energie. - Die Leinwand verso vom Künstler verstärkt.

241

Poliakoff, Serge

(Moskau 1900 - 1969 Paris)

Composition brune, jaune et mauve. Farbaquatintaradierung auf chamoisfarbenem Rives Büttenkarton. 1961. 45,8 x 61 (56,5 x 74,4) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "14/50".

Poliakoff VIII - Provenienz: Vom Vorbesitzer 2004 in der Galerie Peerlings, Kampen, erworben (Rechnung in Kopie beiliegend). - Farbkräftiger Druck mit minimalen Atelier- und Lagerspuren.

(Moskau 1900 - 1969 Paris)

Composition brune, jaune et mauve. Farbaquatintaradierung auf chamoisfarbenem Rives Büttenkarton. 1961. 45,8 x 61 (56,5 x 74,4) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "14/50".

Poliakoff VIII - Provenienz: Vom Vorbesitzer 2004 in der Galerie Peerlings, Kampen, erworben (Rechnung in Kopie beiliegend). - Farbkräftiger Druck mit minimalen Atelier- und Lagerspuren.

242

Poliakoff, Serge

(Moskau 1900 - 1969 Paris)

Composition verte, bleue et rouge. Farblithographie auf chamoisfarbenem Rives Büttenkarton. 1965. 52 x 68,5 (63,5 x 80,5) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. als "E.d.a." bezeichnet. Mit dem Trockenstempel der Erker-Presse, St. Gallen.

Poliakoff 48 c - Einer von vermutlich drei größeren Probedrucken mit Goldgrund, herausgegeben von der Erker-Presse, St. Gallen. - Der volle Rand unten mit einem Einriss und leichten Knitterspuren. Im früheren Passepartoutausschnitt minimal lichtrandig.

(Moskau 1900 - 1969 Paris)

Composition verte, bleue et rouge. Farblithographie auf chamoisfarbenem Rives Büttenkarton. 1965. 52 x 68,5 (63,5 x 80,5) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. als "E.d.a." bezeichnet. Mit dem Trockenstempel der Erker-Presse, St. Gallen.

Poliakoff 48 c - Einer von vermutlich drei größeren Probedrucken mit Goldgrund, herausgegeben von der Erker-Presse, St. Gallen. - Der volle Rand unten mit einem Einriss und leichten Knitterspuren. Im früheren Passepartoutausschnitt minimal lichtrandig.

243

Polke, Sigmar

(Oels in Schlesien 1941 - 2010 Köln)

S. schmeckt Pfirsich von H. Farbige Granolithographie mit Prägung auf Büttenkarton. 1996. 49 x 65 (59 x 77) cm.

Signiert, datiert u. nummeriert "VII/X".

Becker/von der Osten 121 - Edition für "Capital. Das Wirtschaftsmagazin", Verlag Gruner + Jahr AG, Hamburg, in Zusammenarbeit mit der Edition Schellmann, München.

(Oels in Schlesien 1941 - 2010 Köln)

S. schmeckt Pfirsich von H. Farbige Granolithographie mit Prägung auf Büttenkarton. 1996. 49 x 65 (59 x 77) cm.

Signiert, datiert u. nummeriert "VII/X".

Becker/von der Osten 121 - Edition für "Capital. Das Wirtschaftsmagazin", Verlag Gruner + Jahr AG, Hamburg, in Zusammenarbeit mit der Edition Schellmann, München.

244

Porges, Clara

(Berlin 1879 - 1963 Samedan)

Silsersee. Aquarell über Bleistift auf Papier. 47 x 60 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso auf dem Unterlagekarton von fremder Hand betitelt.

Provenienz: Nachlass der Künstlerin; Privatbesitz bei Bremen. - Clara Porges war eine deutsch-schweizerische Malerin jüdischer Herkunft, deren Werk stark von der Engadiner Landschaft geprägt ist. Ab den 1910er Jahren verbrachte sie regelmäßig Sommermonate in Sils Maria am Silsersee, einem Zentrum der Künstlerkolonien im Oberengadin. Dort fand sie in der alpinen Hochgebirgslandschaft ein zentrales Sujet ihrer Kunst. In Aquarellen und Pastellen hielt sie das Licht, die Weite und Stille der Region fest - nicht topografisch genau, sondern atmosphärisch verdichtet. Ihre Landschaften sind von lyrischer Innerlichkeit und reflektieren eine symbolistisch beeinflusste Naturschau. Der Silsersee wurde für Porges zum Ort kontemplativer Auseinandersetzung mit Natur, Identität und Transzendenz - ein Rückzugsraum in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. Ihr Werk steht exemplarisch für eine weibliche Moderne, die sich abseits akademischer Kanons entwickelte und heute wiederentdeckt wird. - Fest auf dem Unterlagekarton montiert. Lager- und Alterungsspuren.

(Berlin 1879 - 1963 Samedan)

Silsersee. Aquarell über Bleistift auf Papier. 47 x 60 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso auf dem Unterlagekarton von fremder Hand betitelt.

Provenienz: Nachlass der Künstlerin; Privatbesitz bei Bremen. - Clara Porges war eine deutsch-schweizerische Malerin jüdischer Herkunft, deren Werk stark von der Engadiner Landschaft geprägt ist. Ab den 1910er Jahren verbrachte sie regelmäßig Sommermonate in Sils Maria am Silsersee, einem Zentrum der Künstlerkolonien im Oberengadin. Dort fand sie in der alpinen Hochgebirgslandschaft ein zentrales Sujet ihrer Kunst. In Aquarellen und Pastellen hielt sie das Licht, die Weite und Stille der Region fest - nicht topografisch genau, sondern atmosphärisch verdichtet. Ihre Landschaften sind von lyrischer Innerlichkeit und reflektieren eine symbolistisch beeinflusste Naturschau. Der Silsersee wurde für Porges zum Ort kontemplativer Auseinandersetzung mit Natur, Identität und Transzendenz - ein Rückzugsraum in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. Ihr Werk steht exemplarisch für eine weibliche Moderne, die sich abseits akademischer Kanons entwickelte und heute wiederentdeckt wird. - Fest auf dem Unterlagekarton montiert. Lager- und Alterungsspuren.

245

Prem, Heimrad

(Roding 1934 - 1978 München)

Der Araber + die Niederbayerin. Acryl auf Karton. 1976. 58,5 x 78,5 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt.

(Roding 1934 - 1978 München)

Der Araber + die Niederbayerin. Acryl auf Karton. 1976. 58,5 x 78,5 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. betitelt.

246

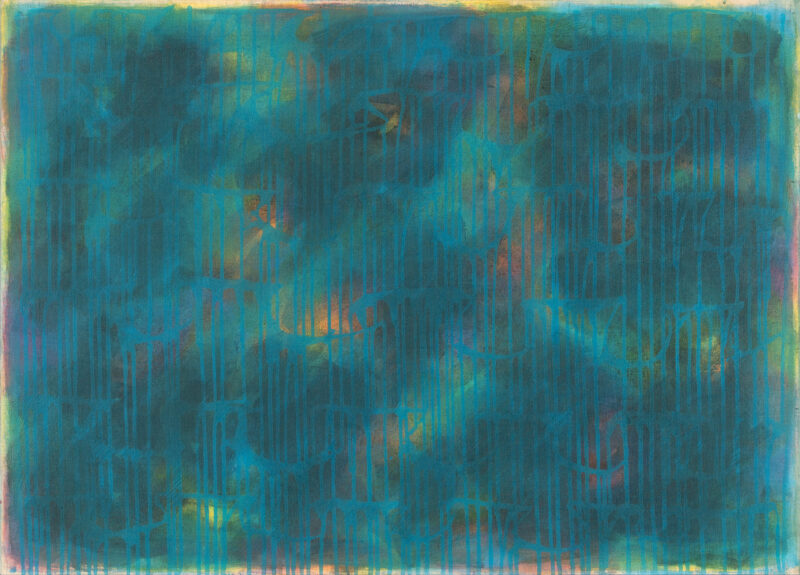

Quinte, Lothar

(Neisse 1923 - 2000 Wintzenbach)

o.T. (Netzbild, Blau über Blaugrün). Acryl auf Leinwand. 1981. 65 x 90 cm. Gerahmt.

Verso signiert u. datiert.

Nicht bei Reising.

(Neisse 1923 - 2000 Wintzenbach)

o.T. (Netzbild, Blau über Blaugrün). Acryl auf Leinwand. 1981. 65 x 90 cm. Gerahmt.

Verso signiert u. datiert.

Nicht bei Reising.

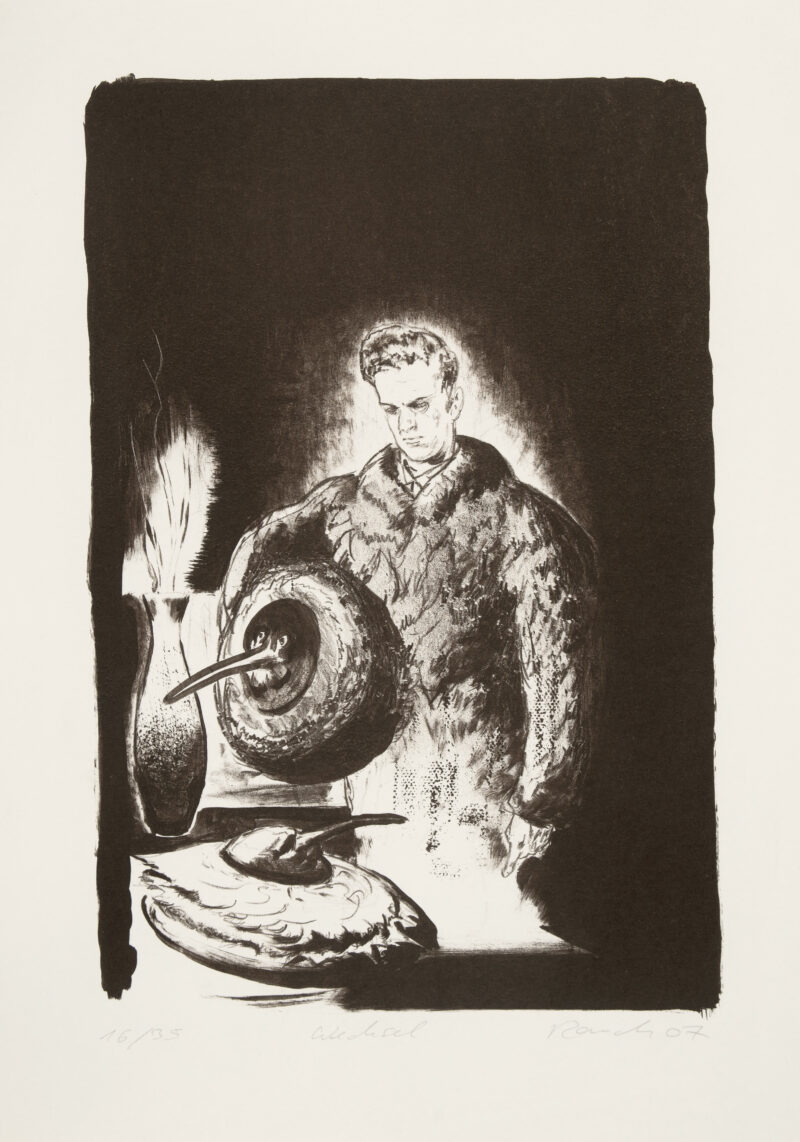

248

Rauch, Neo

(Leipzig 1960 - lebt in Leipzig)

Wechsel. Lithographie in Dunkelbraun auf Büttenkarton. 2007. 34,7 x 23 (42,8 x 30,2) cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. nummeriert "16/35". Mit dem Trockenstempel des Lithographischen Ateliers Leipzig.

WVZ der Grafikstiftung Neo Rauch, 2022, S. 107.

(Leipzig 1960 - lebt in Leipzig)

Wechsel. Lithographie in Dunkelbraun auf Büttenkarton. 2007. 34,7 x 23 (42,8 x 30,2) cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. nummeriert "16/35". Mit dem Trockenstempel des Lithographischen Ateliers Leipzig.

WVZ der Grafikstiftung Neo Rauch, 2022, S. 107.

249*

Rohlfs, Christian

(Niendorf 1849 - 1938 Hagen)

Junge Dame (The Flapper). Tempera auf Vélin. Um 1927-29. 70 x 51 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert u. datiert (unleserlich).

Mit einer Expertise von Prof. Dr. Paul Vogt von der Kulturstiftung Ruhr vom 29. Oktober 1990 (in Kopie beigegeben), dort datiert. - Die Arbeit ist im Christian Rohlfs Archiv des Osthaus-Museums Hagen unter der Nummer "CRA 247/23" registriert (unter dem Titel "Kecke junge Dame"). - Provenienz: Sammlung Dr. Hugo und Margarete Bamberger, Hannover und später New York, von diesen wohl direkt beim Künstler erworben; durch Erbfolge in der Sammlung Lewinson, Brookline, Massachusetts (USA) bis 2022; Privatsammlung Baden-Württemberg. - Flapper, die amerikanischen It-Girls der 1920er Jahre, trugen kurze Röcke, kurze Haare und verbrachten ihre Abende in Jazzclubs, wo sie rauchten und Alkohol tranken. Diese Frauen, die zur damaligen Zeit als aufsässig und keck galten, widersetzten sich im Zuge der beginnenden Emanzipationsbewegung den traditionellen und gesellschaftlichen Konventionen. Als Prototypen eines neuen, selbstbewussten Frauentyps spiegeln sie den Zeitgeist des mondänen und aufregenden Lebens in den Weltmetropolen der Goldenen Zwanzigerjahre wider. Im Kontext von Rohlfs Spätwerk wirkt diese herausragende Arbeit besonders bemerkenswert. Ab 1927 in Ascona ansässig, widmete sich der Maler vornehmlich farbintensiven Blumen- und Landschaftsbildern. Auch wenn Rohlfs in vorliegendem Bild das Motiv des prominenten Frauentypus aufgriff, verzichtete er bewusst darauf, sie in ihrer gewohnten Umgebung oder in einer selbstbewussten Pose darzustellen, sondern blieb seinem einzigartigen und phantastischen Stil der späten Zwanzigerjahre Jahre treu: "Nichts ist deutlich umgrenzt, stets verschwimmt das Motiv in sich und mit dem Umfeld, taucht aus ihm auf und verschmilzt mit ihm in einem atmosphärischen Farbenfluß, der nicht auf den Gegenstand begrenzt ist, sondern sich zu ihm hin entwickelt und an ihm steigert." (Erich Franz, in: Christian Rohlfs. Das Licht in den Dingen. Emden, Kunsthalle u.a., 1999, S. 11) - Stellenweise leichte Randläsuren.

(Niendorf 1849 - 1938 Hagen)

Junge Dame (The Flapper). Tempera auf Vélin. Um 1927-29. 70 x 51 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert u. datiert (unleserlich).

Mit einer Expertise von Prof. Dr. Paul Vogt von der Kulturstiftung Ruhr vom 29. Oktober 1990 (in Kopie beigegeben), dort datiert. - Die Arbeit ist im Christian Rohlfs Archiv des Osthaus-Museums Hagen unter der Nummer "CRA 247/23" registriert (unter dem Titel "Kecke junge Dame"). - Provenienz: Sammlung Dr. Hugo und Margarete Bamberger, Hannover und später New York, von diesen wohl direkt beim Künstler erworben; durch Erbfolge in der Sammlung Lewinson, Brookline, Massachusetts (USA) bis 2022; Privatsammlung Baden-Württemberg. - Flapper, die amerikanischen It-Girls der 1920er Jahre, trugen kurze Röcke, kurze Haare und verbrachten ihre Abende in Jazzclubs, wo sie rauchten und Alkohol tranken. Diese Frauen, die zur damaligen Zeit als aufsässig und keck galten, widersetzten sich im Zuge der beginnenden Emanzipationsbewegung den traditionellen und gesellschaftlichen Konventionen. Als Prototypen eines neuen, selbstbewussten Frauentyps spiegeln sie den Zeitgeist des mondänen und aufregenden Lebens in den Weltmetropolen der Goldenen Zwanzigerjahre wider. Im Kontext von Rohlfs Spätwerk wirkt diese herausragende Arbeit besonders bemerkenswert. Ab 1927 in Ascona ansässig, widmete sich der Maler vornehmlich farbintensiven Blumen- und Landschaftsbildern. Auch wenn Rohlfs in vorliegendem Bild das Motiv des prominenten Frauentypus aufgriff, verzichtete er bewusst darauf, sie in ihrer gewohnten Umgebung oder in einer selbstbewussten Pose darzustellen, sondern blieb seinem einzigartigen und phantastischen Stil der späten Zwanzigerjahre Jahre treu: "Nichts ist deutlich umgrenzt, stets verschwimmt das Motiv in sich und mit dem Umfeld, taucht aus ihm auf und verschmilzt mit ihm in einem atmosphärischen Farbenfluß, der nicht auf den Gegenstand begrenzt ist, sondern sich zu ihm hin entwickelt und an ihm steigert." (Erich Franz, in: Christian Rohlfs. Das Licht in den Dingen. Emden, Kunsthalle u.a., 1999, S. 11) - Stellenweise leichte Randläsuren.

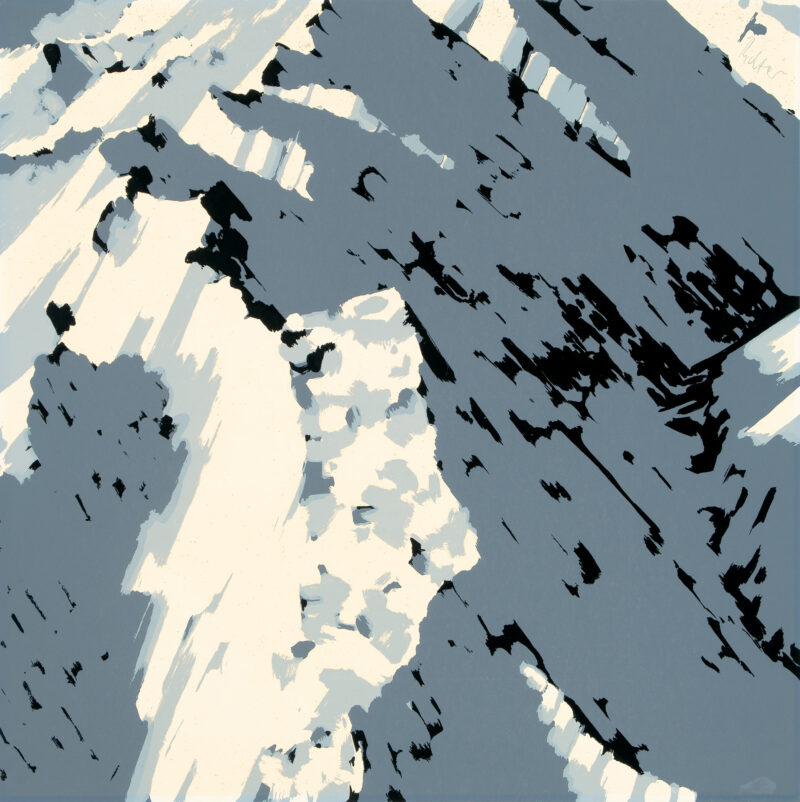

250

Richter, Gerhard

(Dresden 1932 - lebt in Köln)

Schweizer Alpen (Blatt A2). Siebdruck in Schwarz u. Blaugrau auf Karton. 1969. 69,4 x 69,4 cm (Darstellung u. Blatt). Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso Stempel "Gerhard Richter (1969) / 'Schweizer Alpen' / Motiv A1 A2 B1 B2 B3", das betreffende Motiv mit Bleistift umkreist.

Butin/Gronert 20 - Butin 16 - Herausgegeben von der Griffelkunst-Vereinigung, Hamburg. - Leichte Lagerspuren sowie vereinzelte Stockflecken.

(Dresden 1932 - lebt in Köln)

Schweizer Alpen (Blatt A2). Siebdruck in Schwarz u. Blaugrau auf Karton. 1969. 69,4 x 69,4 cm (Darstellung u. Blatt). Unter Glas gerahmt.

Signiert. Verso Stempel "Gerhard Richter (1969) / 'Schweizer Alpen' / Motiv A1 A2 B1 B2 B3", das betreffende Motiv mit Bleistift umkreist.

Butin/Gronert 20 - Butin 16 - Herausgegeben von der Griffelkunst-Vereinigung, Hamburg. - Leichte Lagerspuren sowie vereinzelte Stockflecken.

251

Salomé

(Karlsruhe 1954 - lebt in Berlin)

Akt (Aus der Serie "Frauenliebe"). Acryl auf Leinwand. 1983. 200 x 170 cm.

Recto u. verso signiert, datiert u. betitelt. Verso Stempel der Galerie Jurka, Amsterdam.

Auf der Website des Künstlers registriert. - Salomés Werk vermittelt eine queere, verletzliche und zugleich selbstbewusste Körperlichkeit, die gesellschaftliche Rollenbilder und künstlerische Konventionen gleichermaßen unterläuft.

(Karlsruhe 1954 - lebt in Berlin)

Akt (Aus der Serie "Frauenliebe"). Acryl auf Leinwand. 1983. 200 x 170 cm.

Recto u. verso signiert, datiert u. betitelt. Verso Stempel der Galerie Jurka, Amsterdam.

Auf der Website des Künstlers registriert. - Salomés Werk vermittelt eine queere, verletzliche und zugleich selbstbewusste Körperlichkeit, die gesellschaftliche Rollenbilder und künstlerische Konventionen gleichermaßen unterläuft.