Katalog

Auktion 63

Alle Werke (309)

286

Stöhrer, Walter

(Stuttgart 1937 - 2000 Scholderup)

o.T. Mischtechnik (Öl, Acryl, Ölkreide, Pinsel in Tusche) auf Karton. 1966. 53 x 72,3 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Die Arbeit aus der Serie "Keep Smiling" wird in das Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier von Walter Stöhrer von Hanne Forstbauer, Scholderup, unter der Nummer "P66.41" aufgenommen. - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1980 in der Galerie Schüler, Berlin, erworben (Rechnung beiliegend). - Insgesamt minimal gebräunt.

(Stuttgart 1937 - 2000 Scholderup)

o.T. Mischtechnik (Öl, Acryl, Ölkreide, Pinsel in Tusche) auf Karton. 1966. 53 x 72,3 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Die Arbeit aus der Serie "Keep Smiling" wird in das Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier von Walter Stöhrer von Hanne Forstbauer, Scholderup, unter der Nummer "P66.41" aufgenommen. - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1980 in der Galerie Schüler, Berlin, erworben (Rechnung beiliegend). - Insgesamt minimal gebräunt.

287

Tappert, Georg

(1880 Berlin 1957)

Rosa Chansonette I (Mit schwarzen Handschuhen). Öl über Graphit auf Pappe auf Leinwand. Um 1922. 68 x 50 cm. Gerahmt.

Verso signiert u. betitelt "Frl. R. mit schwarzen Handschuhen".

Wietek 220 - Provenienz: Gerhard Wietek, Hamburg, danach in Familienbesitz; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Ausgestellt in: Georg Tappert. Gedächtnis-Ausstellung. Berlin, Akademie der Künste, 1961, Katalog-Nr. 25; Ausstellung Georg Tappert anläßlich seines 15. Todestages. Berlin, Rathaus Wedding, Walther-Rathenau-Saal, 1972, Katalog-Nr. 31, Umschlagbild; Georg Tappert. Gemälde. Berlin, Kunstamt Wedding, 1973; Großstadt und Großstadtleben um 1926. Hamburg, B·A·T-Haus, 1976, Katalog-Nr. 59; Georg Tappert. Wiederentdeckung eines Expressionisten. Gemälde 1906-1933. Hamburg, B·A·T-Haus, 1977, Katalog-Nr. 44, mit Abb.; 25 Jahre Hans Thoma-Gesellschaft. Ein Rückblick. Reutlingen, Spendhaus, 1978, Katalog-Nr. 104; Georg Tappert. Ein Berliner Expressionist. Berlinische Galerie, 1980, Katalog-Nr. 32, mit Abb. (der Keilrahmen verso mit Transportetikett) sowie in: Georg Tappert. Deutscher Expressionist. Kreis Unna, Selm-Cappenberg, Schloss Cappenberg, 2006, Faltblatt mit Abb. - Georg Tapperts künstlerisches Werk ist untrennbar mit dem Berliner Nachtleben der 1910er und 1920er Jahre verbunden, einem Milieu aus Cabarets, Tänzerinnen, Chansonetten und schillernden Bühnenexistenzen, das ihn immer wieder zu eindrucksvollen Porträts inspirierte. "Rosa Chansonette" zeigt eines seiner bevorzugten Modelle, "Fräulein Rosenberg", deren Pose und Ausstrahlung nicht nur Koketterie, sondern auch Selbstbewusstsein und Darstellungslust vermitteln. - Dabei steigerte Tappert die Bildwirkung durch eine bewusste Überdrehung des Oberkörpers. Die angespannte Haltung der Arme und der auffällig inszenierte Blick erzeugen eine Dynamik, die weit über das rein Porträthafte hinausgeht. So wird die "Rosa Chansonette" zur Projektionsfläche eines modernen, urbanen Lebensgefühls, das zwischen Aufbruch, Dekadenz und sozialer Fragilität oszilliert. - Formal bleibt Tappert seiner expressionistischen Handschrift treu: Der Pinselstrich ist frei und gestisch und bewegt sich mit sicherem Gespür zwischen Kontur und Fläche. Unser Gemälde entfaltet den ganzen Reiz der "Goldenen Zwanziger" - jener kurzen Epoche zwischen Krieg und Krise, in der das Vergnügen, die Rebellion gegen bürgerliche Konventionen und das Selbstbewusstsein der Großstadtkunst zu einer radikal modernen Bildsprache führten. - Stellenweise Retuschen. Vereinzelte kleine Farbverluste.

(1880 Berlin 1957)

Rosa Chansonette I (Mit schwarzen Handschuhen). Öl über Graphit auf Pappe auf Leinwand. Um 1922. 68 x 50 cm. Gerahmt.

Verso signiert u. betitelt "Frl. R. mit schwarzen Handschuhen".

Wietek 220 - Provenienz: Gerhard Wietek, Hamburg, danach in Familienbesitz; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Ausgestellt in: Georg Tappert. Gedächtnis-Ausstellung. Berlin, Akademie der Künste, 1961, Katalog-Nr. 25; Ausstellung Georg Tappert anläßlich seines 15. Todestages. Berlin, Rathaus Wedding, Walther-Rathenau-Saal, 1972, Katalog-Nr. 31, Umschlagbild; Georg Tappert. Gemälde. Berlin, Kunstamt Wedding, 1973; Großstadt und Großstadtleben um 1926. Hamburg, B·A·T-Haus, 1976, Katalog-Nr. 59; Georg Tappert. Wiederentdeckung eines Expressionisten. Gemälde 1906-1933. Hamburg, B·A·T-Haus, 1977, Katalog-Nr. 44, mit Abb.; 25 Jahre Hans Thoma-Gesellschaft. Ein Rückblick. Reutlingen, Spendhaus, 1978, Katalog-Nr. 104; Georg Tappert. Ein Berliner Expressionist. Berlinische Galerie, 1980, Katalog-Nr. 32, mit Abb. (der Keilrahmen verso mit Transportetikett) sowie in: Georg Tappert. Deutscher Expressionist. Kreis Unna, Selm-Cappenberg, Schloss Cappenberg, 2006, Faltblatt mit Abb. - Georg Tapperts künstlerisches Werk ist untrennbar mit dem Berliner Nachtleben der 1910er und 1920er Jahre verbunden, einem Milieu aus Cabarets, Tänzerinnen, Chansonetten und schillernden Bühnenexistenzen, das ihn immer wieder zu eindrucksvollen Porträts inspirierte. "Rosa Chansonette" zeigt eines seiner bevorzugten Modelle, "Fräulein Rosenberg", deren Pose und Ausstrahlung nicht nur Koketterie, sondern auch Selbstbewusstsein und Darstellungslust vermitteln. - Dabei steigerte Tappert die Bildwirkung durch eine bewusste Überdrehung des Oberkörpers. Die angespannte Haltung der Arme und der auffällig inszenierte Blick erzeugen eine Dynamik, die weit über das rein Porträthafte hinausgeht. So wird die "Rosa Chansonette" zur Projektionsfläche eines modernen, urbanen Lebensgefühls, das zwischen Aufbruch, Dekadenz und sozialer Fragilität oszilliert. - Formal bleibt Tappert seiner expressionistischen Handschrift treu: Der Pinselstrich ist frei und gestisch und bewegt sich mit sicherem Gespür zwischen Kontur und Fläche. Unser Gemälde entfaltet den ganzen Reiz der "Goldenen Zwanziger" - jener kurzen Epoche zwischen Krieg und Krise, in der das Vergnügen, die Rebellion gegen bürgerliche Konventionen und das Selbstbewusstsein der Großstadtkunst zu einer radikal modernen Bildsprache führten. - Stellenweise Retuschen. Vereinzelte kleine Farbverluste.

288

Taeuber-Arp, Sophie

(Davos 1889 - 1943 Höngg)

Passion de Lignes. Lithographie in Blau u. Schwarz auf leichtem Karton. 1941. 30,5 x 28 (32 x 30,5) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Blatt der Mappe "5 constructionen + 5 compositionen", erschienen im Allianz-Verlag, Zürich.

(Davos 1889 - 1943 Höngg)

Passion de Lignes. Lithographie in Blau u. Schwarz auf leichtem Karton. 1941. 30,5 x 28 (32 x 30,5) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert.

Blatt der Mappe "5 constructionen + 5 compositionen", erschienen im Allianz-Verlag, Zürich.

289

Ticha, Hans

(Tetschen-Bodenbach 1940 - lebt in Maintal)

Gelbes Kopftuch. Öl auf Leinwand. 1973. 65 x 50 cm. In Künstlerleiste gerahmt.

Signiert. Verso mit der Werknummer "73/9" versehen.

Ticha 73/9 - Die Leinwand mit einem kleinen Löchlein.

(Tetschen-Bodenbach 1940 - lebt in Maintal)

Gelbes Kopftuch. Öl auf Leinwand. 1973. 65 x 50 cm. In Künstlerleiste gerahmt.

Signiert. Verso mit der Werknummer "73/9" versehen.

Ticha 73/9 - Die Leinwand mit einem kleinen Löchlein.

290

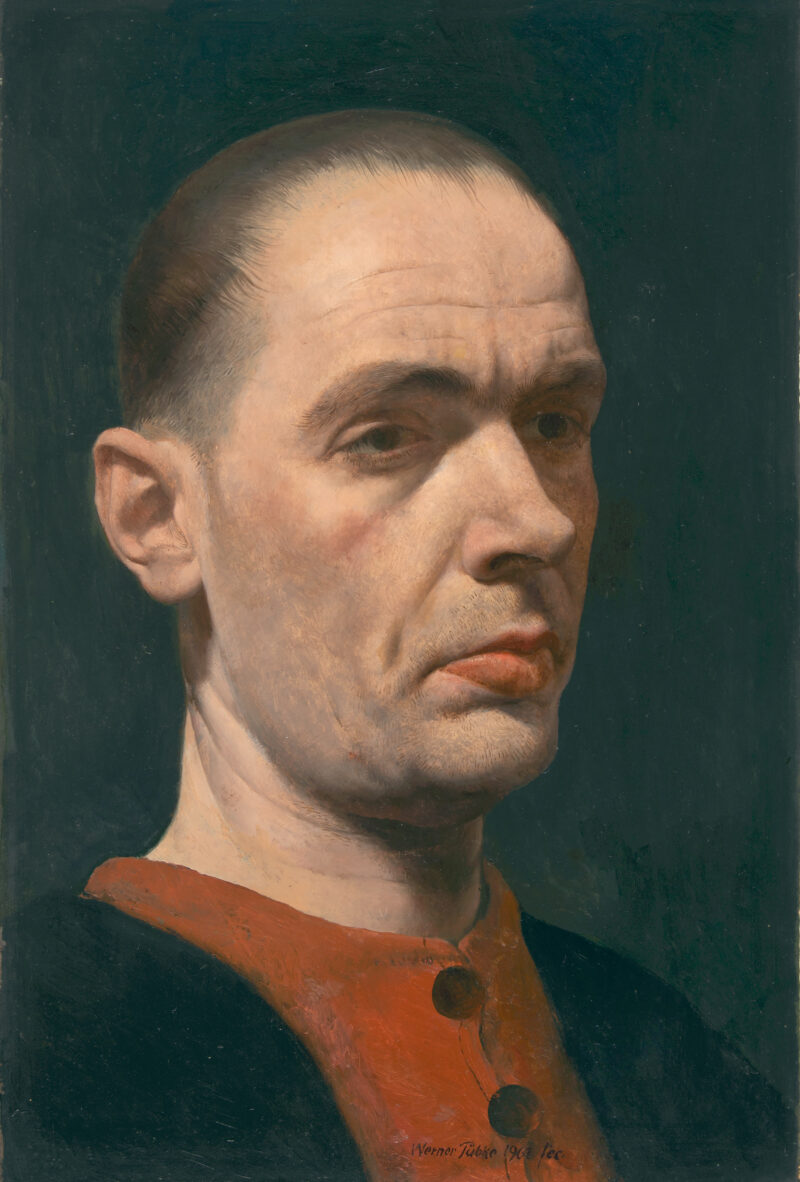

Tübke, Werner

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

Selbstbildnis mit roter Jacke. Öl auf Hartfaser. 1961. 40 x 26,8 cm. Gerahmt.

Recto u. verso signiert u. datiert (1961 fec).

Schulze 45, ganzseitige Abbildung Nr. 8 - Provenienz: Sammlung Rudolf Zuckermann, Halle, seitdem in Familienbesitz. - Abgebildet in: Günter Meißner, Werner Tübke. Leben und Werk, Leipzig 1989, Abb. 46, S. 82; Werner Tübke. Berlin, Nationalgalerie der Staatlichen Museen, 1989, Abb. 6, S. 70. - Tübkes Selbstbildnis aus dem Jahr 1961 markiert einen frühen, aber zentralen Punkt in seinem künstlerischen Schaffen. Der Maler zeigt sich in Dreiviertelansicht vor dunklem Grund, mit karger Lichtführung und einer klaren, plastischen Modellierung des Gesichts. Seine asketischen Gesichtszüge, die hohe Stirn und der nach innen gekehrte Blick evozieren ein Bild des intellektuellen, in sich ruhenden Künstlers. Dabei verweist die malerische Handschrift auf seine intensive Auseinandersetzung mit den Alten Meistern, insbesondere der deutschen Renaissance, deren Strenge, Detailgenauigkeit und kompositorische Geschlossenheit in spürbarer Weise nachklingen. Formal steht Tübkes Werk zwischen Traditionsbezug und moderner Subjektivität. In einer Zeit, in der sich die DDR-Kunst im Spannungsfeld zwischen staatlich verordnetem Sozialistischen Realismus und individueller künstlerischer Haltung bewegte, verweigert sich Tübkes Selbstbildnis der Idealisierung ebenso wie einer expressiven Geste. Stattdessen formuliert es mit kühler Klarheit ein künstlerisches Selbstverständnis jenseits politischer Vereinnahmung: das des Denkenden, des Beobachtenden, des mit der Geschichte Ringenden. Unser Gemälde zeugt von Tübkes früher Meisterschaft im Umgang mit Form, Licht und psychologischer Präsenz - Qualitäten, die sein späteres Werk, etwa das monumentale Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen, charakterisieren sollten. Dieses Selbstbildnis bleibt jedoch wesentlich intimer: ein stiller, unbestechlicher Blick auf das eigene Ich, gefasst in eine zeitlose Bildsprache.

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

Selbstbildnis mit roter Jacke. Öl auf Hartfaser. 1961. 40 x 26,8 cm. Gerahmt.

Recto u. verso signiert u. datiert (1961 fec).

Schulze 45, ganzseitige Abbildung Nr. 8 - Provenienz: Sammlung Rudolf Zuckermann, Halle, seitdem in Familienbesitz. - Abgebildet in: Günter Meißner, Werner Tübke. Leben und Werk, Leipzig 1989, Abb. 46, S. 82; Werner Tübke. Berlin, Nationalgalerie der Staatlichen Museen, 1989, Abb. 6, S. 70. - Tübkes Selbstbildnis aus dem Jahr 1961 markiert einen frühen, aber zentralen Punkt in seinem künstlerischen Schaffen. Der Maler zeigt sich in Dreiviertelansicht vor dunklem Grund, mit karger Lichtführung und einer klaren, plastischen Modellierung des Gesichts. Seine asketischen Gesichtszüge, die hohe Stirn und der nach innen gekehrte Blick evozieren ein Bild des intellektuellen, in sich ruhenden Künstlers. Dabei verweist die malerische Handschrift auf seine intensive Auseinandersetzung mit den Alten Meistern, insbesondere der deutschen Renaissance, deren Strenge, Detailgenauigkeit und kompositorische Geschlossenheit in spürbarer Weise nachklingen. Formal steht Tübkes Werk zwischen Traditionsbezug und moderner Subjektivität. In einer Zeit, in der sich die DDR-Kunst im Spannungsfeld zwischen staatlich verordnetem Sozialistischen Realismus und individueller künstlerischer Haltung bewegte, verweigert sich Tübkes Selbstbildnis der Idealisierung ebenso wie einer expressiven Geste. Stattdessen formuliert es mit kühler Klarheit ein künstlerisches Selbstverständnis jenseits politischer Vereinnahmung: das des Denkenden, des Beobachtenden, des mit der Geschichte Ringenden. Unser Gemälde zeugt von Tübkes früher Meisterschaft im Umgang mit Form, Licht und psychologischer Präsenz - Qualitäten, die sein späteres Werk, etwa das monumentale Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen, charakterisieren sollten. Dieses Selbstbildnis bleibt jedoch wesentlich intimer: ein stiller, unbestechlicher Blick auf das eigene Ich, gefasst in eine zeitlose Bildsprache.

291

Tübke, Werner

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

Zingst. Feder in Tusche u. Bleistift auf chamoisfarbenem leichten Karton. 1957. 19 x 26,5 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert, datiert (Juli 1957) u. betitelt. Verso mit der Werknummer "Z-13/57" bezeichnet.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Im früheren Passepartoutausschnitt leicht gebräunt. Die rechte und obere Blattkante mit leichten Spuren der früheren Montierung.

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

Zingst. Feder in Tusche u. Bleistift auf chamoisfarbenem leichten Karton. 1957. 19 x 26,5 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert, datiert (Juli 1957) u. betitelt. Verso mit der Werknummer "Z-13/57" bezeichnet.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Im früheren Passepartoutausschnitt leicht gebräunt. Die rechte und obere Blattkante mit leichten Spuren der früheren Montierung.

292

Tübke, Werner

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

Adam und Eva. Diptychon. Öl auf Holz. 1970. Jeweils 110 x 40 cm. Zusammen gerahmt (Rahmenmaß des Diptychons: 117,5 x 90,5 cm).

Jeweils signiert u. datiert.

Schulz 107 - Provenienz: Sammlung Rudolf Zuckermann, Halle, von diesem um 1970 direkt beim Künstler erworben, seitdem in Familienbesitz. - Abgebildet in: Günter Meißner, Werner Tübke. Leben und Werk, Leipzig 1989, Abb. 99, S. 163. - Mit weichen Bildverläufen schuf Tübke ein spontan gezeichnetes und lebensnahes Bild von zwei Zeitgenossen als Erben klassischer Schönheitsvorstellungen. "Diese zeitlose Deutung verdichtete sich nicht zufällig 1970 in einigen groß empfundenen Aktgemälden, die in 'Adam und Eva', dem Urbild paradiesischen Menschseins, kulminieren. Tübkes Diptychon vom ersten mythischen Menschenpaar, das die Künstler vieler Epochen - namentlich der Renaissance - als Inbegriff idealer körperlicher Vollkommenheit gestaltet haben, hebt ein altes Leitbild des Humanen übergangslos in die Gegenwart." (Günter Meißner 1989, S. 159) - Die linke Tafel mit minimalen Randläsuren.

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

Adam und Eva. Diptychon. Öl auf Holz. 1970. Jeweils 110 x 40 cm. Zusammen gerahmt (Rahmenmaß des Diptychons: 117,5 x 90,5 cm).

Jeweils signiert u. datiert.

Schulz 107 - Provenienz: Sammlung Rudolf Zuckermann, Halle, von diesem um 1970 direkt beim Künstler erworben, seitdem in Familienbesitz. - Abgebildet in: Günter Meißner, Werner Tübke. Leben und Werk, Leipzig 1989, Abb. 99, S. 163. - Mit weichen Bildverläufen schuf Tübke ein spontan gezeichnetes und lebensnahes Bild von zwei Zeitgenossen als Erben klassischer Schönheitsvorstellungen. "Diese zeitlose Deutung verdichtete sich nicht zufällig 1970 in einigen groß empfundenen Aktgemälden, die in 'Adam und Eva', dem Urbild paradiesischen Menschseins, kulminieren. Tübkes Diptychon vom ersten mythischen Menschenpaar, das die Künstler vieler Epochen - namentlich der Renaissance - als Inbegriff idealer körperlicher Vollkommenheit gestaltet haben, hebt ein altes Leitbild des Humanen übergangslos in die Gegenwart." (Günter Meißner 1989, S. 159) - Die linke Tafel mit minimalen Randläsuren.

293

Tübke, Werner

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

o.T. (Frauenbildnis). Bleistift auf Bütten. 1981. 33,2 x 20,2 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert, zweifach datiert (81; 2.4.81) u. mit der Ortsangabe "Berlin" versehen. Verso Kopfstudie in rotem Buntstift sowie mit der Werknummer "Z-10/80" bezeichnet.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Insgesamt leicht unregelmäßig gebräunt. Randläsuren. Die rückseitige Zeichnung leicht nach vorne durchschlagend.

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

o.T. (Frauenbildnis). Bleistift auf Bütten. 1981. 33,2 x 20,2 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert, zweifach datiert (81; 2.4.81) u. mit der Ortsangabe "Berlin" versehen. Verso Kopfstudie in rotem Buntstift sowie mit der Werknummer "Z-10/80" bezeichnet.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Insgesamt leicht unregelmäßig gebräunt. Randläsuren. Die rückseitige Zeichnung leicht nach vorne durchschlagend.

294

Tübke, Werner

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

Landschaft bei Leipzig. Aquarell über Bleistift auf leichtem Karton. 1960. 12,2 x 23,5 cm, im Passepartout freigestellt.

Verso von fremder Hand datiert u. betitelt.

Provenienz: Atelier des Künstlers; Sammlung Riemann, Berlin. - Vereinzelt minimal stockfleckig.

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

Landschaft bei Leipzig. Aquarell über Bleistift auf leichtem Karton. 1960. 12,2 x 23,5 cm, im Passepartout freigestellt.

Verso von fremder Hand datiert u. betitelt.

Provenienz: Atelier des Künstlers; Sammlung Riemann, Berlin. - Vereinzelt minimal stockfleckig.

295

Tübke, Werner

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

Tod in der Iller. Aquarell, Feder in Tusche u. Bleistift auf chamoisfarbenem leichten Karton. 1957. 16 x 22,8 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert u. datiert. Verso mit der Werknummer "Z-15/57" bezeichnet. Auf dem Unterlagekarton von fremder Hand betitelt.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Bei vorliegender Arbeit handelt es sich um eine detaillierte Studie zum Werk "Tod in der Iller" von 1957/58. In diesem Gemälde setzte Tübke erstmals die Kavalierperspektive ein, um eine mit Figuren durchsetzte Ereignislandschaft zu gestalten. Inhaltlich knüpfte er an ein reales Geschehen aus dem Jahr 1957 an, als 15 westdeutsche Soldaten während einer Wehrübung beim Durchqueren der Iller ertranken. Dieses tragische Ereignis diente Tübke als Anlass, eine kritische Stellungnahme zum im Kontext des Kalten Krieges betriebenen Wiederaufbau der Bundeswehr zu formulieren. - Der rechte Rand mit einem Braunfleck. Die oberen beiden Ecken fest auf dem Unterlagekarton montiert.

(Schönebeck 1929 - 2004 Leipzig)

Tod in der Iller. Aquarell, Feder in Tusche u. Bleistift auf chamoisfarbenem leichten Karton. 1957. 16 x 22,8 cm, im Passepartout freigestellt.

Signiert u. datiert. Verso mit der Werknummer "Z-15/57" bezeichnet. Auf dem Unterlagekarton von fremder Hand betitelt.

Provenienz: Sammlung Joachim C. Fest, Frankfurt/Main. - Bei vorliegender Arbeit handelt es sich um eine detaillierte Studie zum Werk "Tod in der Iller" von 1957/58. In diesem Gemälde setzte Tübke erstmals die Kavalierperspektive ein, um eine mit Figuren durchsetzte Ereignislandschaft zu gestalten. Inhaltlich knüpfte er an ein reales Geschehen aus dem Jahr 1957 an, als 15 westdeutsche Soldaten während einer Wehrübung beim Durchqueren der Iller ertranken. Dieses tragische Ereignis diente Tübke als Anlass, eine kritische Stellungnahme zum im Kontext des Kalten Krieges betriebenen Wiederaufbau der Bundeswehr zu formulieren. - Der rechte Rand mit einem Braunfleck. Die oberen beiden Ecken fest auf dem Unterlagekarton montiert.

296

Tuxhorn, Victor

(1892 Bielefeld 1964)

o.T. (Stilleben mit Heringen). Öl auf Leinwand. 1919. 57 x 70,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

Vereinzeltes minimales Craquelé. Die Leinwandränder stellenweise mit kleinen Farbverlusten.

(1892 Bielefeld 1964)

o.T. (Stilleben mit Heringen). Öl auf Leinwand. 1919. 57 x 70,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

Vereinzeltes minimales Craquelé. Die Leinwandränder stellenweise mit kleinen Farbverlusten.

298

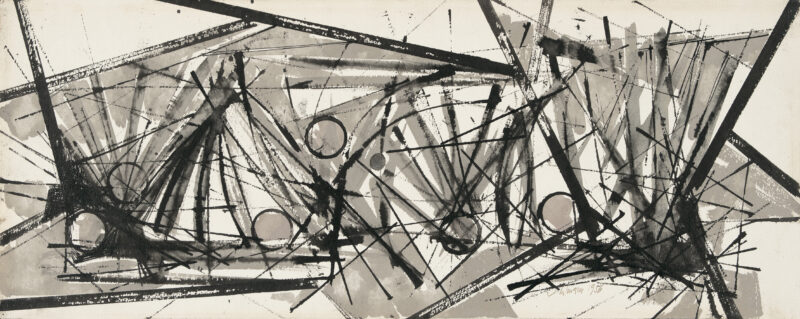

Uhlmann, Hans

(1900 Berlin 1975)

o.T. (Bewegung). Aquarell u. Pinsel in Tusche auf Bütten, auf Leinwand kaschiert. 1956. 23,5 x 59 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Nicht bei Thiele - Die Blattränder minimal gebräunt.

(1900 Berlin 1975)

o.T. (Bewegung). Aquarell u. Pinsel in Tusche auf Bütten, auf Leinwand kaschiert. 1956. 23,5 x 59 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Nicht bei Thiele - Die Blattränder minimal gebräunt.

299

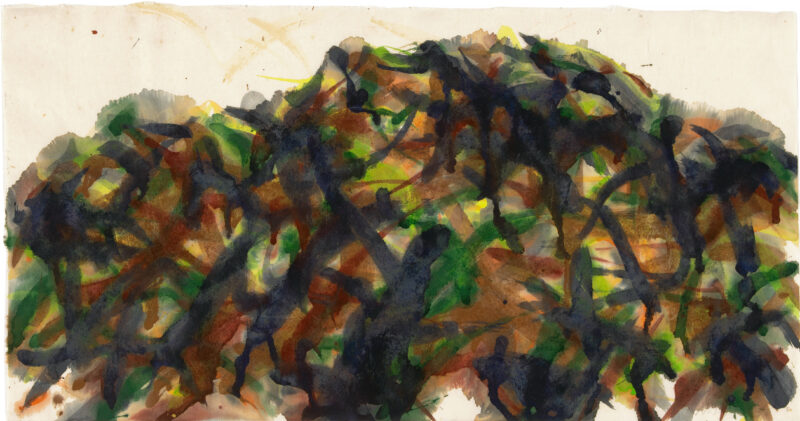

Uhlig, Max

(Dresden 1937 - lebt in Dresden)

o.T. (Landschaftsformation). Öl auf Pappe. 1982. 77,5 x 125 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

Provenienz: Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul. - Fest auf Karton montiert. Minimale Randläsuren. Der Rahmen leicht verzogen.

(Dresden 1937 - lebt in Dresden)

o.T. (Landschaftsformation). Öl auf Pappe. 1982. 77,5 x 125 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

Provenienz: Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul. - Fest auf Karton montiert. Minimale Randläsuren. Der Rahmen leicht verzogen.

300

Uhlig, Max

(Dresden 1937 - lebt in Dresden)

Petit paysage près de Merindol. Öl auf Leinwand. 2005. 40 x 121,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso signiert, datiert, betitelt u. mit der Ortsangabe "Faucon" sowie einer Widmung versehen.

(Dresden 1937 - lebt in Dresden)

Petit paysage près de Merindol. Öl auf Leinwand. 2005. 40 x 121,5 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso signiert, datiert, betitelt u. mit der Ortsangabe "Faucon" sowie einer Widmung versehen.

301

Uhlig, Max

(Dresden 1937 - lebt in Dresden)

Wald am Katharinenberg. Öl auf Leinwand. 1995. 85 x 200 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso signiert, datiert, betitelt u. mit Widmung versehen.

(Dresden 1937 - lebt in Dresden)

Wald am Katharinenberg. Öl auf Leinwand. 1995. 85 x 200 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso signiert, datiert, betitelt u. mit Widmung versehen.

302

Uhlig, Max

(Dresden 1937 - lebt in Dresden)

o.T. (Landschaftsformation). Aquarell auf chamoisfarbenem Japan. 1996. 37,5 x 71,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken. Die linke obere Ecke mit vereinzelten winzigen Stockflecken.

(Dresden 1937 - lebt in Dresden)

o.T. (Landschaftsformation). Aquarell auf chamoisfarbenem Japan. 1996. 37,5 x 71,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken. Die linke obere Ecke mit vereinzelten winzigen Stockflecken.

303

Ury, Lesser

(Birnbaum 1861 - 1931 Berlin)

Boulevard in Paris. Öl auf Leinwand auf Karton. 1928. 9,2 x 15,8 cm. Gerahmt.

Signiert, datiert u. mit der Ortsangabe "Paris" versehen. Verso von fremder Hand bezeichnet "Boulevard des Italiens".

Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis von Dr. Sibylle Groß aufgenommen. Wir danken ihr für die freundlichen Auskünfte. - Provenienz: Privatsammlung USA bis 1983; Privatsammlung Hamburg; 2010 Grisebach, Berlin, dort vom Vorbesitzer erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Ausgestellt und abgebildet in: Lesser Ury. Zauber des Lichts. Berlin, Käthe-Kollwitz-Museum, 1995/96, Katalog-Nr. 60, S. 154. - Seit dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts schilderte Ury in seinen Werken gerne das Lebensgefühl moderner Metropolen. Eine bezaubernde Verdichtung der typischen Großstadtmotive gelang ihm gerade im kleinen Format, in welchem er mit spontanem Pinselduktus und pastosem Farbauftrag die pulsierende Atmosphäre der Straßen von Paris einfing: "Drei Städte haben bis jetzt Lesser Urys Interesse auf sich gezogen: 1926: London, 1928: Paris; Berlin, in dem er lebt, hat seine Liebe immer gehabt. Paris ist die letzte Station dieser Reisen und mithin die vollkommenste. Die Pariser Bilder sind im März gemalt, diesem Monat der kühlen, klaren und dabei ganz zarten Farben. [...] Ury liebt seinen Gegenstand, nicht sich. Er liebt Paris, nicht sein eigenes Leben in der Stadt. Und so malt er - als erster moderner Maler - wieder Veduten, Stadtbilder. Er malt im Schimmer des Morgenlichtes die Brücken über der Seine, malt den weiten Blick von den Tuilerien zum Triumphbogen, die Automobilreihen an der Opéra [...]. Er malt Paris, wie die Venetianer ihr Venedig, mit all' dem farbigen Duft, der für den Maler die Atemluft einer Stadt ist. Das Märzlicht von Paris ist zart, als streife die Sonne die Stadt nur im Vorüberschreiten mit ihrem leuchtenden Saum. Und jedes Bild variiert es auf neue Weise über neuen Straßen." (Ernst Cohn-Wiener, Der Maler Lesser Ury, in: Lesser Ury. Neue Bilder aus zwei Weltstätten. Berlin, Kunst Kammer Martin Wasservogel, 1928, S. 7) - Im Strudel der Fahrzeuge auf regennasser Fahrbahn wird der Betrachter in die Tiefe des Bildraumes gezogen. Erst nach und nach entdecken wir die ersten Sonnenstrahlen in der linken Bildhälfte, die Litfaßsäule, die kahlen Bäume und die Passantin im Mantel, die Straße querend, die rechterhand noch im undefinierbaren Schatten liegt. Urys Stadtbilder sind keine realen Straßenszenen, obwohl sie Wiedererkennbares darstellen, sondern vielmehr atmosphärische Erlebnisse von Stadt und Natur, in denen sich ein vom Gegenstand losgelöstes Kolorit dem emotionalen Moment dienlich macht. Seine Lust an Perspektive und die delikate malerische Behandlung der Farben zeichnen Urys meisterliches Talent aus. - Minimales Craquelé.

(Birnbaum 1861 - 1931 Berlin)

Boulevard in Paris. Öl auf Leinwand auf Karton. 1928. 9,2 x 15,8 cm. Gerahmt.

Signiert, datiert u. mit der Ortsangabe "Paris" versehen. Verso von fremder Hand bezeichnet "Boulevard des Italiens".

Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis von Dr. Sibylle Groß aufgenommen. Wir danken ihr für die freundlichen Auskünfte. - Provenienz: Privatsammlung USA bis 1983; Privatsammlung Hamburg; 2010 Grisebach, Berlin, dort vom Vorbesitzer erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Ausgestellt und abgebildet in: Lesser Ury. Zauber des Lichts. Berlin, Käthe-Kollwitz-Museum, 1995/96, Katalog-Nr. 60, S. 154. - Seit dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts schilderte Ury in seinen Werken gerne das Lebensgefühl moderner Metropolen. Eine bezaubernde Verdichtung der typischen Großstadtmotive gelang ihm gerade im kleinen Format, in welchem er mit spontanem Pinselduktus und pastosem Farbauftrag die pulsierende Atmosphäre der Straßen von Paris einfing: "Drei Städte haben bis jetzt Lesser Urys Interesse auf sich gezogen: 1926: London, 1928: Paris; Berlin, in dem er lebt, hat seine Liebe immer gehabt. Paris ist die letzte Station dieser Reisen und mithin die vollkommenste. Die Pariser Bilder sind im März gemalt, diesem Monat der kühlen, klaren und dabei ganz zarten Farben. [...] Ury liebt seinen Gegenstand, nicht sich. Er liebt Paris, nicht sein eigenes Leben in der Stadt. Und so malt er - als erster moderner Maler - wieder Veduten, Stadtbilder. Er malt im Schimmer des Morgenlichtes die Brücken über der Seine, malt den weiten Blick von den Tuilerien zum Triumphbogen, die Automobilreihen an der Opéra [...]. Er malt Paris, wie die Venetianer ihr Venedig, mit all' dem farbigen Duft, der für den Maler die Atemluft einer Stadt ist. Das Märzlicht von Paris ist zart, als streife die Sonne die Stadt nur im Vorüberschreiten mit ihrem leuchtenden Saum. Und jedes Bild variiert es auf neue Weise über neuen Straßen." (Ernst Cohn-Wiener, Der Maler Lesser Ury, in: Lesser Ury. Neue Bilder aus zwei Weltstätten. Berlin, Kunst Kammer Martin Wasservogel, 1928, S. 7) - Im Strudel der Fahrzeuge auf regennasser Fahrbahn wird der Betrachter in die Tiefe des Bildraumes gezogen. Erst nach und nach entdecken wir die ersten Sonnenstrahlen in der linken Bildhälfte, die Litfaßsäule, die kahlen Bäume und die Passantin im Mantel, die Straße querend, die rechterhand noch im undefinierbaren Schatten liegt. Urys Stadtbilder sind keine realen Straßenszenen, obwohl sie Wiedererkennbares darstellen, sondern vielmehr atmosphärische Erlebnisse von Stadt und Natur, in denen sich ein vom Gegenstand losgelöstes Kolorit dem emotionalen Moment dienlich macht. Seine Lust an Perspektive und die delikate malerische Behandlung der Farben zeichnen Urys meisterliches Talent aus. - Minimales Craquelé.

304

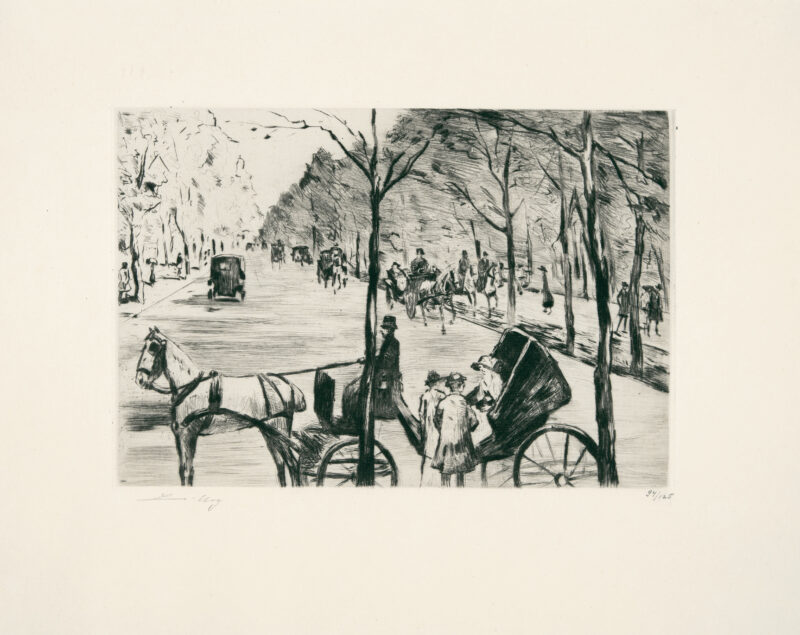

Ury, Lesser

(Birnbaum 1861 - 1931 Berlin)

Allee im Tiergarten mit Kutsche im Vordergrund. Radierung auf chamoisfarbenem Bütten. Um 1920. 15 x 22 (26,5 x 36,2) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "94/125".

Rosenbach 60 - Vereinzelte winzige Stockflecken.

(Birnbaum 1861 - 1931 Berlin)

Allee im Tiergarten mit Kutsche im Vordergrund. Radierung auf chamoisfarbenem Bütten. Um 1920. 15 x 22 (26,5 x 36,2) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "94/125".

Rosenbach 60 - Vereinzelte winzige Stockflecken.

305

Villwock, Horst

(1927 Hamburg 2012)

o.T. (Stilleben). Öl auf Leinen auf Hartfaser. 1952. 64 x 54 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

Vereinzeltes Craquelé. Stellenweise kleine Randretuschen.

(1927 Hamburg 2012)

o.T. (Stilleben). Öl auf Leinen auf Hartfaser. 1952. 64 x 54 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert.

Vereinzeltes Craquelé. Stellenweise kleine Randretuschen.

306

Völker, Karl

(Giebichenstein bei Halle 1889 - 1962 Weimar)

Christus in der Gasse. Öl auf Leinwand. 1922. 126,5 x 84,5 cm. Gerahmt.

Provenienz: Sammlung Rudolf Zuckermann, Halle, seitdem in Familienbesitz. - Ausgestellt in: Hallische Kunstschau 1922; Große Berliner Kunstausstellung 1923, Katalog-Nr. 1387; Karl Völker. Leben und Werk. Halle, Staatliche Galerie Moritzburg, 1976, Katalog-Nr. 17, Abb. S. 31; Karl Völker. Utopie und Sachlichkeit. Maler, Grafiker, Architekt. Halle, Stiftung Moritzburg, 2007, Katalog-Nr. 12, Abb. S. 81 sowie abgebildet in: Ingrid Schulze, Zum Schaffen des halleschen Malers und Grafikers Karl Völker, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Ges.-Sprachwiss. Reihe X, 1961, Heft 4, S. 1149; Emilio Bertonati, Il Realismo Magico in Germania, Mailand 1969, S. 94. - 1922 auf der Hallischen Kunstschau und ein Jahr später noch einmal auf der Großen Berliner Kunstausstellung präsentiert, zählt "Christus in der Gasse" zu den Hauptwerken im Schaffen von Karl Völker. Es steht sinnbildlich für eine Epoche, in der sich Kunst von reiner Ästhetik löste, um auf gesellschaftliche Wirklichkeit zu reagieren - unbequem, politisch und zutiefst menschlich. - Entstanden im Umfeld der Hallischen Künstlergruppe und der kommunistisch geprägten Novembergruppe, verdichtete Völker mit expressiv-reduzierter Bildsprache und aufmerksamkeitsstarker Farbgebung seine monumentale Komposition zu einer eindringlichen Allegorie auf das urbane Elend und die gesellschaftlichen Mißstände der frühen Weimarer Republik. Rasch wurde das Bild als "Anklageschrei eines gequälten Volkes" gedeutet (Hallische Nachrichten, Nr. 247, 21.10.1922, S. 2). Christus wird hier zur Projektionsfläche für das Leid im Arbeitermilieu, insbesondere der Kinder, die in den frühen 1920er Jahren von Hunger, Krankheit und Verlorenheit innerhalb einer unmenschlich engen städtischen Architektur betroffen waren. - Seit den frühen 1920er Jahren wirkte Karl Völker auch als freischaffender Architekt in Halle und realisierte unter anderem Projekte für städtische Einrichtungen. Sein architektonischer Blick ist auch in den Gemälden dieser Zeit deutlich spürbar. In "Christus in der Gasse" wird die strenge Geometrie und Perspektive der scheinbar endlosen, fensterlosen Ziegelwände, die an rationalisierte Bauformen der Moderne erinnern, zur Kulisse eines gesellschaftlichen Zustands, in dem sich menschliches Leid verdichtet widerspiegelt: eng, abweisend, ausweglos. So gelingt es Völker, seine künstlerische Vision mit politischer Dringlichkeit zu verbinden und ein Werk zu schaffen, das nicht nur anklagt, sondern zugleich zum Handeln auffordert. - Die Leinwand aus zwei Teilen zusammengefügt. Atelier- und Alterungsspuren. Vereinzelte Retuschen.

(Giebichenstein bei Halle 1889 - 1962 Weimar)

Christus in der Gasse. Öl auf Leinwand. 1922. 126,5 x 84,5 cm. Gerahmt.

Provenienz: Sammlung Rudolf Zuckermann, Halle, seitdem in Familienbesitz. - Ausgestellt in: Hallische Kunstschau 1922; Große Berliner Kunstausstellung 1923, Katalog-Nr. 1387; Karl Völker. Leben und Werk. Halle, Staatliche Galerie Moritzburg, 1976, Katalog-Nr. 17, Abb. S. 31; Karl Völker. Utopie und Sachlichkeit. Maler, Grafiker, Architekt. Halle, Stiftung Moritzburg, 2007, Katalog-Nr. 12, Abb. S. 81 sowie abgebildet in: Ingrid Schulze, Zum Schaffen des halleschen Malers und Grafikers Karl Völker, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Ges.-Sprachwiss. Reihe X, 1961, Heft 4, S. 1149; Emilio Bertonati, Il Realismo Magico in Germania, Mailand 1969, S. 94. - 1922 auf der Hallischen Kunstschau und ein Jahr später noch einmal auf der Großen Berliner Kunstausstellung präsentiert, zählt "Christus in der Gasse" zu den Hauptwerken im Schaffen von Karl Völker. Es steht sinnbildlich für eine Epoche, in der sich Kunst von reiner Ästhetik löste, um auf gesellschaftliche Wirklichkeit zu reagieren - unbequem, politisch und zutiefst menschlich. - Entstanden im Umfeld der Hallischen Künstlergruppe und der kommunistisch geprägten Novembergruppe, verdichtete Völker mit expressiv-reduzierter Bildsprache und aufmerksamkeitsstarker Farbgebung seine monumentale Komposition zu einer eindringlichen Allegorie auf das urbane Elend und die gesellschaftlichen Mißstände der frühen Weimarer Republik. Rasch wurde das Bild als "Anklageschrei eines gequälten Volkes" gedeutet (Hallische Nachrichten, Nr. 247, 21.10.1922, S. 2). Christus wird hier zur Projektionsfläche für das Leid im Arbeitermilieu, insbesondere der Kinder, die in den frühen 1920er Jahren von Hunger, Krankheit und Verlorenheit innerhalb einer unmenschlich engen städtischen Architektur betroffen waren. - Seit den frühen 1920er Jahren wirkte Karl Völker auch als freischaffender Architekt in Halle und realisierte unter anderem Projekte für städtische Einrichtungen. Sein architektonischer Blick ist auch in den Gemälden dieser Zeit deutlich spürbar. In "Christus in der Gasse" wird die strenge Geometrie und Perspektive der scheinbar endlosen, fensterlosen Ziegelwände, die an rationalisierte Bauformen der Moderne erinnern, zur Kulisse eines gesellschaftlichen Zustands, in dem sich menschliches Leid verdichtet widerspiegelt: eng, abweisend, ausweglos. So gelingt es Völker, seine künstlerische Vision mit politischer Dringlichkeit zu verbinden und ein Werk zu schaffen, das nicht nur anklagt, sondern zugleich zum Handeln auffordert. - Die Leinwand aus zwei Teilen zusammengefügt. Atelier- und Alterungsspuren. Vereinzelte Retuschen.

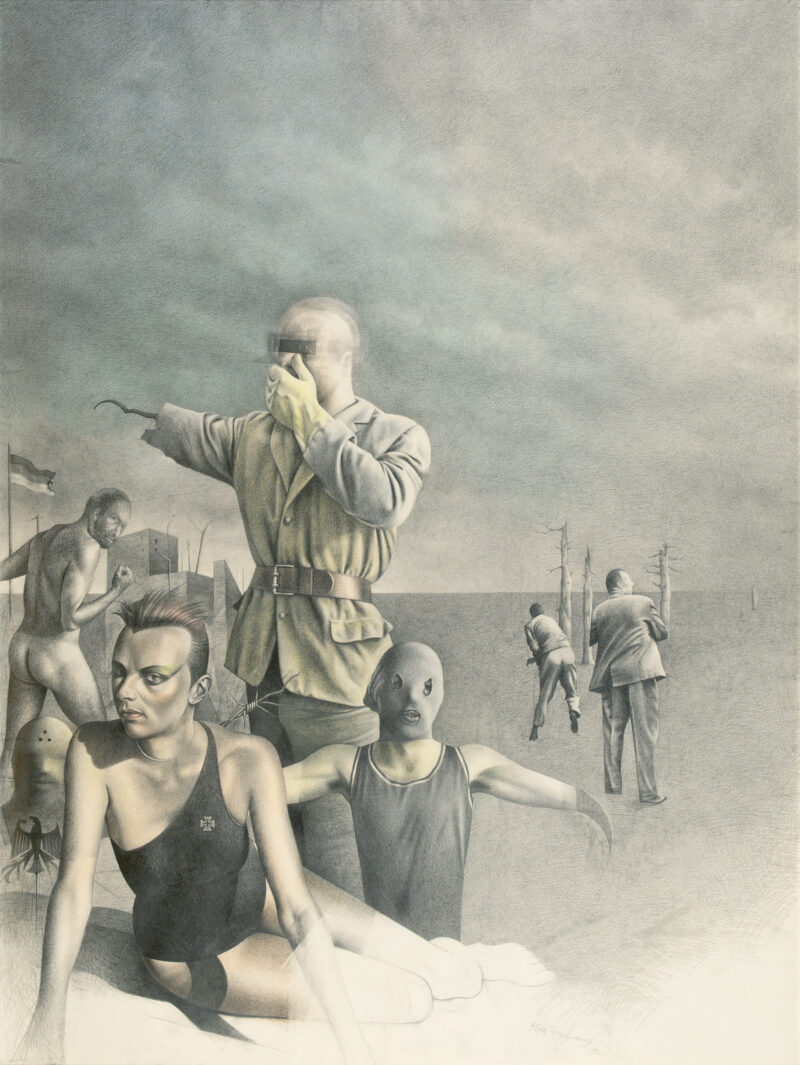

307

Vogelgesang, Klaus

(Radebeul 1945 - lebt in Berlin)

Mit erhobenem Arm. Farbstift u. Graphit auf Karton. 1982. 200 x 150 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben. - Ausgestellt und abgebildet in: Großstadtdschungel. Neuer Realismus aus Berlin. München, Kunstverein, 1983, S. 55. - Klaus Vogelgesang zählt zu den markantesten Vertretern der Berliner Realisten. Sein Werk ist durch eine außerordentlich präzise, beinahe altmeisterliche Zeichentechnik geprägt, die er mit inhaltlich scharf zugespitzten Themen verbindet. Bereits seit den 1970er Jahren positionierte er sich deutlich als politisch engagierter Künstler, der die Schattenseiten von Macht, Gewalt und gesellschaftlicher Verdrängung ins Bild rückte. - Unsere großformatige Zeichnung "Mit erhobenem Arm" steht exemplarisch für dieses künstlerische Programm, das die verdrängten Schattenseiten der Geschichte sichtbar macht. Immer wieder thematisierte der Künstler die Nachwirkungen des Nationalsozialismus, die Persistenz autoritärer Strukturen und die Bereitschaft zur Verdrängung in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Auch hier lassen sich Anspielungen auf faschistische Symbolik, auf den Mythos des starken Körpers und auf die Uniformierung individueller Identität erkennen. - Vogelgesangs plastisch präsente Figuren sind keine Zitate der Vergangenheit, sondern archetypische Gestalten, die Machtmechanismen und Abhängigkeiten sichtbar machen, die jederzeit wiederkehren können. Die unheilvolle Atmosphäre des weiten, wolkenverhangenen Bildraumes, die Maskierung der Körper und die Geste des "erhobenen Arms" verweisen auf Mechanismen kollektiver Blindheit und Unterwerfung, die über das Jahr 1982 hinaus bis in die Gegenwart hinein von bedrückender Aktualität sind. - Innerhalb der Berliner Realisten kam Vogelgesang eine radikal-konsequente Position zu. Seine Bilder vermeiden jede Glätte oder Symbolisierung; sie konfrontieren den Betrachter mit schonungslosen Szenarien, die nicht selten auf historische wie aktuelle Ereignisse anspielen. In dieser Direktheit unterscheidet er sich von den oft ironisch-bitteren Kommentaren eines Peter Sorge oder den surreal verdichteten Bildräumen eines Wolfgang Petrick. Lange Zeit standen Vogelgesangs Arbeiten, ebenso wie die seiner Kollegen, abseits des kunsthistorischen Mainstreams. In der Zwischenzeit wird jedoch deutlich, dass Künstler wie Vogelgesang einen unverzichtbaren Beitrag zur Kunst nach 1945 geleistet haben: Sie hielten am Gegenbild zur Verdrängung fest und machten sichtbar, was die Gesellschaft zu übersehen gedachte.

(Radebeul 1945 - lebt in Berlin)

Mit erhobenem Arm. Farbstift u. Graphit auf Karton. 1982. 200 x 150 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Provenienz: Vom Vorbesitzer direkt beim Künstler erworben. - Ausgestellt und abgebildet in: Großstadtdschungel. Neuer Realismus aus Berlin. München, Kunstverein, 1983, S. 55. - Klaus Vogelgesang zählt zu den markantesten Vertretern der Berliner Realisten. Sein Werk ist durch eine außerordentlich präzise, beinahe altmeisterliche Zeichentechnik geprägt, die er mit inhaltlich scharf zugespitzten Themen verbindet. Bereits seit den 1970er Jahren positionierte er sich deutlich als politisch engagierter Künstler, der die Schattenseiten von Macht, Gewalt und gesellschaftlicher Verdrängung ins Bild rückte. - Unsere großformatige Zeichnung "Mit erhobenem Arm" steht exemplarisch für dieses künstlerische Programm, das die verdrängten Schattenseiten der Geschichte sichtbar macht. Immer wieder thematisierte der Künstler die Nachwirkungen des Nationalsozialismus, die Persistenz autoritärer Strukturen und die Bereitschaft zur Verdrängung in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Auch hier lassen sich Anspielungen auf faschistische Symbolik, auf den Mythos des starken Körpers und auf die Uniformierung individueller Identität erkennen. - Vogelgesangs plastisch präsente Figuren sind keine Zitate der Vergangenheit, sondern archetypische Gestalten, die Machtmechanismen und Abhängigkeiten sichtbar machen, die jederzeit wiederkehren können. Die unheilvolle Atmosphäre des weiten, wolkenverhangenen Bildraumes, die Maskierung der Körper und die Geste des "erhobenen Arms" verweisen auf Mechanismen kollektiver Blindheit und Unterwerfung, die über das Jahr 1982 hinaus bis in die Gegenwart hinein von bedrückender Aktualität sind. - Innerhalb der Berliner Realisten kam Vogelgesang eine radikal-konsequente Position zu. Seine Bilder vermeiden jede Glätte oder Symbolisierung; sie konfrontieren den Betrachter mit schonungslosen Szenarien, die nicht selten auf historische wie aktuelle Ereignisse anspielen. In dieser Direktheit unterscheidet er sich von den oft ironisch-bitteren Kommentaren eines Peter Sorge oder den surreal verdichteten Bildräumen eines Wolfgang Petrick. Lange Zeit standen Vogelgesangs Arbeiten, ebenso wie die seiner Kollegen, abseits des kunsthistorischen Mainstreams. In der Zwischenzeit wird jedoch deutlich, dass Künstler wie Vogelgesang einen unverzichtbaren Beitrag zur Kunst nach 1945 geleistet haben: Sie hielten am Gegenbild zur Verdrängung fest und machten sichtbar, was die Gesellschaft zu übersehen gedachte.

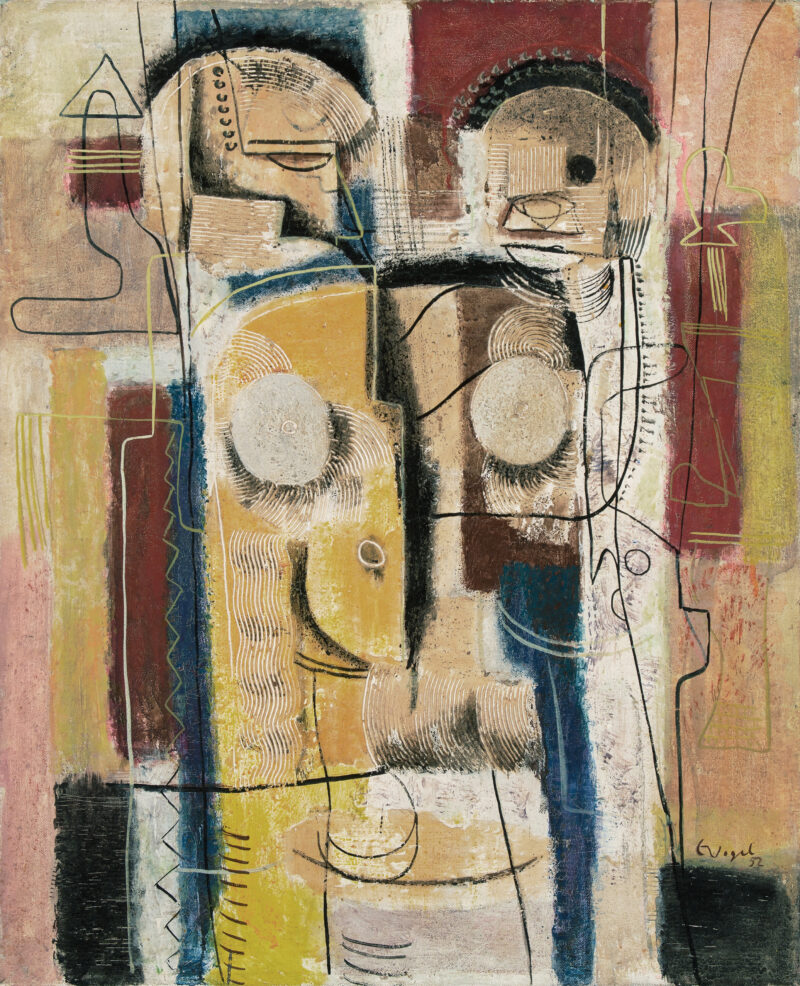

308

Vogel, Ernst

(Halberstadt 1894 - 1970 Darmstadt)

Balante. Mischtechnik (Öl, Gips) auf Leinwand. 1952. 81 x 65 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso in Versalien signiert sowie mit der Darmstädter Adresse des Künstlers versehen.

Provenienz: Vom Vorbesitzer in der Galerie Netuschil, Darmstadt, erworben (Schreiben beigegeben). - Ernst Vogel, seit 1927 Mitglied der Darmstädter Sezession, war ein faszinierender Grenzgänger der deutschen Nachkriegsmoderne. Der Titel unseres Gemäldes "Balante" verweist auf eine westafrikanische Ethnie und betont Vogels Interesse an außereuropäischen Kulturen und formalen Ursprüngen. In dieser kraftvollen Komposition verdichten sich zwei abstrahierte Figuren zu einem rhythmischen Dialog aus Linien, Flächen und Formen - ein Sinnbild für Begegnung und menschliche Verbundenheit. Das Werk entstand in Vogels reifer Phase und zeigt seine charakteristische Balance zwischen Figuration und Abstraktion. Die grafische Klarheit und strukturelle Tiefe spiegeln auch jene Prinzipien, die seine zahlreichen baugebundenen Arbeiten in Darmstadt prägen: Fresken, Metallreliefs und Mosaike, die das öffentliche Bild der Nachkriegszeit mitgestalteten. - Stellenweise leichtes Craquelé.

(Halberstadt 1894 - 1970 Darmstadt)

Balante. Mischtechnik (Öl, Gips) auf Leinwand. 1952. 81 x 65 cm. Gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso in Versalien signiert sowie mit der Darmstädter Adresse des Künstlers versehen.

Provenienz: Vom Vorbesitzer in der Galerie Netuschil, Darmstadt, erworben (Schreiben beigegeben). - Ernst Vogel, seit 1927 Mitglied der Darmstädter Sezession, war ein faszinierender Grenzgänger der deutschen Nachkriegsmoderne. Der Titel unseres Gemäldes "Balante" verweist auf eine westafrikanische Ethnie und betont Vogels Interesse an außereuropäischen Kulturen und formalen Ursprüngen. In dieser kraftvollen Komposition verdichten sich zwei abstrahierte Figuren zu einem rhythmischen Dialog aus Linien, Flächen und Formen - ein Sinnbild für Begegnung und menschliche Verbundenheit. Das Werk entstand in Vogels reifer Phase und zeigt seine charakteristische Balance zwischen Figuration und Abstraktion. Die grafische Klarheit und strukturelle Tiefe spiegeln auch jene Prinzipien, die seine zahlreichen baugebundenen Arbeiten in Darmstadt prägen: Fresken, Metallreliefs und Mosaike, die das öffentliche Bild der Nachkriegszeit mitgestalteten. - Stellenweise leichtes Craquelé.

309

Voigt, Bruno

(Gotha 1912 - 1988 Berlin)

o.T. (Paar). Aquarell über Bleistift auf Pergamin. 45,2 x 31,3 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert.

Stellenweise leicht stockfleckig sowie die Blattränder minimal knitterspurig. Die rückseitige Montierung leicht nach vorne durchschlagend.

(Gotha 1912 - 1988 Berlin)

o.T. (Paar). Aquarell über Bleistift auf Pergamin. 45,2 x 31,3 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert.

Stellenweise leicht stockfleckig sowie die Blattränder minimal knitterspurig. Die rückseitige Montierung leicht nach vorne durchschlagend.

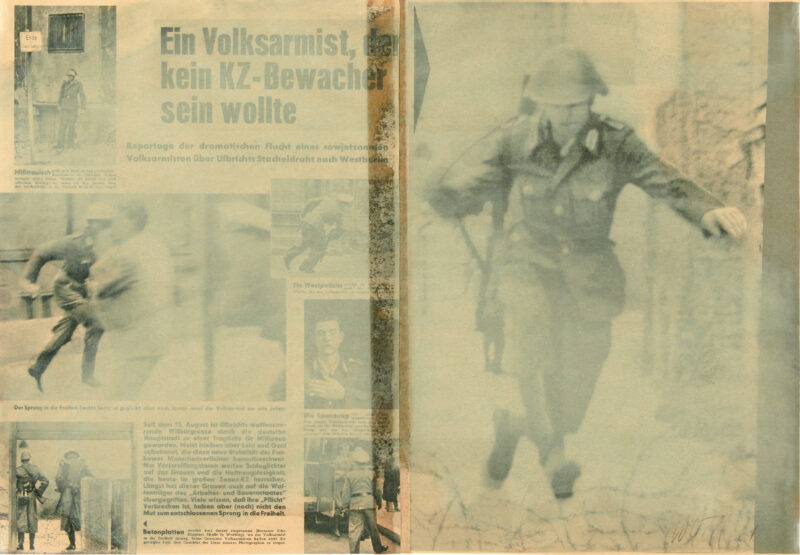

310

Vostell, Wolf

(Leverkusen 1932 - 1998 Berlin)

Betonplatte. Verwischung (Gouache) über Collage aus Zeitungspapier. 1961. 37 x 53 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert. Auf der Rahmenrückseite bezeichnet sowie mit drei Ausstellungsetiketten versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Ausgestellt in: Wolf Vostell. Bonn, Rheinisches Landesmuseum, 1992; Murmures des rues. Rennes, Musée des Beaux-Arts, 1994 sowie in: Face à l'histoire. Paris, Centre Georges Pompidou, 1997, Katalog-Nr. 42. - Beigegeben: Derselbe. Berlin 9.11.1989, Brandenburger Tor / Wer ohne Sünde ist, erhebe den ersten Stein. Siebdruck über Offset auf Papier. 1990. 95 x 65 cm (Darstellung und Blatt). Signiert, datiert (1./8./90) und als "E./A." bezeichnet sowie mit Widmung versehen.

(Leverkusen 1932 - 1998 Berlin)

Betonplatte. Verwischung (Gouache) über Collage aus Zeitungspapier. 1961. 37 x 53 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert. Auf der Rahmenrückseite bezeichnet sowie mit drei Ausstellungsetiketten versehen.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Ausgestellt in: Wolf Vostell. Bonn, Rheinisches Landesmuseum, 1992; Murmures des rues. Rennes, Musée des Beaux-Arts, 1994 sowie in: Face à l'histoire. Paris, Centre Georges Pompidou, 1997, Katalog-Nr. 42. - Beigegeben: Derselbe. Berlin 9.11.1989, Brandenburger Tor / Wer ohne Sünde ist, erhebe den ersten Stein. Siebdruck über Offset auf Papier. 1990. 95 x 65 cm (Darstellung und Blatt). Signiert, datiert (1./8./90) und als "E./A." bezeichnet sowie mit Widmung versehen.

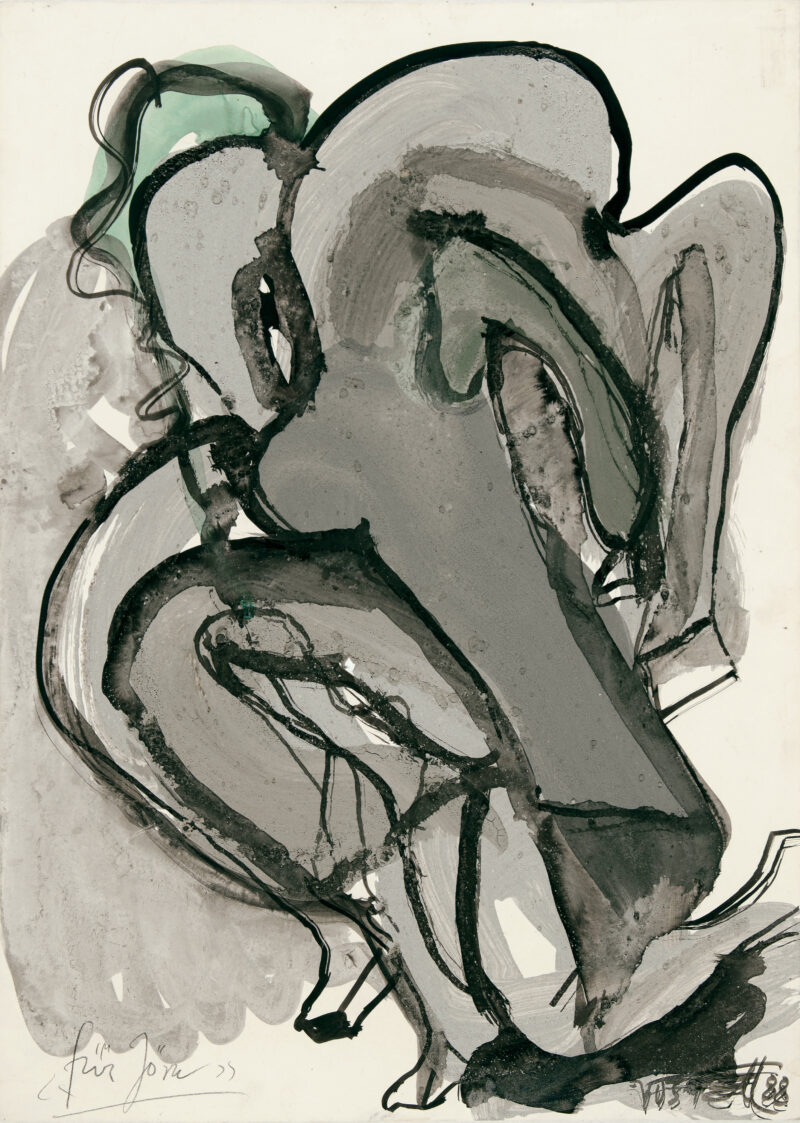

311

Vostell, Wolf

(Leverkusen 1932 - 1998 Berlin)

Tod des Orpheus 4. Aquarell u. Gouache auf festem Karton. 1988. 51 x 36,6 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. mit Widmung versehen. Verso datiert u. betitelt.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Der Karton leicht gewellt. Minimale Lagerspuren. - Beigegeben: 1. Derselbe. o.T. Aquarell u. Bleistift über Papiercollage auf Karton. 1989. 24 x 32 cm. Signiert, datiert und mit Widmung vom 25.11.89 versehen. - 2. Derselbe. o.T. Radierung auf Büttenkarton. 29,3 x 20,4 (39,5 x 30) cm. Signiert, nummeriert "h.c. 6/7" und mit Widmung versehen.

(Leverkusen 1932 - 1998 Berlin)

Tod des Orpheus 4. Aquarell u. Gouache auf festem Karton. 1988. 51 x 36,6 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. mit Widmung versehen. Verso datiert u. betitelt.

Provenienz: Sammlung Jörn Merkert, Spatzenhausen. - Der Karton leicht gewellt. Minimale Lagerspuren. - Beigegeben: 1. Derselbe. o.T. Aquarell u. Bleistift über Papiercollage auf Karton. 1989. 24 x 32 cm. Signiert, datiert und mit Widmung vom 25.11.89 versehen. - 2. Derselbe. o.T. Radierung auf Büttenkarton. 29,3 x 20,4 (39,5 x 30) cm. Signiert, nummeriert "h.c. 6/7" und mit Widmung versehen.

312

Wauer, William

(Oberwiesenthal 1866 - 1962 Berlin)

Anbetung. Öl auf Holz. 1924. 91,5 x 60,7 cm. Gerahmt.

Signiert.

Laszlo S. 133 - Provenienz: Sammlung Carl Laszlo, Basel; Privatsammlung Schweiz; Privatsammlung Bayern. - Ausgestellt in: Der Sammler Carl Laszlo. Facetten der Moderne. Potsdam, Orangerie im Park Sanssouci u.a., 1998 (verso mit dem Etikett). - Stellenweise kleine Retuschen und minimales materialbedingtes Craquelé.

(Oberwiesenthal 1866 - 1962 Berlin)

Anbetung. Öl auf Holz. 1924. 91,5 x 60,7 cm. Gerahmt.

Signiert.

Laszlo S. 133 - Provenienz: Sammlung Carl Laszlo, Basel; Privatsammlung Schweiz; Privatsammlung Bayern. - Ausgestellt in: Der Sammler Carl Laszlo. Facetten der Moderne. Potsdam, Orangerie im Park Sanssouci u.a., 1998 (verso mit dem Etikett). - Stellenweise kleine Retuschen und minimales materialbedingtes Craquelé.

313

Weischer, Matthias

(Elte 1973 - lebt in Leipzig)

Autos. Gouache auf leichtem Karton. 1999. 34,5 x 49,2 cm. Unter Glas gerahmt.

Der Unterlagekarton verso mit zwei Etiketten der Galerie Eigen+Art, Berlin, dort mit typografischen Angaben zum Werk versehen.

Provenienz: Galerie Eigen+Art, Berlin; Privatsammlung Süddeutschland; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Fest auf dem Unterlagekarton montiert. Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

(Elte 1973 - lebt in Leipzig)

Autos. Gouache auf leichtem Karton. 1999. 34,5 x 49,2 cm. Unter Glas gerahmt.

Der Unterlagekarton verso mit zwei Etiketten der Galerie Eigen+Art, Berlin, dort mit typografischen Angaben zum Werk versehen.

Provenienz: Galerie Eigen+Art, Berlin; Privatsammlung Süddeutschland; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Fest auf dem Unterlagekarton montiert. Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken.

314

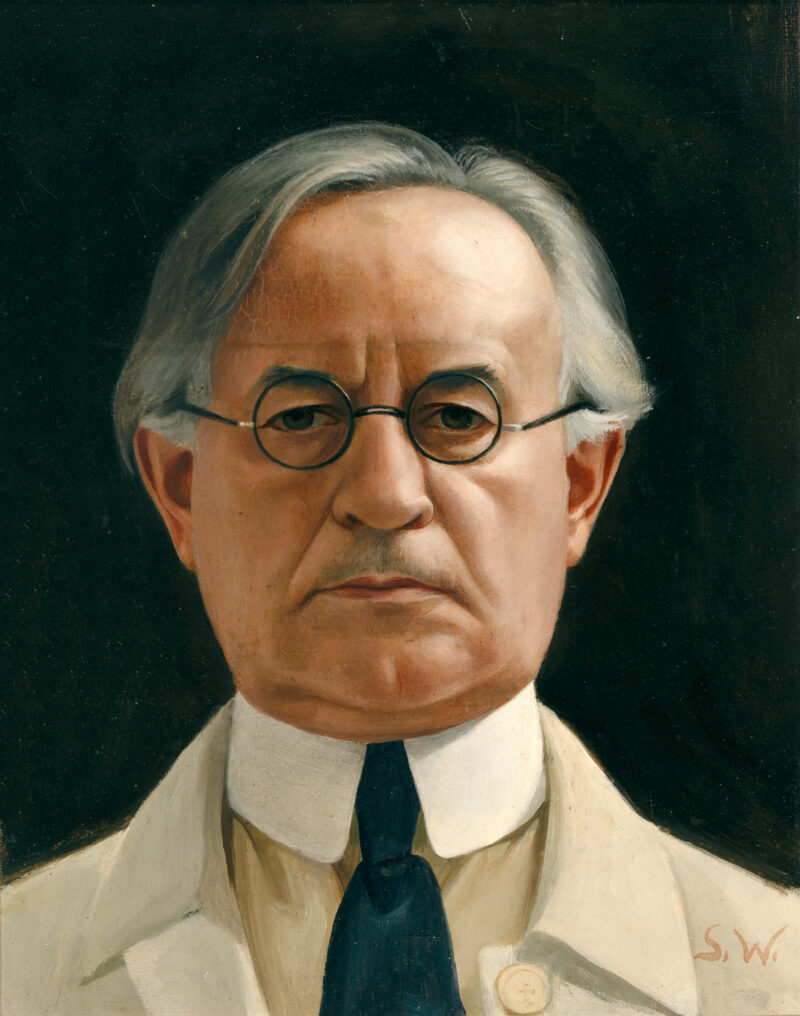

Werner, Selmar

(Thiemendorf 1864 - 1953 Graupa)

o.T. (Selbstbildnis). Öl auf Hartfaser. Um 1940. 41 x 32 cm. Gerahmt.

Monogrammiert.

Provenienz: Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul. - Selmar Werner war von 1907 bis 1927 Professor für Bildhauerei an der Dresdner Kunstakademie und Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Dresden. - Vereinzelte Retuschen sowie stellenweise leichtes Craquelé.

(Thiemendorf 1864 - 1953 Graupa)

o.T. (Selbstbildnis). Öl auf Hartfaser. Um 1940. 41 x 32 cm. Gerahmt.

Monogrammiert.

Provenienz: Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul. - Selmar Werner war von 1907 bis 1927 Professor für Bildhauerei an der Dresdner Kunstakademie und Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Dresden. - Vereinzelte Retuschen sowie stellenweise leichtes Craquelé.

315

Wigand, Albert

(Ziegenhain in Hessen 1890 - 1978 Leipzig)

o.T. (Stilleben mit Krug, Zitronen und Orange). Öl auf Pappe. 1940er Jahre. 21 x 32,2 cm. Gerahmt.

Grüß-Wigand A-1939-48/2 - Vereinzelt minimales Craquelé.

(Ziegenhain in Hessen 1890 - 1978 Leipzig)

o.T. (Stilleben mit Krug, Zitronen und Orange). Öl auf Pappe. 1940er Jahre. 21 x 32,2 cm. Gerahmt.

Grüß-Wigand A-1939-48/2 - Vereinzelt minimales Craquelé.

316

Wilhelm, Paul

(Greiz 1886 - 1965 Radebeul bei Dresden)

o.T. (Im Garten des Künstlers). Öl auf Leinwand. 50,5 x 80 cm. Gerahmt.

Recto u. verso signiert.

Provenienz: Nachlass des Künstlers; Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1966). - Nach ersten Ausstellungserfolgen erwarb Wilhelm ein Grundstück in Radebeul, das ihm Zeit seines Lebens als Wohnsitz und Inspirationsquelle zu zahlreichen Gartenansichten, Aquarellen und Stilleben diente. - Stellenweise leichtes Craquelé. Vereinzelte Haarrisse.

(Greiz 1886 - 1965 Radebeul bei Dresden)

o.T. (Im Garten des Künstlers). Öl auf Leinwand. 50,5 x 80 cm. Gerahmt.

Recto u. verso signiert.

Provenienz: Nachlass des Künstlers; Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1966). - Nach ersten Ausstellungserfolgen erwarb Wilhelm ein Grundstück in Radebeul, das ihm Zeit seines Lebens als Wohnsitz und Inspirationsquelle zu zahlreichen Gartenansichten, Aquarellen und Stilleben diente. - Stellenweise leichtes Craquelé. Vereinzelte Haarrisse.