Catalogue

Auction 63

All Artworks (305)

33

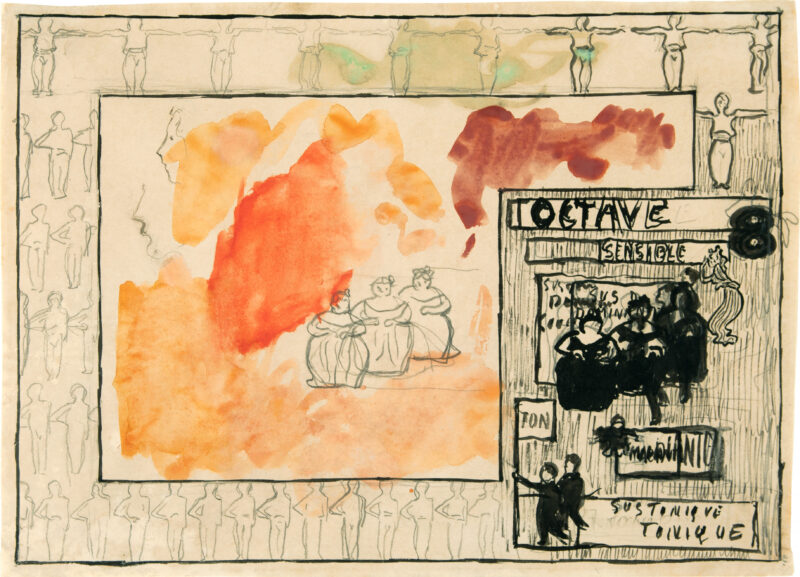

Bonnard, Pierre

(Fontenay-aux-Roses 1867 - 1947 Le Cannet)

L'Octave. Aquarell, Pinsel in Tusche u. Bleistift auf Papier. 1893. 20 x 27,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Betitelt.

Das Aquarell wird aufgenommen in den zweiten Band des Werkverzeichnisses der Aquarelle, Gouachen, Pastelle, Farbzeichnungen und Lavierungen von Pierre Bonnard. Mit einer Bestätigung von Guy-Patrice und Floriane Dauberville, Paris, vom 14. September 2023. - Provenienz: ab 1967 Sammlung Peter Deitsch, New York; Sammlung Clarence Day, Memphis; Artemis Fine Arts, London; Privatsammlung Königstein im Taunus; Sammlung Robert und Helga Ehret, Mannheim; Privatsammlung Hessen. - Insgesamt leicht gebräunt.

(Fontenay-aux-Roses 1867 - 1947 Le Cannet)

L'Octave. Aquarell, Pinsel in Tusche u. Bleistift auf Papier. 1893. 20 x 27,5 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Betitelt.

Das Aquarell wird aufgenommen in den zweiten Band des Werkverzeichnisses der Aquarelle, Gouachen, Pastelle, Farbzeichnungen und Lavierungen von Pierre Bonnard. Mit einer Bestätigung von Guy-Patrice und Floriane Dauberville, Paris, vom 14. September 2023. - Provenienz: ab 1967 Sammlung Peter Deitsch, New York; Sammlung Clarence Day, Memphis; Artemis Fine Arts, London; Privatsammlung Königstein im Taunus; Sammlung Robert und Helga Ehret, Mannheim; Privatsammlung Hessen. - Insgesamt leicht gebräunt.

34

Braque, Georges

(Argenteuil 1882 - 1963 Paris)

Hommage à J.S. Bach. Farbradierung auf chamoisfarbenem BFK Rives Büttenkarton. 1950. 44 x 58,5 (56 x 76) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "214/300".

Maeght 1019 - Vallier S. 293 - Radierung nach dem gleichnamigen Gemälde von 1911-12, herausgegeben von Maeght, Paris. - Vereinzelte winzige Lagerspuren.

(Argenteuil 1882 - 1963 Paris)

Hommage à J.S. Bach. Farbradierung auf chamoisfarbenem BFK Rives Büttenkarton. 1950. 44 x 58,5 (56 x 76) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. nummeriert "214/300".

Maeght 1019 - Vallier S. 293 - Radierung nach dem gleichnamigen Gemälde von 1911-12, herausgegeben von Maeght, Paris. - Vereinzelte winzige Lagerspuren.

35*

Brockmann, Gottfried

(Köln 1903 - 1983 Kiel)

Laterna magica (II. Fassung). Tempera auf Japan auf schwarzem Karton. 1947. 29,5 x 20,5 cm, unter Passepartout.

Verso auf dem Passepartout signiert, datiert, betitelt, bezeichnet "(D[üssel]d[or]f.)" u. mit der Ortsangabe "Hof" versehen.

Vorarbeit zu dem gleichnamigen Gemälde in der Kunsthalle zu Kiel. - Vom Künstler in den Kanten fest unter Passepartout montiert.

(Köln 1903 - 1983 Kiel)

Laterna magica (II. Fassung). Tempera auf Japan auf schwarzem Karton. 1947. 29,5 x 20,5 cm, unter Passepartout.

Verso auf dem Passepartout signiert, datiert, betitelt, bezeichnet "(D[üssel]d[or]f.)" u. mit der Ortsangabe "Hof" versehen.

Vorarbeit zu dem gleichnamigen Gemälde in der Kunsthalle zu Kiel. - Vom Künstler in den Kanten fest unter Passepartout montiert.

36*

Brockmann, Gottfried

(Köln 1903 - 1983 Kiel)

Jahrmarktsbilder. Frau ohne Unterleib. Aquarell, Collage u. Bleistift auf Karton. 1929. 29 x 28 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert. Verso signiert, datiert u. betitelt.

Provenienz: Privatsammlung Hessen. - Die linke untere Ecke minimal gestaucht. Der Rand mit minimalen Lager- und Atelierspuren.

(Köln 1903 - 1983 Kiel)

Jahrmarktsbilder. Frau ohne Unterleib. Aquarell, Collage u. Bleistift auf Karton. 1929. 29 x 28 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert. Verso signiert, datiert u. betitelt.

Provenienz: Privatsammlung Hessen. - Die linke untere Ecke minimal gestaucht. Der Rand mit minimalen Lager- und Atelierspuren.

37

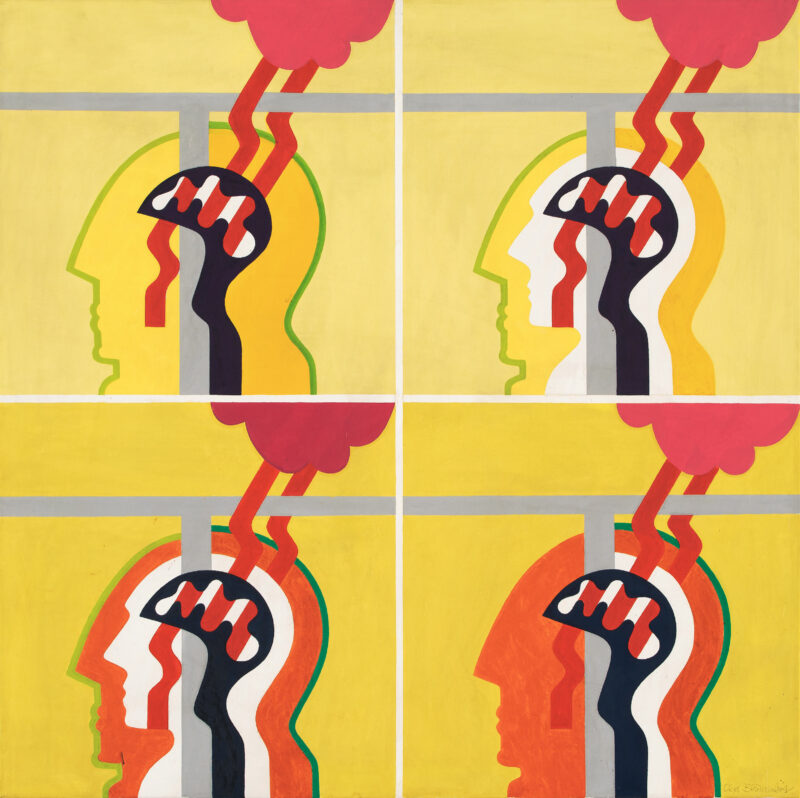

Blumenberg, Olga

(1926 Köln 2009)

o.T. Öl auf Leinwand. 1969. 99,5 x 100 cm. In Künstlerleiste gerahmt.

Signiert. Verso signiert u. datiert.

Blumenbergs Formensprache verweist auf Einflüsse aus der konkreten Kunst und der Pop Art, bleibt jedoch ambivalent zwischen Abstraktion und Narration verortet. Das Werk steht exemplarisch für das Interesse der Künstlerin an kognitiven und emotionalen Zuständen, die sie in ein formal stringentes, gleichzeitig aber hochgradig assoziatives Bildsystem überführt. In ihrem Werk reflektiert Blumenberg, die an der Fachschule für Stahlwaren-Industrie in Solingen Formgestaltung studiert hatte, zentrale Fragestellungen der späten 1960er Jahre: die Auflösung des Subjekts, die Serialität als Erkenntnisform und die Schnittstelle zwischen Technik, Geist und Bild. - Die Leinwand mit einer kleinen Läsur.

(1926 Köln 2009)

o.T. Öl auf Leinwand. 1969. 99,5 x 100 cm. In Künstlerleiste gerahmt.

Signiert. Verso signiert u. datiert.

Blumenbergs Formensprache verweist auf Einflüsse aus der konkreten Kunst und der Pop Art, bleibt jedoch ambivalent zwischen Abstraktion und Narration verortet. Das Werk steht exemplarisch für das Interesse der Künstlerin an kognitiven und emotionalen Zuständen, die sie in ein formal stringentes, gleichzeitig aber hochgradig assoziatives Bildsystem überführt. In ihrem Werk reflektiert Blumenberg, die an der Fachschule für Stahlwaren-Industrie in Solingen Formgestaltung studiert hatte, zentrale Fragestellungen der späten 1960er Jahre: die Auflösung des Subjekts, die Serialität als Erkenntnisform und die Schnittstelle zwischen Technik, Geist und Bild. - Die Leinwand mit einer kleinen Läsur.

38

Buthe, Michael

(Sonthofen 1944 - 1994 Bad Godesberg)

o.T. Mischtechnik (Acryl, Aquarell, Goldfarbe, Wachs, Bleistift, Holz, Fundobjekt) über Karton-Collage. 1983. 60 x 110 x 2 cm. Auf Holzlatten fixiert u. in Plexiglaskasten gerahmt.

Signiert u. datiert.

Die Arbeit wird aufgenommen in das Werkverzeichnis Michael Buthes von Juerg Judin und Dr. Pay Matthis Karstens, Berlin (in Vorbereitung). - Der Plexiglaskasten verso mit dem Ausstellungsetikett "Art Basel 15'84". - Leichte Lagerspuren und Farbverluste.

(Sonthofen 1944 - 1994 Bad Godesberg)

o.T. Mischtechnik (Acryl, Aquarell, Goldfarbe, Wachs, Bleistift, Holz, Fundobjekt) über Karton-Collage. 1983. 60 x 110 x 2 cm. Auf Holzlatten fixiert u. in Plexiglaskasten gerahmt.

Signiert u. datiert.

Die Arbeit wird aufgenommen in das Werkverzeichnis Michael Buthes von Juerg Judin und Dr. Pay Matthis Karstens, Berlin (in Vorbereitung). - Der Plexiglaskasten verso mit dem Ausstellungsetikett "Art Basel 15'84". - Leichte Lagerspuren und Farbverluste.

39

Cassel, Pol

(München 1892 - 1945 Kischinew)

o.T. (Herbstlandschaft). Öl auf Leinwand. 1928. 108 x 88,5 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso Studie in Öl (Bahngelände).

Provenienz: Constantin Cassel; Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1978). - Wir danken Herrn Franz-Carl Diegelmann für die freundliche Bestätigung der Authentizität. - Provenienz: Constantin Cassel; Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1978). - Wir danken Herrn Franz-Carl Diegelmann für die freundliche Bestätigung der Authentizität. - In unserer Herbstlandschaft von 1928 zeigt Cassel seine meisterhafte Fähigkeit, Natur in eine vibrierende Bildsprache zu übersetzen. Mit leuchtenden Rot-, Gelb- und Grüntönen steigert er das jahreszeitliche Motiv zu einer beinahe expressiven Farbsymphonie. Der dichte Pinselduktus vermittelt Dynamik und Überfülle, die Natur scheint in Bewegung und zugleich in einem Moment der kontemplativen Ruhe gefasst. - Pol Cassel gehörte zum Kreis der Dresdner Avantgarde, stand in enger Verbindung zu Künstlern wie Conrad Felixmüller und Otto Dix und nahm Anteil an den expressionistischen und neusachlichen Strömungen der Zwischenkriegszeit. Seine Werke bewegen sich oft im Spannungsfeld zwischen realistischer Formgebung und expressiver Steigerung der Farbe. - Nach 1933 wurde Cassel von den Nationalsozialisten als "entartet" diffamiert. Er zog sich ins ländliche Umfeld zurück und geriet dadurch zunehmend aus dem Blick der Öffentlichkeit. 1944 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und starb 1945 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde sein Werk wiederentdeckt und als wichtiger Beitrag zur deutschen Moderne gewürdigt. - Stellenweise leichtes Craquelé.

(München 1892 - 1945 Kischinew)

o.T. (Herbstlandschaft). Öl auf Leinwand. 1928. 108 x 88,5 cm. Gerahmt.

Monogrammiert u. datiert. Verso Studie in Öl (Bahngelände).

Provenienz: Constantin Cassel; Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1978). - Wir danken Herrn Franz-Carl Diegelmann für die freundliche Bestätigung der Authentizität. - Provenienz: Constantin Cassel; Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1978). - Wir danken Herrn Franz-Carl Diegelmann für die freundliche Bestätigung der Authentizität. - In unserer Herbstlandschaft von 1928 zeigt Cassel seine meisterhafte Fähigkeit, Natur in eine vibrierende Bildsprache zu übersetzen. Mit leuchtenden Rot-, Gelb- und Grüntönen steigert er das jahreszeitliche Motiv zu einer beinahe expressiven Farbsymphonie. Der dichte Pinselduktus vermittelt Dynamik und Überfülle, die Natur scheint in Bewegung und zugleich in einem Moment der kontemplativen Ruhe gefasst. - Pol Cassel gehörte zum Kreis der Dresdner Avantgarde, stand in enger Verbindung zu Künstlern wie Conrad Felixmüller und Otto Dix und nahm Anteil an den expressionistischen und neusachlichen Strömungen der Zwischenkriegszeit. Seine Werke bewegen sich oft im Spannungsfeld zwischen realistischer Formgebung und expressiver Steigerung der Farbe. - Nach 1933 wurde Cassel von den Nationalsozialisten als "entartet" diffamiert. Er zog sich ins ländliche Umfeld zurück und geriet dadurch zunehmend aus dem Blick der Öffentlichkeit. 1944 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und starb 1945 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde sein Werk wiederentdeckt und als wichtiger Beitrag zur deutschen Moderne gewürdigt. - Stellenweise leichtes Craquelé.

40

Cassel, Pol

(München 1892 - 1945 Kischinew)

o.T. (Mädchenbildnis mit Blumenkranz). Öl auf Leinwand. 60,5 x 46,5 cm. Gerahmt.

Verso Studie in Öl (Baumblüten).

Provenienz: Susanna Cassel; Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1973). - Wir danken Herrn Franz-Carl Diegelmann für die freundliche Bestätigung der Authentizität. - Vereinzelte Retuschen sowie kleine Haarrisse.

(München 1892 - 1945 Kischinew)

o.T. (Mädchenbildnis mit Blumenkranz). Öl auf Leinwand. 60,5 x 46,5 cm. Gerahmt.

Verso Studie in Öl (Baumblüten).

Provenienz: Susanna Cassel; Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1973). - Wir danken Herrn Franz-Carl Diegelmann für die freundliche Bestätigung der Authentizität. - Vereinzelte Retuschen sowie kleine Haarrisse.

41

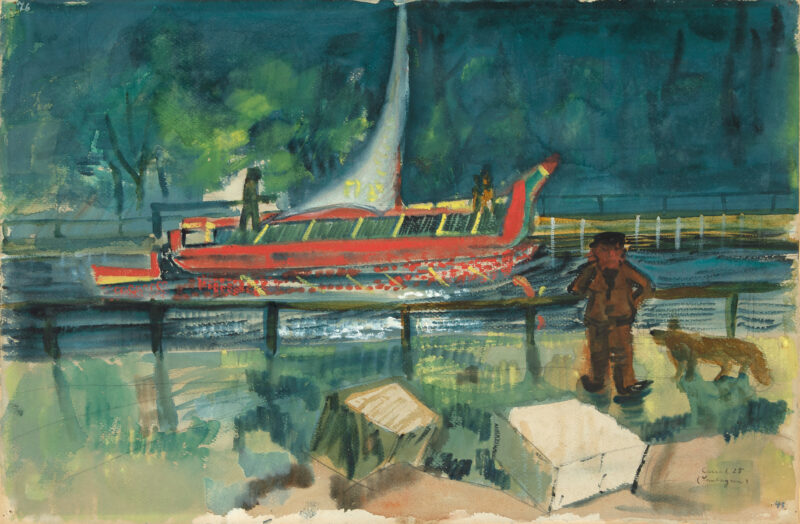

Cassel, Pol

(München 1892 - 1945 Kischinew)

Das rote Schiff. Aquarell u. Gouache über Bleistift auf chamoisfarbenem Büttenkarton. 1925. 31 x 47 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. bezeichnet (unleserlich).

Wir danken Herrn Franz-Carl Diegelmann für die freundliche Bestätigung der Authentizität. - Bei der Darstellung handelt es sich wohl um die rote Barke von August dem Starken, die sich heute im Park von Schloss Pillnitz befindet. - Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken sowie fest auf der Unterlage montiert. Minimal lichtrandig.

(München 1892 - 1945 Kischinew)

Das rote Schiff. Aquarell u. Gouache über Bleistift auf chamoisfarbenem Büttenkarton. 1925. 31 x 47 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. bezeichnet (unleserlich).

Wir danken Herrn Franz-Carl Diegelmann für die freundliche Bestätigung der Authentizität. - Bei der Darstellung handelt es sich wohl um die rote Barke von August dem Starken, die sich heute im Park von Schloss Pillnitz befindet. - Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken sowie fest auf der Unterlage montiert. Minimal lichtrandig.

42

Cavaillès, Jules

(Carmaux 1901 - 1977 Épineuil)

Les voiles (Cannes). Öl auf Leinwand. 81 x 65 cm. Gerahmt.

Signiert. Verso signiert, betitelt u. mit der Ortsangabe "Cannes" versehen.

Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis von Tjerk Wiegersma und Richard Oudenhuysen unter der Nummer "W-07-037" aufgenommen. - Provenienz: David B. Findlay Galleries, New York (die Rahmenrückwand mit Etikett); 1970 Privatsammlung; seit 2007 Privatsammlung Baden-Württemberg. - Jules Cavaillès' Ansicht von Cannes entfaltet eine farbintensive, lichtdurchflutete Szenerie, die mehr ist als die bloße Darstellung eines Hafens. Vielmehr ist sie Ausdruck südlicher Lebensfreude und stiller Poesie. Der Blick durch ein geöffnetes Fenster auf das azurblaue Wasser, durchzogen von weißen Segelbooten und gelb leuchtenden Masten, eröffnet dem Betrachter eine mediterrane Welt voll Leichtigkeit. Davor ein Stilleben mit Blumen, fast beiläufig auf dem Fenstersims arrangiert - ein klassisches Motiv, das Cavaillès häufig verwendete, um Innen- und Außenraum miteinander zu verweben. - Cavaillès gehörte den "Peintres de la réalité poétique" an, einer Gruppierung innerhalb der figurativen Malerei Frankreichs, die sich in den 1930er bis 1950er Jahren als Gegenentwurf zu den aufkommenden abstrakten Tendenzen positionierte. Die Maler der "Réalité poétique" suchten das Schöne im Alltäglichen, das Lichtvolle in der Form und verbanden eine sensible Farbigkeit mit klarer, gegenständlicher Struktur. - Neben Cavaillès zählten auch Roger Limouse, Maurice Brianchon und Christian Caillard zur Gruppe - Künstler, die sich in der Tradition von Pierre Bonnard oder Édouard Vuillard bewegten, jedoch den lyrischen Realismus der Zwischenkriegszeit in ein sonnendurchtränktes, oft südfranzösisches Kolorit überführten. - In Cavaillès' Hafenansicht ist nichts laut, nichts aufdringlich - die Welt erscheint verlangsamt, durch einen Schleier aus Farbe gefiltert. Das Meer ist nicht tosend, sondern wie eine gemalte Erinnerung an einen warmen Sommertag. Seine Kunst ist zutiefst menschlich, zugewandt und klar: eine Poesie des Sichtbaren.

(Carmaux 1901 - 1977 Épineuil)

Les voiles (Cannes). Öl auf Leinwand. 81 x 65 cm. Gerahmt.

Signiert. Verso signiert, betitelt u. mit der Ortsangabe "Cannes" versehen.

Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis von Tjerk Wiegersma und Richard Oudenhuysen unter der Nummer "W-07-037" aufgenommen. - Provenienz: David B. Findlay Galleries, New York (die Rahmenrückwand mit Etikett); 1970 Privatsammlung; seit 2007 Privatsammlung Baden-Württemberg. - Jules Cavaillès' Ansicht von Cannes entfaltet eine farbintensive, lichtdurchflutete Szenerie, die mehr ist als die bloße Darstellung eines Hafens. Vielmehr ist sie Ausdruck südlicher Lebensfreude und stiller Poesie. Der Blick durch ein geöffnetes Fenster auf das azurblaue Wasser, durchzogen von weißen Segelbooten und gelb leuchtenden Masten, eröffnet dem Betrachter eine mediterrane Welt voll Leichtigkeit. Davor ein Stilleben mit Blumen, fast beiläufig auf dem Fenstersims arrangiert - ein klassisches Motiv, das Cavaillès häufig verwendete, um Innen- und Außenraum miteinander zu verweben. - Cavaillès gehörte den "Peintres de la réalité poétique" an, einer Gruppierung innerhalb der figurativen Malerei Frankreichs, die sich in den 1930er bis 1950er Jahren als Gegenentwurf zu den aufkommenden abstrakten Tendenzen positionierte. Die Maler der "Réalité poétique" suchten das Schöne im Alltäglichen, das Lichtvolle in der Form und verbanden eine sensible Farbigkeit mit klarer, gegenständlicher Struktur. - Neben Cavaillès zählten auch Roger Limouse, Maurice Brianchon und Christian Caillard zur Gruppe - Künstler, die sich in der Tradition von Pierre Bonnard oder Édouard Vuillard bewegten, jedoch den lyrischen Realismus der Zwischenkriegszeit in ein sonnendurchtränktes, oft südfranzösisches Kolorit überführten. - In Cavaillès' Hafenansicht ist nichts laut, nichts aufdringlich - die Welt erscheint verlangsamt, durch einen Schleier aus Farbe gefiltert. Das Meer ist nicht tosend, sondern wie eine gemalte Erinnerung an einen warmen Sommertag. Seine Kunst ist zutiefst menschlich, zugewandt und klar: eine Poesie des Sichtbaren.

43

Cavael, Rolf

(Königsberg 1898 - 1979 München)

Abstrakte Komposition N° 62/07. Öl auf chamoisfarbenem Karton. 1962. 64 x 50 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert. Verso in Versalien signiert u. bezeichnet "N° 62/07".

Nicht bei Keller - Provenienz: Sammlung Prof. Dr. Kurt Herberts, Wuppertal; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Die Ecken mit Löchlein.

(Königsberg 1898 - 1979 München)

Abstrakte Komposition N° 62/07. Öl auf chamoisfarbenem Karton. 1962. 64 x 50 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Monogrammiert. Verso in Versalien signiert u. bezeichnet "N° 62/07".

Nicht bei Keller - Provenienz: Sammlung Prof. Dr. Kurt Herberts, Wuppertal; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Die Ecken mit Löchlein.

44

Christoph, Hans

(1901 Dresden 1992)

Komposition II C 70. Öl auf Hartfaser. 1970. 42 x 87 cm. Im Künstlerrahmen.

Signiert. Verso signiert u. betitelt.

Provenienz: Nachlass des Künstlers; Privatsammlung Berlin.

(1901 Dresden 1992)

Komposition II C 70. Öl auf Hartfaser. 1970. 42 x 87 cm. Im Künstlerrahmen.

Signiert. Verso signiert u. betitelt.

Provenienz: Nachlass des Künstlers; Privatsammlung Berlin.

45

Claus, Carlfriedrich

(Annaberg 1930 - 1998 Chemnitz)

Studie: Die Namen. Feder in Tusche, beidseitig, auf Transparentpapier. 1962. 29,5 x 20,7 cm. Beidseitig sichtbar gerahmt.

Signiert, datiert (März 1962) u. betitelt.

Werner Z 275 - Provenienz: Will Grohmann, Berlin; Sammlung Mário Calábria, Berlin; seit 1997 Privatsammlung Berlin. - Ausgestellt und teils abgebildet in: Carlfriedrich Claus. Freiberg, Privaträume von Dr. H. Grüß, 1962; Schrift und Bild. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1963, S. 164; Carlfriedrich Claus. Notizen zwischen der experimentellen Arbeit - zu ihr. Einzelausstellung innerhalb der Ausstellung "Illustrationen". Baden-Baden, Kunsthalle, 1964, Einband; Deutschlandbilder. Kunst aus einem geteilten Land. Berlin, Martin-Gropius-Bau, 1997, Katalog-Nr. 287; Die Künstlerfreundschaft zwischen Franz Mon und Carlfriedrich Claus. Chemnitz, Kunstsammlungen, 2013, S. 105 sowie in: Carlfriedrich Claus. 1930-1998. Denklandschaften. Berlin, Kupferstichkabinett in der Neuen Nationalgalerie, 2014. - Durch seinen experimentellen Umgang mit Sprache und im Kontext der visuellen Poesie entwickelte Claus um 1960 den neuen Bildtypus des "Sprachblattes". Geschult durch die Schriften von Karl Marx, Rudolf Steiner, Ernst Bloch und weiteren Quellen der jüdisch-christlichen sowie fernöstlichen Ideengeschichte kristallisierte er auf feinen Papieren zeichnend-schreibend sein Denken. Die oft beidseitig auf transparenten Bildunterlagen ausgeführten Arbeiten und grafisch höchst reizvollen Bildgespinste veranschaulichen Prozessuales wie Dialektisches. Sie sind über ausführliche Einzeltitel entschlüsselbare Textstellen oder signalhaft wiederkehrende Zeichen erschließbar, oft aber nicht endgültig zu enträtseln. (Vgl. Carlfriedrich Claus. 1930-1998. Denklandschaften. Berlin, Neue Nationalgalerie, 2014, online) Auf "Studie: Die Namen" sind die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets, die im Wechsel der Papierseite aufeinander folgen, ausgeschrieben. "Jeder Buchstabe ist hier vielsinnig, löst durch seine im aktiven Betrachter aktive Präsenz Prozesse auf verschiedenen Ebenen aus: geistigen, seelischen, körperlichen, weist auf je anderes da, das wieder weiterverweist. Zuletzt aber, auf der vorletzten Stufe der Meditation, ist dieses ganze derart entfaltete, sich an jedem Punkt, in alle Dimensionen weiterentfaltende messianisch-mystische Schriftwerk nur eine einzige große Hieroglyphe, ein einiges zusammenhängendes Symbol des Einen, Namenlosen, zuletzt verweist dann jeder Buchstabe von seiner Zeit-Stelle aus auf den, ja wird Zeit-Glied dessen, der als: 'Eh'je ascher eh'je' - 'Ich werde sein, der ich sein werde' sich vor-aussagte. Die Thora, alle hier und so versammelten Konsonanten: der noch Unausgesprochene, noch Unaussprechbare zuhöchst -: Ha-Schem: Der Name. Zu sich unterwegs." (Claus, Vexier-, Sinn-Bilder, in: Katalog Baden-Baden 1964, S. 9-10)

(Annaberg 1930 - 1998 Chemnitz)

Studie: Die Namen. Feder in Tusche, beidseitig, auf Transparentpapier. 1962. 29,5 x 20,7 cm. Beidseitig sichtbar gerahmt.

Signiert, datiert (März 1962) u. betitelt.

Werner Z 275 - Provenienz: Will Grohmann, Berlin; Sammlung Mário Calábria, Berlin; seit 1997 Privatsammlung Berlin. - Ausgestellt und teils abgebildet in: Carlfriedrich Claus. Freiberg, Privaträume von Dr. H. Grüß, 1962; Schrift und Bild. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1963, S. 164; Carlfriedrich Claus. Notizen zwischen der experimentellen Arbeit - zu ihr. Einzelausstellung innerhalb der Ausstellung "Illustrationen". Baden-Baden, Kunsthalle, 1964, Einband; Deutschlandbilder. Kunst aus einem geteilten Land. Berlin, Martin-Gropius-Bau, 1997, Katalog-Nr. 287; Die Künstlerfreundschaft zwischen Franz Mon und Carlfriedrich Claus. Chemnitz, Kunstsammlungen, 2013, S. 105 sowie in: Carlfriedrich Claus. 1930-1998. Denklandschaften. Berlin, Kupferstichkabinett in der Neuen Nationalgalerie, 2014. - Durch seinen experimentellen Umgang mit Sprache und im Kontext der visuellen Poesie entwickelte Claus um 1960 den neuen Bildtypus des "Sprachblattes". Geschult durch die Schriften von Karl Marx, Rudolf Steiner, Ernst Bloch und weiteren Quellen der jüdisch-christlichen sowie fernöstlichen Ideengeschichte kristallisierte er auf feinen Papieren zeichnend-schreibend sein Denken. Die oft beidseitig auf transparenten Bildunterlagen ausgeführten Arbeiten und grafisch höchst reizvollen Bildgespinste veranschaulichen Prozessuales wie Dialektisches. Sie sind über ausführliche Einzeltitel entschlüsselbare Textstellen oder signalhaft wiederkehrende Zeichen erschließbar, oft aber nicht endgültig zu enträtseln. (Vgl. Carlfriedrich Claus. 1930-1998. Denklandschaften. Berlin, Neue Nationalgalerie, 2014, online) Auf "Studie: Die Namen" sind die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets, die im Wechsel der Papierseite aufeinander folgen, ausgeschrieben. "Jeder Buchstabe ist hier vielsinnig, löst durch seine im aktiven Betrachter aktive Präsenz Prozesse auf verschiedenen Ebenen aus: geistigen, seelischen, körperlichen, weist auf je anderes da, das wieder weiterverweist. Zuletzt aber, auf der vorletzten Stufe der Meditation, ist dieses ganze derart entfaltete, sich an jedem Punkt, in alle Dimensionen weiterentfaltende messianisch-mystische Schriftwerk nur eine einzige große Hieroglyphe, ein einiges zusammenhängendes Symbol des Einen, Namenlosen, zuletzt verweist dann jeder Buchstabe von seiner Zeit-Stelle aus auf den, ja wird Zeit-Glied dessen, der als: 'Eh'je ascher eh'je' - 'Ich werde sein, der ich sein werde' sich vor-aussagte. Die Thora, alle hier und so versammelten Konsonanten: der noch Unausgesprochene, noch Unaussprechbare zuhöchst -: Ha-Schem: Der Name. Zu sich unterwegs." (Claus, Vexier-, Sinn-Bilder, in: Katalog Baden-Baden 1964, S. 9-10)

47

Croissant, Michael

(Landau 1928 - 2002 München)

o.T. (Große Figur). Bronze mit schwarzbrauner Patina, geschweißt. 1997. 198,5 x 59 x 39 cm.

Gabler/Ohnesorge 1278 - Provenienz: Nachlass des Künstlers; Galerie Maulberger, München, dort 2009 von den Vorbesitzern erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Leichte Witterungsspuren.

(Landau 1928 - 2002 München)

o.T. (Große Figur). Bronze mit schwarzbrauner Patina, geschweißt. 1997. 198,5 x 59 x 39 cm.

Gabler/Ohnesorge 1278 - Provenienz: Nachlass des Künstlers; Galerie Maulberger, München, dort 2009 von den Vorbesitzern erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Leichte Witterungsspuren.

48

Croissant, Michael

(Landau 1928 - 2002 München)

o.T. (Große Figur). Bronze mit schwarzbrauner Patina, geschweißt. 1989. 199 x 40 x 47 cm.

Gabler/Ohnesorge 731 - Provenienz: Galerie Beelte-Preyer, Münster, dort 2005 von den Vorbesitzern erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Leichte Witterungsspuren. Zwei Schweißnähte unten minimal geöffnet.

(Landau 1928 - 2002 München)

o.T. (Große Figur). Bronze mit schwarzbrauner Patina, geschweißt. 1989. 199 x 40 x 47 cm.

Gabler/Ohnesorge 731 - Provenienz: Galerie Beelte-Preyer, Münster, dort 2005 von den Vorbesitzern erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Leichte Witterungsspuren. Zwei Schweißnähte unten minimal geöffnet.

49

Crodel, Charles

(Marseille 1894 - 1973 München)

Beten in Winterlandschaft. Öl auf Leinwand. Um 1927. 76,5 x 100 cm. Gerahmt.

Verso auf dem Keilrahmen Etikett der Kunstausstellung Emil Richter, Dresden sowie ein weiteres Etikett, dort vom Künstler signiert u. in altdeutscher Schrift betitelt.

Stellenweise kleine Farbverluste sowie vereinzeltes Craquelé. Retuschen.

(Marseille 1894 - 1973 München)

Beten in Winterlandschaft. Öl auf Leinwand. Um 1927. 76,5 x 100 cm. Gerahmt.

Verso auf dem Keilrahmen Etikett der Kunstausstellung Emil Richter, Dresden sowie ein weiteres Etikett, dort vom Künstler signiert u. in altdeutscher Schrift betitelt.

Stellenweise kleine Farbverluste sowie vereinzeltes Craquelé. Retuschen.

50

Claudius, Wilhelm Ludwig Heinrich

(Altona 1854 - 1942 Dresden)

o.T. (Mutter und Kind im Grünen). Öl auf Leinwand. 30,5 x 40,8 cm. Gerahmt.

Der Keilrahmen verso mit dem Nachlaßstempel des Künstlers.

Provenienz: Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1964). - Der Dresdner Impressionist Claudius war Mitglied der Künstlerkolonie Goppeln. Zeitweilig gehörten dieser auch Ernst Ludwig Kirchner und Max Pechstein an.

(Altona 1854 - 1942 Dresden)

o.T. (Mutter und Kind im Grünen). Öl auf Leinwand. 30,5 x 40,8 cm. Gerahmt.

Der Keilrahmen verso mit dem Nachlaßstempel des Künstlers.

Provenienz: Sammlung Glaubrecht Friedrich, Radebeul (seit 1964). - Der Dresdner Impressionist Claudius war Mitglied der Künstlerkolonie Goppeln. Zeitweilig gehörten dieser auch Ernst Ludwig Kirchner und Max Pechstein an.

52

Dahmen, Karl Fred

(Stolberg 1917 - 1981 Preinersdorf)

Verwaschenes Blau. Objektkasten. Assemblage mit Leinwand über Schaumstoff, blau gefasst, Holz, Kordel u. Nägeln. 1977. 43,5 x 35 x 8,5 cm.

Signiert. Verso signiert, datiert, betitelt u. mit Richtungspfeil versehen.

Weber 019.77-K101 - Ausgestellt und abgebildet in: Karl Fred Dahmen. Berlin, Galerie Dibbert, 1980, S. 19. - Provenienz: Sammlung Luc Hoenraet, Veurne.

(Stolberg 1917 - 1981 Preinersdorf)

Verwaschenes Blau. Objektkasten. Assemblage mit Leinwand über Schaumstoff, blau gefasst, Holz, Kordel u. Nägeln. 1977. 43,5 x 35 x 8,5 cm.

Signiert. Verso signiert, datiert, betitelt u. mit Richtungspfeil versehen.

Weber 019.77-K101 - Ausgestellt und abgebildet in: Karl Fred Dahmen. Berlin, Galerie Dibbert, 1980, S. 19. - Provenienz: Sammlung Luc Hoenraet, Veurne.

53

Dexel, Walter

(München 1890 - 1973 Braunschweig)

Sternenbrücke. Holzschnitt auf chamoisfarbenem Bütten. 1919. 26,5 x 20 (37,5 x 32) cm, unter Passepartout.

Signiert u. datiert. Mit dem Trockenstempel "Staatliches Bauhaus Weimar".

Vitt 10 - Leichte Alterungs- und Lagerspuren.

(München 1890 - 1973 Braunschweig)

Sternenbrücke. Holzschnitt auf chamoisfarbenem Bütten. 1919. 26,5 x 20 (37,5 x 32) cm, unter Passepartout.

Signiert u. datiert. Mit dem Trockenstempel "Staatliches Bauhaus Weimar".

Vitt 10 - Leichte Alterungs- und Lagerspuren.

54

Disler, Martin

(Seewen 1949 - 1996 Genf)

o.T. (Durcheinanderdrehen). Acryl, Kohle, Kreide u. Bleistift auf leichtem Van Gelder Zonen Büttenkarton. 1983. 100 x 64,3 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Nicht bei Müller/Gerny - Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken. Minimale Knitterspuren.

(Seewen 1949 - 1996 Genf)

o.T. (Durcheinanderdrehen). Acryl, Kohle, Kreide u. Bleistift auf leichtem Van Gelder Zonen Büttenkarton. 1983. 100 x 64,3 cm. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert.

Nicht bei Müller/Gerny - Die Ecken mit Löchlein von Reißzwecken. Minimale Knitterspuren.

55

Diehn-Bitt, Kate

(Berlin 1900 - 1978 Rostock)

Bildnis Annemarie. Öl auf Schichtholz. 1933. 95 x 68,5 cm. Gerahmt.

Betitelt (unleserlich). Verso weiteres vollwertiges Ölgemälde: Peter Paul Diehn mit Katze, um 1931/32. Dort signiert, datiert (1933) u. mit der Adresse der Künstlerin sowie einer Widmung versehen.

Provenienz: Nachlass Lothar Bolz, Berlin; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Ausgestellt und abgebildet in: Kate Diehn-Bitt. Gemälde und Zeichnungen aus einer Berliner Privatsammlung. Schwerin, Staatliches Museum, 1981, Katalog-Nr. G 6, S. 10 (Vorderseite) sowie in: Kate Diehn-Bitt. 1900-1978. Leben und Werk. Rostock, Kunsthalle u.a., 2002, Katalog-Nr. 23, Abb. 85, S. 73 und Katalog-Nr. 8, Abb. 45, S. 37 (Vorder- und Rückseite). - Auch wenn die doppelseitige Bemalung des Bildträgers im Oeuvre Diehn-Bitts keine Ausnahme darstellt, bleibt offen, ob die motivische Paarung in vorliegendem Gemälde durch Zufall oder aufgrund der familiären Bindung zu den Dargestellten entstand. Dennoch scheint eine gewisse "Interaktion" zwischen Vorder- und Rückseite, Frauen- und Männerbildnis, der Schwester und dem Ehemann der Künstlerin offenkundig. Beide Figuren heben sich in der Diehn-Bitt eigenen glatt-kühlen Malweise, in einen orbikularen Lichtschein gehüllt, vom Dunkel des Hintergrundes ab. Wie eine Art Gegenpol zum "weicheren" und leicht entrückten früheren Männerbildnis ist "Annemarie" als moderne, emanzipierte Frau dargestellt: kurzhaarig, schlicht, selbstbewusst. Die Pose mit verschränkten Armen, der aufmerksame, leicht distanzierte Blick und die dezente Kleidung spiegeln nicht nur eine individuelle Persönlichkeit wider, sondern auch ein neues weibliches Selbstverständnis, das geprägt ist vom Wandel der 1920er Jahre. Frauen traten in dieser Zeit zunehmend als berufstätige, gebildete und politisch denkende Akteurinnen des öffentlichen Lebens auf. Dieses Rollenbild findet in Annemarie eine prägnante Verkörperung. - Formal knüpft Diehn-Bitt an die nüchterne Klarheit und Sachlichkeit an, wie sie etwa bei Künstlern wie Lotte Laserstein oder Christian Schad zu finden ist. Die Komposition ist spannungsvoll, aber zurückhaltend. Der Hintergrund bleibt neutral, beinahe leer und bildet keine Ablenkung vom Gegenstand der Betrachtung. Die Lichtführung modelliert das Gesicht präzise, ohne es zu idealisieren, die Farbgebung ist gedämpft. Diese Reduktion auf das Wesentliche ist kein Mangel an Ausdruck, sondern Ausdruck einer neuen Haltung: Der Mensch soll in seiner individuellen Realität sichtbar werden. - Auch in ihrer Wahl des Sujets reiht sich Diehn-Bitt in die gesellschaftsbezogene Richtung der Neuen Sachlichkeit ein. Während viele männliche Kollegen der Bewegung auf die Zerrissenheit der Zeit mit karikierender Zuspitzung reagierten (z.B. George Grosz oder Otto Dix), verfolgte Diehn-Bitt einen stilleren, aber nicht weniger eindringlichen Weg: das Porträt als Reflexion eines Milieus, einer Haltung, eines gesellschaftlichen Umbruchs. "Bildnis Annemarie" zeigt die gesellschaftliche Modernisierung nicht als Aufbruchseuphorie, sondern als konzentrierte Selbstbehauptung im Angesicht wachsender Unsicherheit. - Leichte Lager- und Alterungsspuren.

(Berlin 1900 - 1978 Rostock)

Bildnis Annemarie. Öl auf Schichtholz. 1933. 95 x 68,5 cm. Gerahmt.

Betitelt (unleserlich). Verso weiteres vollwertiges Ölgemälde: Peter Paul Diehn mit Katze, um 1931/32. Dort signiert, datiert (1933) u. mit der Adresse der Künstlerin sowie einer Widmung versehen.

Provenienz: Nachlass Lothar Bolz, Berlin; Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. - Ausgestellt und abgebildet in: Kate Diehn-Bitt. Gemälde und Zeichnungen aus einer Berliner Privatsammlung. Schwerin, Staatliches Museum, 1981, Katalog-Nr. G 6, S. 10 (Vorderseite) sowie in: Kate Diehn-Bitt. 1900-1978. Leben und Werk. Rostock, Kunsthalle u.a., 2002, Katalog-Nr. 23, Abb. 85, S. 73 und Katalog-Nr. 8, Abb. 45, S. 37 (Vorder- und Rückseite). - Auch wenn die doppelseitige Bemalung des Bildträgers im Oeuvre Diehn-Bitts keine Ausnahme darstellt, bleibt offen, ob die motivische Paarung in vorliegendem Gemälde durch Zufall oder aufgrund der familiären Bindung zu den Dargestellten entstand. Dennoch scheint eine gewisse "Interaktion" zwischen Vorder- und Rückseite, Frauen- und Männerbildnis, der Schwester und dem Ehemann der Künstlerin offenkundig. Beide Figuren heben sich in der Diehn-Bitt eigenen glatt-kühlen Malweise, in einen orbikularen Lichtschein gehüllt, vom Dunkel des Hintergrundes ab. Wie eine Art Gegenpol zum "weicheren" und leicht entrückten früheren Männerbildnis ist "Annemarie" als moderne, emanzipierte Frau dargestellt: kurzhaarig, schlicht, selbstbewusst. Die Pose mit verschränkten Armen, der aufmerksame, leicht distanzierte Blick und die dezente Kleidung spiegeln nicht nur eine individuelle Persönlichkeit wider, sondern auch ein neues weibliches Selbstverständnis, das geprägt ist vom Wandel der 1920er Jahre. Frauen traten in dieser Zeit zunehmend als berufstätige, gebildete und politisch denkende Akteurinnen des öffentlichen Lebens auf. Dieses Rollenbild findet in Annemarie eine prägnante Verkörperung. - Formal knüpft Diehn-Bitt an die nüchterne Klarheit und Sachlichkeit an, wie sie etwa bei Künstlern wie Lotte Laserstein oder Christian Schad zu finden ist. Die Komposition ist spannungsvoll, aber zurückhaltend. Der Hintergrund bleibt neutral, beinahe leer und bildet keine Ablenkung vom Gegenstand der Betrachtung. Die Lichtführung modelliert das Gesicht präzise, ohne es zu idealisieren, die Farbgebung ist gedämpft. Diese Reduktion auf das Wesentliche ist kein Mangel an Ausdruck, sondern Ausdruck einer neuen Haltung: Der Mensch soll in seiner individuellen Realität sichtbar werden. - Auch in ihrer Wahl des Sujets reiht sich Diehn-Bitt in die gesellschaftsbezogene Richtung der Neuen Sachlichkeit ein. Während viele männliche Kollegen der Bewegung auf die Zerrissenheit der Zeit mit karikierender Zuspitzung reagierten (z.B. George Grosz oder Otto Dix), verfolgte Diehn-Bitt einen stilleren, aber nicht weniger eindringlichen Weg: das Porträt als Reflexion eines Milieus, einer Haltung, eines gesellschaftlichen Umbruchs. "Bildnis Annemarie" zeigt die gesellschaftliche Modernisierung nicht als Aufbruchseuphorie, sondern als konzentrierte Selbstbehauptung im Angesicht wachsender Unsicherheit. - Leichte Lager- und Alterungsspuren.

56

Diehn-Bitt, Kate

(Berlin 1900 - 1978 Rostock)

Frauenbildnis (Annemarie). Kohle u. Graphit auf Werkdruckpapier. 1931. 64,3 x 44,4 cm, unter Passepartout.

Signiert u. datiert.

Im Passepartoutausschnitt leicht gebräunt. Randläsuren.

(Berlin 1900 - 1978 Rostock)

Frauenbildnis (Annemarie). Kohle u. Graphit auf Werkdruckpapier. 1931. 64,3 x 44,4 cm, unter Passepartout.

Signiert u. datiert.

Im Passepartoutausschnitt leicht gebräunt. Randläsuren.

57*

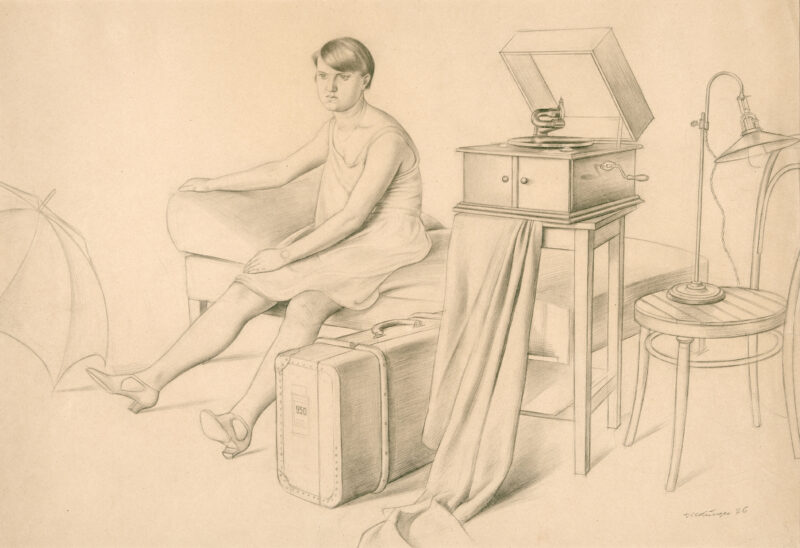

Dischinger, Rudolf

(1904 Freiburg im Breisgau 1988)

Weibliches Modell mit Grammophon. Bleistift auf bräunlichem leichten Karton. 1926. 44 x 62 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso von fremder Hand datiert, betitelt u. bezeichnet "Dischinger".

Abgebildet in: Rudolf Dischinger. Freiburg, Museum für neue Kunst, 1990, S. 11 sowie in: Rudolf Dischinger. Grafenau, Galerie Schlichtenmaier, 1992, S. 8, Abb. 1. - Insgesamt leicht gebräunt. Vereinzelte kleine, teils hinterlegte Randläsuren.

(1904 Freiburg im Breisgau 1988)

Weibliches Modell mit Grammophon. Bleistift auf bräunlichem leichten Karton. 1926. 44 x 62 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert. Verso von fremder Hand datiert, betitelt u. bezeichnet "Dischinger".

Abgebildet in: Rudolf Dischinger. Freiburg, Museum für neue Kunst, 1990, S. 11 sowie in: Rudolf Dischinger. Grafenau, Galerie Schlichtenmaier, 1992, S. 8, Abb. 1. - Insgesamt leicht gebräunt. Vereinzelte kleine, teils hinterlegte Randläsuren.

58*

Dischinger, Rudolf

(1904 Freiburg im Breisgau 1988)

Komposition. Gouache über Bleistift auf chamoisfarbenem Karton. 1958. 67,5 x 99 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signaturstempel. Verso datiert (1. Juli 1958) u. mit dem Nachlaßstempel des Künstlers versehen.

Der Karton rechts vom Künstler durch einen weiteren Kartonstreifen ergänzt. - Insgesamt minimal gebräunt. Der rechte Rand mit einem kleinen Braunfleck. Zwei kleine Farbverluste.

(1904 Freiburg im Breisgau 1988)

Komposition. Gouache über Bleistift auf chamoisfarbenem Karton. 1958. 67,5 x 99 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signaturstempel. Verso datiert (1. Juli 1958) u. mit dem Nachlaßstempel des Künstlers versehen.

Der Karton rechts vom Künstler durch einen weiteren Kartonstreifen ergänzt. - Insgesamt minimal gebräunt. Der rechte Rand mit einem kleinen Braunfleck. Zwei kleine Farbverluste.

59

Dix, Otto

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Porträt Conrad Felixmüller. Graphit auf leichtem Karton. 1920. 60,3 x 46 cm, unter Passepartout.

Signiert, datiert u. bezeichnet "Felixmüller gewidmet". Mit Stempel "Felixmüller", dort handschriftlich bezeichnet "No. 162".

Die Arbeit wird in den Nachtrag des Werkverzeichnisses von Otto Dix unter der Nummer "Lorenz EDV 6.3.25." aufgenommen. - Provenienz: Nachlass Conrad Felixmüller, seitdem in Familienbesitz. - Conrad Felixmüller war einer der frühesten Wegbegleiter und Förderer von Otto Dix und zugleich eine Persönlichkeit, mit der Dix ein ebenso produktives wie spannungsvolles Verhältnis verband. Unsere Darstellung trägt unverkennbar die Handschrift des jungen Dix, der hier nicht bloß ein Porträt zu Papier brachte, sondern mit spitzer Ironie, nicht ohne Respekt, aber auch nicht ohne eine gewisse Distanz, eine pointierte Charakterstudie schuf. - In einer Zeit politischer wie künstlerischer Umbrüche hatte Otto Dix Felixmüller 1919 in Dresden kennengelernt. Als Mitbegründer der "Dresdner Sezession - Gruppe 1919" holte Felixmüller den bis dahin unbekannten Dix in die progressive Künstlergemeinschaft und öffnete ihm mit Ausstellungen erstmals Resonanzräume für seine Kunst. Zudem war es Felixmüller, der Dix in die Technik der Radierung einführte - ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu dem herausragenden druckgrafischen Werk, das Dix in den 1920er Jahren schuf. Felixmüller verfasste einen der frühesten Texte über das Werk des Freundes, den Dix selbst 1920 als "sehr treffenden" Aufsatz lobend empfahl, und vermittelte ihm Kontakte zum Düsseldorfer Kunsthandel und Mäzenatentum. Die in dieser Zeit gewonnenen Netzwerke und Verbindungen spiegeln sich deutlich in Dix' Porträtkunst wider. In den Jahren 1919 bis 1921 steht insbesondere der Dresdner Freundes- und Kollegenkreis im Mittelpunkt - jene Weggefährten, mit denen Dix am engsten verbunden war, vor allem die Mitstreiter der "Dresdner Secession - Gruppe 1919". - Was als enge Verbindung begann, wurde bald von grundlegenden Spannungen durchzogen, künstlerisch wie politisch. Felixmüller war überzeugter Pazifist und Mitglied der KPD, widersetzte sich mehrfach der Einberufung zum Militär und wurde dafür inhaftiert. Dix hingegen hatte sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Für ihn war der Krieg ein existenzielles Erlebnis, ein "entfesselter Zustand", in dem er den Menschen in seiner extremsten Form sehen wollte - eine Differenz, an der schließlich die enge Freundschaft der beiden Künstler zerbrach. - Die Blattränder stellenweise mit Löchlein von Reißzwecken. Eine Atelierspur rechts.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Porträt Conrad Felixmüller. Graphit auf leichtem Karton. 1920. 60,3 x 46 cm, unter Passepartout.

Signiert, datiert u. bezeichnet "Felixmüller gewidmet". Mit Stempel "Felixmüller", dort handschriftlich bezeichnet "No. 162".

Die Arbeit wird in den Nachtrag des Werkverzeichnisses von Otto Dix unter der Nummer "Lorenz EDV 6.3.25." aufgenommen. - Provenienz: Nachlass Conrad Felixmüller, seitdem in Familienbesitz. - Conrad Felixmüller war einer der frühesten Wegbegleiter und Förderer von Otto Dix und zugleich eine Persönlichkeit, mit der Dix ein ebenso produktives wie spannungsvolles Verhältnis verband. Unsere Darstellung trägt unverkennbar die Handschrift des jungen Dix, der hier nicht bloß ein Porträt zu Papier brachte, sondern mit spitzer Ironie, nicht ohne Respekt, aber auch nicht ohne eine gewisse Distanz, eine pointierte Charakterstudie schuf. - In einer Zeit politischer wie künstlerischer Umbrüche hatte Otto Dix Felixmüller 1919 in Dresden kennengelernt. Als Mitbegründer der "Dresdner Sezession - Gruppe 1919" holte Felixmüller den bis dahin unbekannten Dix in die progressive Künstlergemeinschaft und öffnete ihm mit Ausstellungen erstmals Resonanzräume für seine Kunst. Zudem war es Felixmüller, der Dix in die Technik der Radierung einführte - ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu dem herausragenden druckgrafischen Werk, das Dix in den 1920er Jahren schuf. Felixmüller verfasste einen der frühesten Texte über das Werk des Freundes, den Dix selbst 1920 als "sehr treffenden" Aufsatz lobend empfahl, und vermittelte ihm Kontakte zum Düsseldorfer Kunsthandel und Mäzenatentum. Die in dieser Zeit gewonnenen Netzwerke und Verbindungen spiegeln sich deutlich in Dix' Porträtkunst wider. In den Jahren 1919 bis 1921 steht insbesondere der Dresdner Freundes- und Kollegenkreis im Mittelpunkt - jene Weggefährten, mit denen Dix am engsten verbunden war, vor allem die Mitstreiter der "Dresdner Secession - Gruppe 1919". - Was als enge Verbindung begann, wurde bald von grundlegenden Spannungen durchzogen, künstlerisch wie politisch. Felixmüller war überzeugter Pazifist und Mitglied der KPD, widersetzte sich mehrfach der Einberufung zum Militär und wurde dafür inhaftiert. Dix hingegen hatte sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Für ihn war der Krieg ein existenzielles Erlebnis, ein "entfesselter Zustand", in dem er den Menschen in seiner extremsten Form sehen wollte - eine Differenz, an der schließlich die enge Freundschaft der beiden Künstler zerbrach. - Die Blattränder stellenweise mit Löchlein von Reißzwecken. Eine Atelierspur rechts.

60

Dix, Otto

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Sketch (Blatt der Mappe "Zirkus"). Radierung auf Kupferdruckkarton. 1922. 39,5 x 29,7 (49,7 x 42) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, betitelt u. nummeriert "49/50".

Karsch 34/II - Verso französischer Zollstempel. - Im früheren Passepartoutausschnitt minimal gebräunt. Der volle Rand unten mit drei kleinen Braunflecken. Vereinzelte fachmännisch restaurierte Randläsuren.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Sketch (Blatt der Mappe "Zirkus"). Radierung auf Kupferdruckkarton. 1922. 39,5 x 29,7 (49,7 x 42) cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Signiert, betitelt u. nummeriert "49/50".

Karsch 34/II - Verso französischer Zollstempel. - Im früheren Passepartoutausschnitt minimal gebräunt. Der volle Rand unten mit drei kleinen Braunflecken. Vereinzelte fachmännisch restaurierte Randläsuren.

61*

Dix, Otto

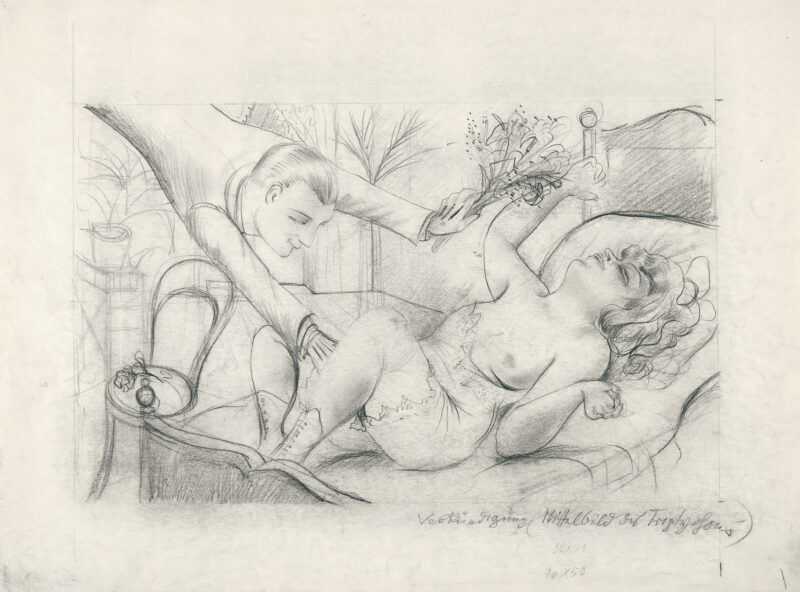

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Verkündigung. Bleistift auf chamoisfarbenem Papier. 1921. 50,2 x 66,1 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Betitelt "Verkündigung (Mittelbild des Triptychons)". Verso signiert.

Lorenz EDV 8.1.1 - Provenienz: Privatsammlung Hessen. - Ausgestellt in: Otto Dix. Zum 100. Geburtstag, 1891-1991. Galerie der Stadt Stuttgart, 1991, Katalog-Nr. Z 1921/23-1; Otto Dix. Welt und Sinnlichkeit. Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie u.a., 2005, Abb. S. 151; Dix, Beckmann, Mythos Welt. Mannheim, Kunsthalle u.a., 2013, Abb. S. 176 sowie abgebildet in: Sergiusz Michalski, Neue Sachlichkeit. Malerei, Graphik und Photographie in Deutschland, 1919-1933, Köln, 1992, S. 27; Andreas Strobl, Otto Dix. Eine Malerkarriere der zwanziger Jahre, Berlin 1996, Abb. 33. - Traditionell ist die Verkündigung durch den Erzengel an Maria eines der zentralen Motive der christlichen Kunst. In dieser Version allerdings wird das spirituelle Thema auf weltlich-erotische Weise neu interpretiert: Die mystische Empfängnis wandelt sich zur leidenschaftlichen Vereinigung unter dem Zeichen des Eros. Der "Engel", eine Selbstinszenierung von Dix, erscheint als Mischung aus Bote Gottes, Heiliger Geist und erotischer Gestalt, die dynamisch in den Schoß einer ekstatisch daliegenden "Madonna" hereinbricht. Als symbolisches Detail bringt er Lilien mit, Sinnbild für Jungfräulichkeit und Liebe. Religiöse Anspielungen ziehen sich durch viele Werke von Otto Dix. Die Inschrift lässt erkennen, dass die Zeichnung ursprünglich für den Mittelteil eines Triptychons vorgesehen war. Sowohl die präzise Ausführung als auch das große Format sprechen für eine ernsthafte Planung, die jedoch nie in Form eines Gemäldes umgesetzt wurde. Nur wenige Jahre später sollten die bekannten Triptychen "Die Großstadt" und "Der Krieg" entstehen, in denen Dix die Gegensätze zwischen Schein und Wirklichkeit in der Weimarer Republik sowie die Grausamkeit des Krieges thematisierte. Auch sie greifen auf die dreiteilige Form des Altarbildes zurück, um zeitgenössische Inhalte mit religiösen Bildstrukturen zu verschmelzen. - Der linke Blattrand vereinzelt mit kleinen Braunflecken.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Verkündigung. Bleistift auf chamoisfarbenem Papier. 1921. 50,2 x 66,1 cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Betitelt "Verkündigung (Mittelbild des Triptychons)". Verso signiert.

Lorenz EDV 8.1.1 - Provenienz: Privatsammlung Hessen. - Ausgestellt in: Otto Dix. Zum 100. Geburtstag, 1891-1991. Galerie der Stadt Stuttgart, 1991, Katalog-Nr. Z 1921/23-1; Otto Dix. Welt und Sinnlichkeit. Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie u.a., 2005, Abb. S. 151; Dix, Beckmann, Mythos Welt. Mannheim, Kunsthalle u.a., 2013, Abb. S. 176 sowie abgebildet in: Sergiusz Michalski, Neue Sachlichkeit. Malerei, Graphik und Photographie in Deutschland, 1919-1933, Köln, 1992, S. 27; Andreas Strobl, Otto Dix. Eine Malerkarriere der zwanziger Jahre, Berlin 1996, Abb. 33. - Traditionell ist die Verkündigung durch den Erzengel an Maria eines der zentralen Motive der christlichen Kunst. In dieser Version allerdings wird das spirituelle Thema auf weltlich-erotische Weise neu interpretiert: Die mystische Empfängnis wandelt sich zur leidenschaftlichen Vereinigung unter dem Zeichen des Eros. Der "Engel", eine Selbstinszenierung von Dix, erscheint als Mischung aus Bote Gottes, Heiliger Geist und erotischer Gestalt, die dynamisch in den Schoß einer ekstatisch daliegenden "Madonna" hereinbricht. Als symbolisches Detail bringt er Lilien mit, Sinnbild für Jungfräulichkeit und Liebe. Religiöse Anspielungen ziehen sich durch viele Werke von Otto Dix. Die Inschrift lässt erkennen, dass die Zeichnung ursprünglich für den Mittelteil eines Triptychons vorgesehen war. Sowohl die präzise Ausführung als auch das große Format sprechen für eine ernsthafte Planung, die jedoch nie in Form eines Gemäldes umgesetzt wurde. Nur wenige Jahre später sollten die bekannten Triptychen "Die Großstadt" und "Der Krieg" entstehen, in denen Dix die Gegensätze zwischen Schein und Wirklichkeit in der Weimarer Republik sowie die Grausamkeit des Krieges thematisierte. Auch sie greifen auf die dreiteilige Form des Altarbildes zurück, um zeitgenössische Inhalte mit religiösen Bildstrukturen zu verschmelzen. - Der linke Blattrand vereinzelt mit kleinen Braunflecken.

62

Dix, Otto

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Dame mit Reiher. Lithographie auf Werkdruckpapier. 1923. 38 x 27 (41 x 31) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert. Mit dem Trockenstempel des Euphorion-Verlags, Berlin.

Karsch 62/II C - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1978 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Im Passepartoutausschnitt leicht gebräunt. Die Blattränder mit fachmännisch hinterlegten Läsuren.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Dame mit Reiher. Lithographie auf Werkdruckpapier. 1923. 38 x 27 (41 x 31) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert u. datiert. Mit dem Trockenstempel des Euphorion-Verlags, Berlin.

Karsch 62/II C - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1978 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Im Passepartoutausschnitt leicht gebräunt. Die Blattränder mit fachmännisch hinterlegten Läsuren.

63

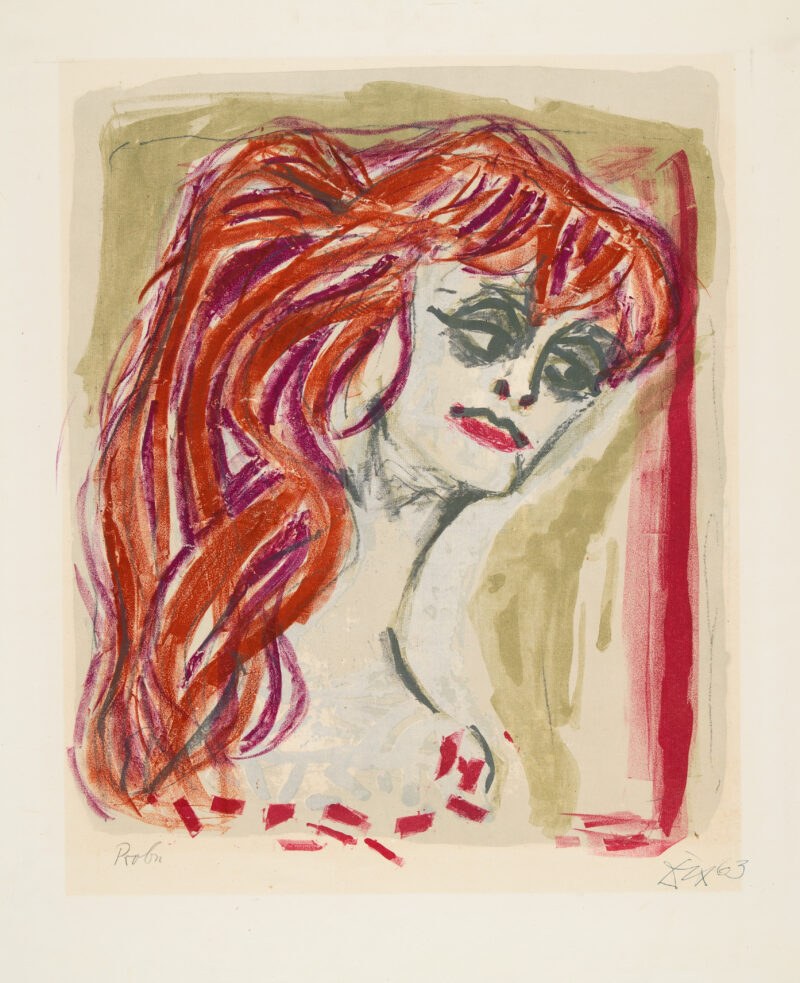

Dix, Otto

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Rothaariges Mädchen. Farblithographie auf chamoisfarbenem Van Gelder Zonen Maschinenbütten. 1963. 54 x 45 (70 x 55,7) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. als "Probe" bezeichnet.

Karsch 292/I - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1972 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Lager- und Alterungsspuren.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Rothaariges Mädchen. Farblithographie auf chamoisfarbenem Van Gelder Zonen Maschinenbütten. 1963. 54 x 45 (70 x 55,7) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert u. als "Probe" bezeichnet.

Karsch 292/I - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1972 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Lager- und Alterungsspuren.

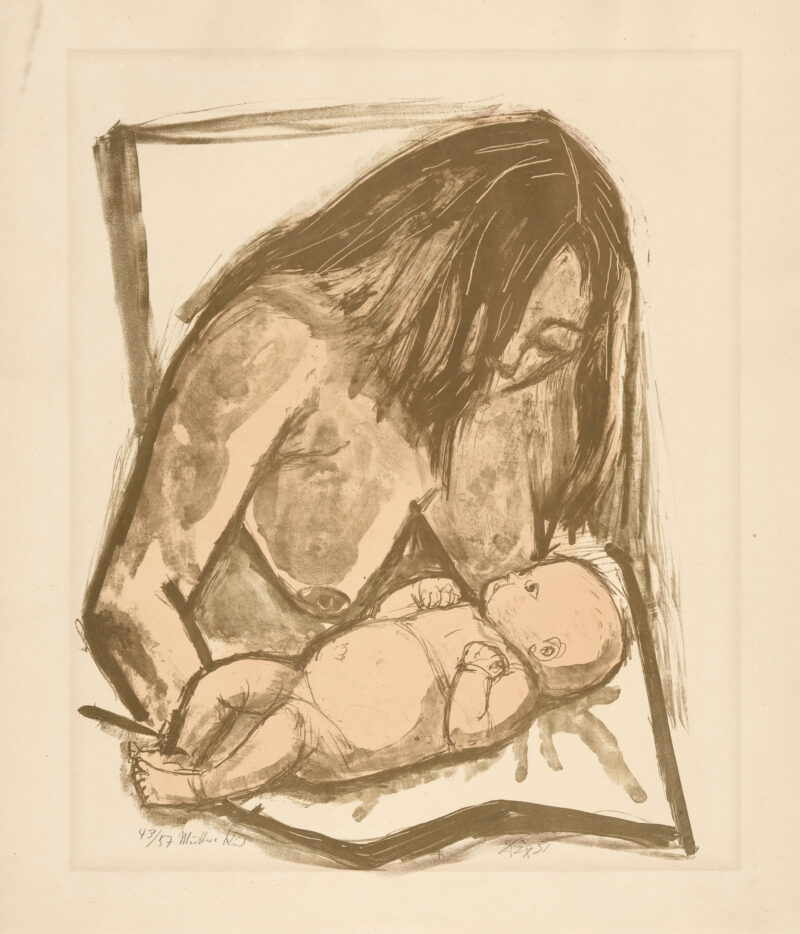

64

Dix, Otto

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Mutter mit Kind. Farblithographie auf Papier. 1951. 57 x 45 (70 x 60) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. nummeriert "43/57".

Karsch 193 b - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1973 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Leichte Lager - und Alterungsspuren.

(Untermhaus bei Gera 1891 - 1969 Singen)

Mutter mit Kind. Farblithographie auf Papier. 1951. 57 x 45 (70 x 60) cm, unter Passepartout. Unter Glas gerahmt.

Signiert, datiert, betitelt u. nummeriert "43/57".

Karsch 193 b - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1973 in der Galerie Nierendorf, Berlin, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Leichte Lager - und Alterungsspuren.