206

Klimt, Gustav

(Baumgarten bei Wien 1862 - 1918 Wien)

Klimt, Gustav

(Baumgarten bei Wien 1862 - 1918 Wien)

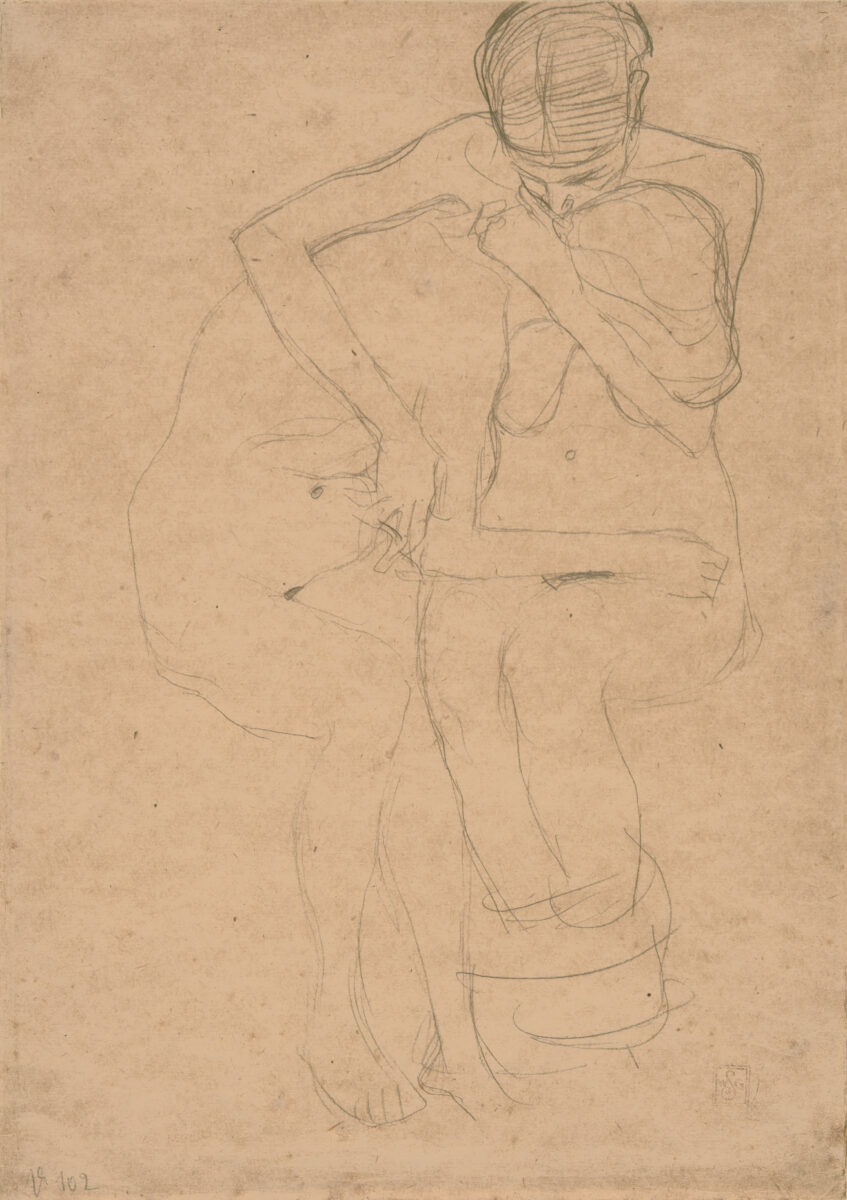

Freundinnen sitzend. Bleistift auf braunem Papier. 1903/04. 44,5 x 31,4 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Sammlerstempel "WSG" (nicht bei Lugt). Verso von Georg Klimt autorisiert.

Strobl 1335 - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1988 im Dorotheum, Wien, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Abgebildet in: Emil Pirchan, Gustav Klimt. Ein Künstler aus Wien, Wien/Leipzig 1942, Abb. 95. - Für sein 1907 fertiggestelltes Gemälde "Wasserschlangen I" begann Klimt bereits vier Jahre zuvor mit ersten Vorstudien, zu denen die vorliegende Zeichnung zweier Freundinnen gehört. Noch aus einem frühen Stadium der Bildfindung stammend, sind hierauf zwei Frauen zu sehen, die eng umschlungen nebeneinandersitzen. Indem sie sich seitwärts wendet, birgt eine der Frauen ihren Kopf zwischen Brust und Armbeuge der anderen, die sich ihrerseits innig an den ihr zugewandten Körper schmiegt. Im Verlauf seiner Vorbereitungen experimentierte Klimt mit dieser Komposition und veränderte die Stellung der Frauen zueinander. Mit jeweils mehreren Entwürfen versuchte er sich sowohl an einer Anordnung, die sie im Profil sich gegenüberstehend zeigt, als auch an einer solchen, bei der sie frontal hintereinander positioniert sind, wobei er sich schlussendlich für die letztere Fassung entschied. - Der Ausdruck beiderseitiger Zuwendung und Nähe, der die frühe Zeichnung noch bestimmte, ist auf dem Gemälde einem choreographierten Zusammenspiel der beiden Frauenkörper gewichen. Während am Anfang der Konzeptionsphase die Arme der Frauen ohne Anspannung auf dem Rücken oder im Schoß der jeweils anderen ruhten, sind diese nun in einer Haltung gestischer Anmut begriffen oder hinter dem Rumpf perspektivisch verschwunden. Diese starke Stilisierung ist charakteristisch für Klimts Werke jener Zeit, deren Schaffensperiode unter dem Namen der goldenen Phase zusammengefasst wird. In diesen Gemälden hatte Klimt einen von reicher Ornamentik und den namensgebenden Goldauflagen geprägten Stil entwickelt, der auch den "Wasserschlangen I" zu eigen ist. Hinter dem Glanz und Schwung von Zierwerk und Haarpracht treten die anatomischen Gegebenheiten der Körper zurück, befindlich im Spannungsfeld zwischen naturalistischer Darstellung und abstrakter Einfallsgabe, das zentral für Klimts Oeuvre ist. - Umso bedeutsamer ist die Zeichnung, anhand derer sich der Schaffensprozess von Naturbeobachtung zur Stilisierung nachverfolgen lässt und die einen Einblick in das zielgerichtete Vorgehen des begnadeten Zeichners gewährt: Da sind beispielsweise die vereinfachende Behandlung des linken Fußes, dessen Volumen summarisch erfasst und kurzerhand mit einer Reihe paralleler Striche, dem graphischen Kürzel der Zehen, versehen wird, oder auch die um Präzision ringenden, an ihren Gegenstand sich herantastenden Umrisse des linken Armes. Sie offenbaren einerseits den Zeitdruck, einen flüchtigen Augenblick zu bannen und ins Bild zu setzen, anderseits die meisterhafte Bewältigung dieser Aufgabe. Dies lässt an die Worte eines Wiener Zeitgenossen Klimts denken, den Schriftsteller Stefan Zweig, der schrieb: "Von den unzähligen unlösbaren Rätseln der Welt bleibt das tiefste und geheimnisvollste doch das Geheimnis der Schöpfung. [...] Das einzige, was eine leise Ahnung dieses unfassbaren Schöpfungsprozesses gewähren kann, sind die handschriftlichen Blätter und insbesondere die noch nicht für den Druck bestimmten, die mit Korrekturen übersäten, noch ungewissen ersten Entwürfe, aus denen sich dann erst allmählich die künftige gültige Form kristallisiert." (Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, 1942, online unter Projekt Gutenberg.) - Die Ränder mit Knitter- und Lagerspuren. Insgesamt leicht stockfleckig.

(Baumgarten bei Wien 1862 - 1918 Wien)

Freundinnen sitzend. Bleistift auf braunem Papier. 1903/04. 44,5 x 31,4 cm, im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.

Sammlerstempel "WSG" (nicht bei Lugt). Verso von Georg Klimt autorisiert.

Strobl 1335 - Provenienz: Vom Vorbesitzer 1988 im Dorotheum, Wien, erworben (Rechnung in Kopie beigegeben). - Abgebildet in: Emil Pirchan, Gustav Klimt. Ein Künstler aus Wien, Wien/Leipzig 1942, Abb. 95. - Für sein 1907 fertiggestelltes Gemälde "Wasserschlangen I" begann Klimt bereits vier Jahre zuvor mit ersten Vorstudien, zu denen die vorliegende Zeichnung zweier Freundinnen gehört. Noch aus einem frühen Stadium der Bildfindung stammend, sind hierauf zwei Frauen zu sehen, die eng umschlungen nebeneinandersitzen. Indem sie sich seitwärts wendet, birgt eine der Frauen ihren Kopf zwischen Brust und Armbeuge der anderen, die sich ihrerseits innig an den ihr zugewandten Körper schmiegt. Im Verlauf seiner Vorbereitungen experimentierte Klimt mit dieser Komposition und veränderte die Stellung der Frauen zueinander. Mit jeweils mehreren Entwürfen versuchte er sich sowohl an einer Anordnung, die sie im Profil sich gegenüberstehend zeigt, als auch an einer solchen, bei der sie frontal hintereinander positioniert sind, wobei er sich schlussendlich für die letztere Fassung entschied. - Der Ausdruck beiderseitiger Zuwendung und Nähe, der die frühe Zeichnung noch bestimmte, ist auf dem Gemälde einem choreographierten Zusammenspiel der beiden Frauenkörper gewichen. Während am Anfang der Konzeptionsphase die Arme der Frauen ohne Anspannung auf dem Rücken oder im Schoß der jeweils anderen ruhten, sind diese nun in einer Haltung gestischer Anmut begriffen oder hinter dem Rumpf perspektivisch verschwunden. Diese starke Stilisierung ist charakteristisch für Klimts Werke jener Zeit, deren Schaffensperiode unter dem Namen der goldenen Phase zusammengefasst wird. In diesen Gemälden hatte Klimt einen von reicher Ornamentik und den namensgebenden Goldauflagen geprägten Stil entwickelt, der auch den "Wasserschlangen I" zu eigen ist. Hinter dem Glanz und Schwung von Zierwerk und Haarpracht treten die anatomischen Gegebenheiten der Körper zurück, befindlich im Spannungsfeld zwischen naturalistischer Darstellung und abstrakter Einfallsgabe, das zentral für Klimts Oeuvre ist. - Umso bedeutsamer ist die Zeichnung, anhand derer sich der Schaffensprozess von Naturbeobachtung zur Stilisierung nachverfolgen lässt und die einen Einblick in das zielgerichtete Vorgehen des begnadeten Zeichners gewährt: Da sind beispielsweise die vereinfachende Behandlung des linken Fußes, dessen Volumen summarisch erfasst und kurzerhand mit einer Reihe paralleler Striche, dem graphischen Kürzel der Zehen, versehen wird, oder auch die um Präzision ringenden, an ihren Gegenstand sich herantastenden Umrisse des linken Armes. Sie offenbaren einerseits den Zeitdruck, einen flüchtigen Augenblick zu bannen und ins Bild zu setzen, anderseits die meisterhafte Bewältigung dieser Aufgabe. Dies lässt an die Worte eines Wiener Zeitgenossen Klimts denken, den Schriftsteller Stefan Zweig, der schrieb: "Von den unzähligen unlösbaren Rätseln der Welt bleibt das tiefste und geheimnisvollste doch das Geheimnis der Schöpfung. [...] Das einzige, was eine leise Ahnung dieses unfassbaren Schöpfungsprozesses gewähren kann, sind die handschriftlichen Blätter und insbesondere die noch nicht für den Druck bestimmten, die mit Korrekturen übersäten, noch ungewissen ersten Entwürfe, aus denen sich dann erst allmählich die künftige gültige Form kristallisiert." (Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, 1942, online unter Projekt Gutenberg.) - Die Ränder mit Knitter- und Lagerspuren. Insgesamt leicht stockfleckig.

Zuschlag: 18.000 €